建築・環境棟

建築を学ぶためは、デザイン、構造、材料・施工、環境・設備といった様々な分野の知識が必要です。建築・環境学部での学びの中心となる校舎−5号館(建築・環境棟)は、建物を使いながら様々な技術を学べる、生きた教材として作られています。また先生・友人と共に様々な課題にとりくみ、その成果を発表するための環境も整えられています。

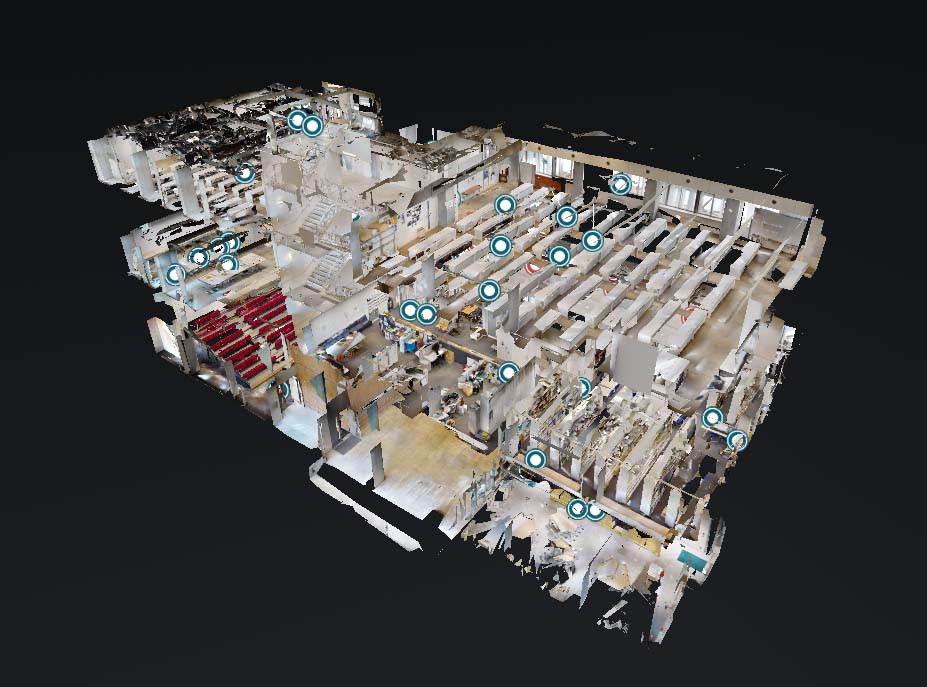

5号館(建築・環境棟)3D-VR

※下記のリンクから3D-VRで5号館(建築・環境棟)をご覧いただけます。

https://my.matterport.com/show/?m=uXduxWpUoMN

デザイン

建築・環境棟のデザインは、外壁面に設けられたルーバー(日除け)やガラスのダブルスキン、大空間を得るための構造的解決策など、現代の建築が要求される諸条件を矛盾なくまとめあげることで成立しています。つまり、「諸要素を創造的に統合する」という、デザイン本来の役割を実践した建築なのです。

また、建築・環境棟が位置する「キャンパス・ウエスト」は、正門付近の開放的なエリアとは対照的に、周辺が建て込んだ都市的な空間です。このような環境下で、建築・環境棟の低層階に設けられた半屋外空間(モール)は、食堂前の小広場とともに「小さな広場によるネットワーク」を形成し、都市デザインの事例としての役割も果たしています。

構造

建物自身の重さを支えたり、耐震性能を高めたりするため、建物の造り方として、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造に加え、近年ではアルミニウムやFRPといった材料の利用にまで応用が進んでいます。それぞれの構造には、柱の大きさや長さ、柱と柱の間隔などのルールがあります。大学1~3年生の授業では、それぞれの材料の特徴や力学の基本的な考え方などを学びます。建築・環境棟は、鉄筋コンクリート造と鉄骨造を組み合わせたものであるため、その構造の特徴を、目を通して理解できると共に、異なる構造の違いを学ぶことができます。

その他にも、力学の知識を工夫した構造があり、建築・環境棟では、張弦梁とPC梁というものを使っています。これらの構造は、柱が少なく、大きく広い空間を確保でき、また、空間の明るさを得ることもできます。このような構造の基本的な特性は大学1~3年生での力学、構造計画の授業を通しておよそ把握できます。具体的な設計に及ぶ知識の応用は、卒業研究や大学院などで学びます。

このように複数の造り方を同時にみることができることで、材料の使い方の感性を磨くことを目指しています。

環境・設備

建築に関連する環境要素には、熱・光・空気・水・音などがあります。これらの環境要素を調整して、機械に頼らない環境調整の方法であるパッシブ手法と、環境に配慮したエネルギー効率の良い建築設備技術をアクティブな手法として組合わせることで、省エネルギーで快適な環境の建物を実現することができます。

建築・環境棟には、様々な環境調整技術が取り込まれています。 例えば、パッシブな手法として角度調整型ルーバーやダブルスキンがあります。夏期においては日射遮蔽と室内の熱負荷の削減、春や秋の中間期は自然風の活用、冬期にはダブルスキンで暖まった空気を室内に取入れ、さらに断熱効果が見込めます。 これらのパッシブな手法とアクティブな手法を融合させた室内環境について、学生は自ら運転の切り替えや操作を通して、体感しながら学ぶことができます。また、天井放射空調、クール・ヒートチューブ、地中熱利用ヒートポンプシステムなどの建築・環境設備システムの特徴や効果について、座学で得る知識だけではなく、実物を教材とした教育に触れることができます。