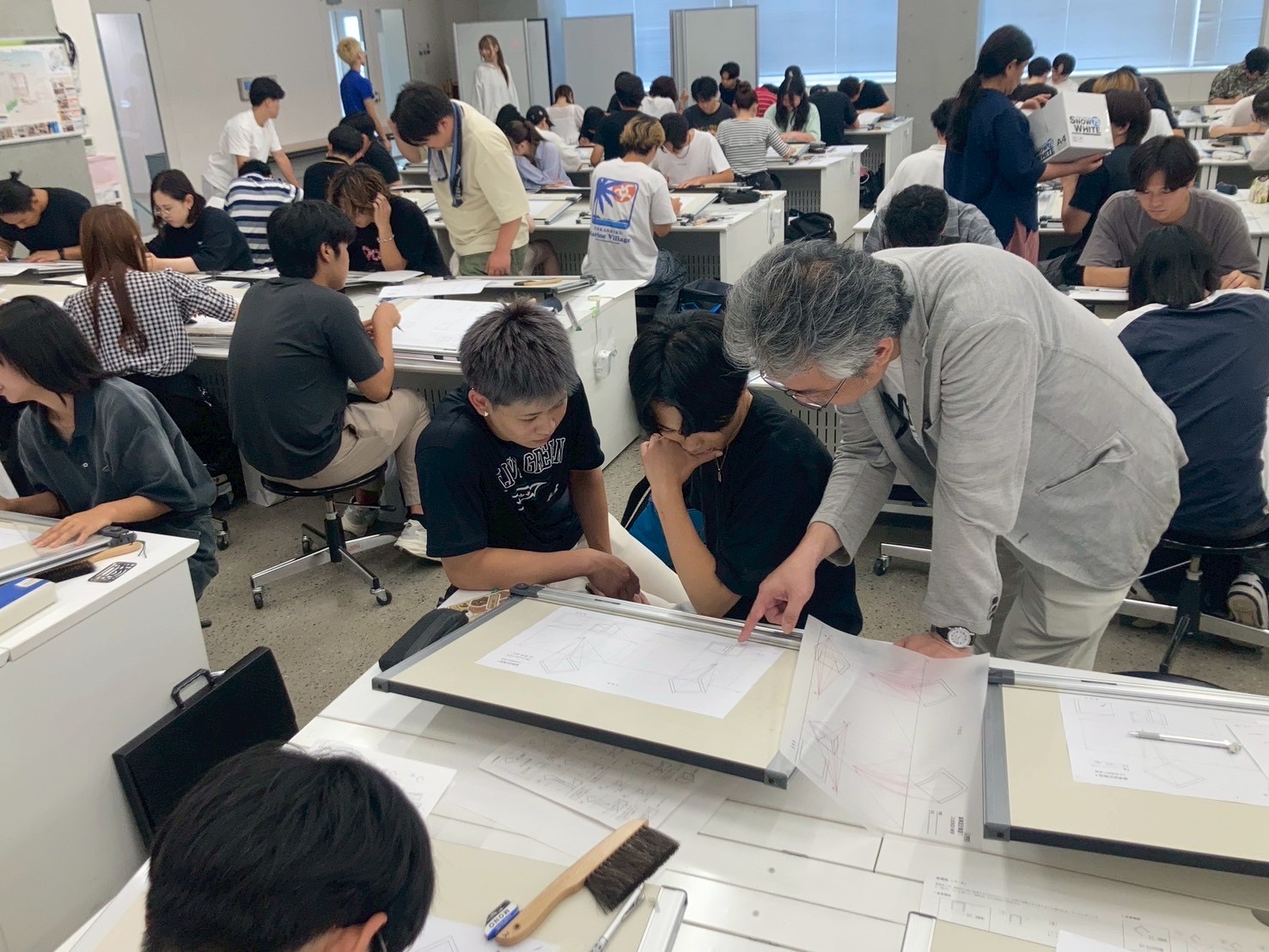

2025年7月17日(木)「建築設計製図Ⅰ」第14回の授業が行われました。

先週の講義で自作模型の作図は終了し、今回は透視図法の作図を行いました。

冒頭、立体ドリルダービーの表彰式が行われました。

龍口賞は、正解者がおりませんでしたが、惜しい学生が4名いたため、カラーの小さい三角スケールが贈呈されました。

廣田賞は該当者なしということで、今年は惜しい結果になってしまいました。

立体ドリルは空間把握能力や、立体物の想像力などが鍛えられるので、今後設計していくときに、非常に役に立ちます。ぜひ、見返したり解きなおしたりしてみてください。

作図に取り掛かる前に、渡辺先生から「透視図法」に関するミニレクチャーがありました。

レクチャーの内容を次にまとめてみました。参考にして下さい。

「透視図法」は透視投影法とも言い、物体を立体で表現する手法の一つで、人間が実際に目で見たような遠近感を描くことが出来ます。消失点の数の数によっていくつかの種類があり、どこから見ているか、どこに描くか、表現したいものによって使い分けることができます。一点透視図法は、消失点が一つで、室内空間や道路など対象物を正面から見る構図に使うことで奥行きを表現することができます。

二点透視図法は、消失が二つあり、建物の外観や家具などの角が見えている構図に使うことで立体感を表現することができます。二点透視図法は、消失が二つあり、建物の外観や家具などの角が見えている構図に使うことで立体感を表現することができます。

三点透視図法では、消失点が三つあり、対象物を上(アオリ)や下(フカン)から見た構図に使うことでスケール感や圧迫感を表現することができます。

…理屈を知っていて、自分で描けると表現がとてもしやすくなるテクニックです。この機会に自分のものにできると良いと思います。

本課題では、「1点透視図の練習」と「2点透視図の練習」を描きました。透視図法は平面と断面から高さや距離などの情報を読み取って作図します。

図面上では、P.P.:投影面、S.P.:カメラの位置、H.L.:水平線 で記されます。

対象物が投影面から一部でもカメラの位置よりに出ている場合は、そのまま垂直に線を下すので注意しましょう。

講義の最後に先生方から、春学期の講義の振り返りと、夏休みの過ごし方についてお話がありました。まいにちスケッチでやったように、スケール感は自分の体で身に付けることが一番覚えやすく分かりやすいです。また、図面を描くとき、アナログでもデジタルでも同じように線を引っ張ります。手書きで慣れておくと、デジタルでとても描きやすく感じられるでしょう。夏休み中に感覚を忘れないよう練習しておくのもいいでしょう。

また、夏休み中は、有名建築家の展示会がいくつか行われます。実際にいろんな建築に触れることでいい刺激があると思うのでぜひ行ってみてください。

今回で最後の講義になりました。計14回の授業はいかがだったでしょうか。

配布された「建築設計製図Ⅰ」の小さいテキストにこれまでの配布物や図面の作成方法が集約されています。ぜひ、今後の設計で困ったときに見返してみてください。

良い夏休みをお過ごしください。