2025年7月3日(木)「建築設計製図Ⅰ」第12回の講義が行われました。今回の講義では自作模型のアクソノメトリック図の作成を行います。

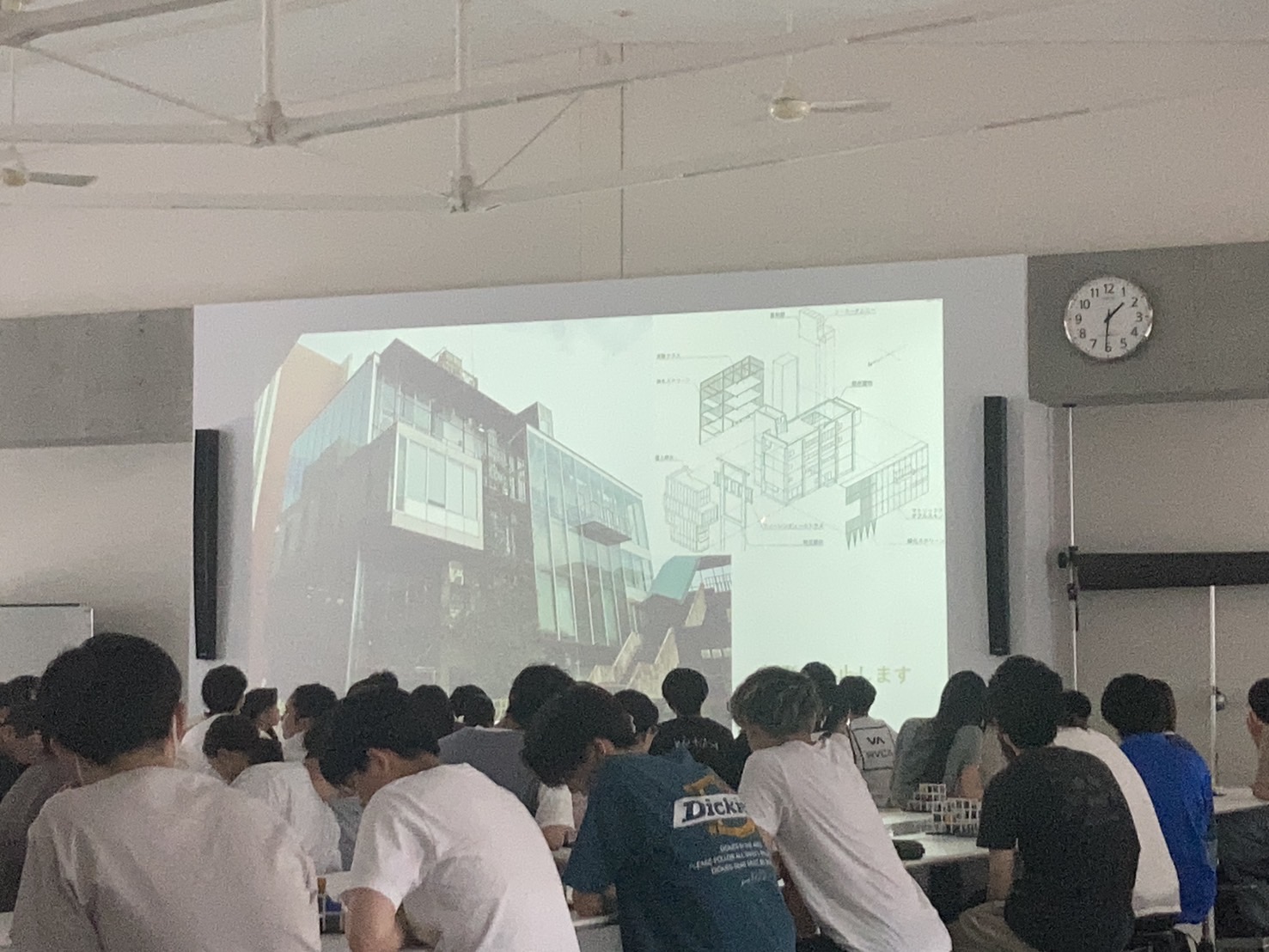

冒頭、今回の課題である、アクソノメトリック図についてミニレクチャーがありました。

アクソノメトリック図は平面図をそのまま利用した立体表現で、高さを含めた各部の長さはそのままで図面を立体的に見せるものです。例えば、構造面では柱や壁などの配置、設備面では配管などの配置を確認することができます。このようにアクソノメトリック図は建物を全体的に確認するために便利です。

また、アクソメ図はアイソメ図に比べ、曲面壁の表現や寸法記入が容易であることも特徴の一つです。

次に課題について説明されました。前回の講義の時に配布説明プリントも参考にしながら、自分が作った模型のアクソノメトリック図を作図します。これは下から描いても上から描いても良いですが、まず全体を捉えるための四角を描き、図の中で最も高い位置を確定して薄くマークをしておくことが伝えられました。作図の最終場面で「ずれ」が判明することを防ぐのに有効です。

その後、立体の側面から順に長さを当てながら作図をしていきます。階段や壁を描く際に立体の内の方が、見え隠れする箇所があるので薄く書いてから、濃い線で描く必要があります。

次回はアクソメ図の続きです。今回描いた図に着色をします。色鉛筆は、塗り方によって表現が異なります。初めは薄く塗りながらどのようにすればきれいに着彩できるか考えながら課題を進めてください。

次週は色鉛筆が必要です。大学の購買部にも売っていますが、この際、他の文房具屋さんに訪れてみるのもよいと思います。講義の中でも色々な画材が紹介されていました。参考にして下さい。画材についても関心を持つことも表現の幅を広げるのに役に立ちます。

TA:石渡