担当:中津秀之

専任教員:柳澤潤、黒田泰介、古賀紀江、粕谷淳司

非常勤講師:高橋堅、岡路明良、玉田誠、納谷学、板坂留五

助手:Yap Minwei

TA:荻尾明日海(M2)、勝又小太郎(M2)、石垣仁(M1)、伊藤希(M1)、南部紗良(M1)

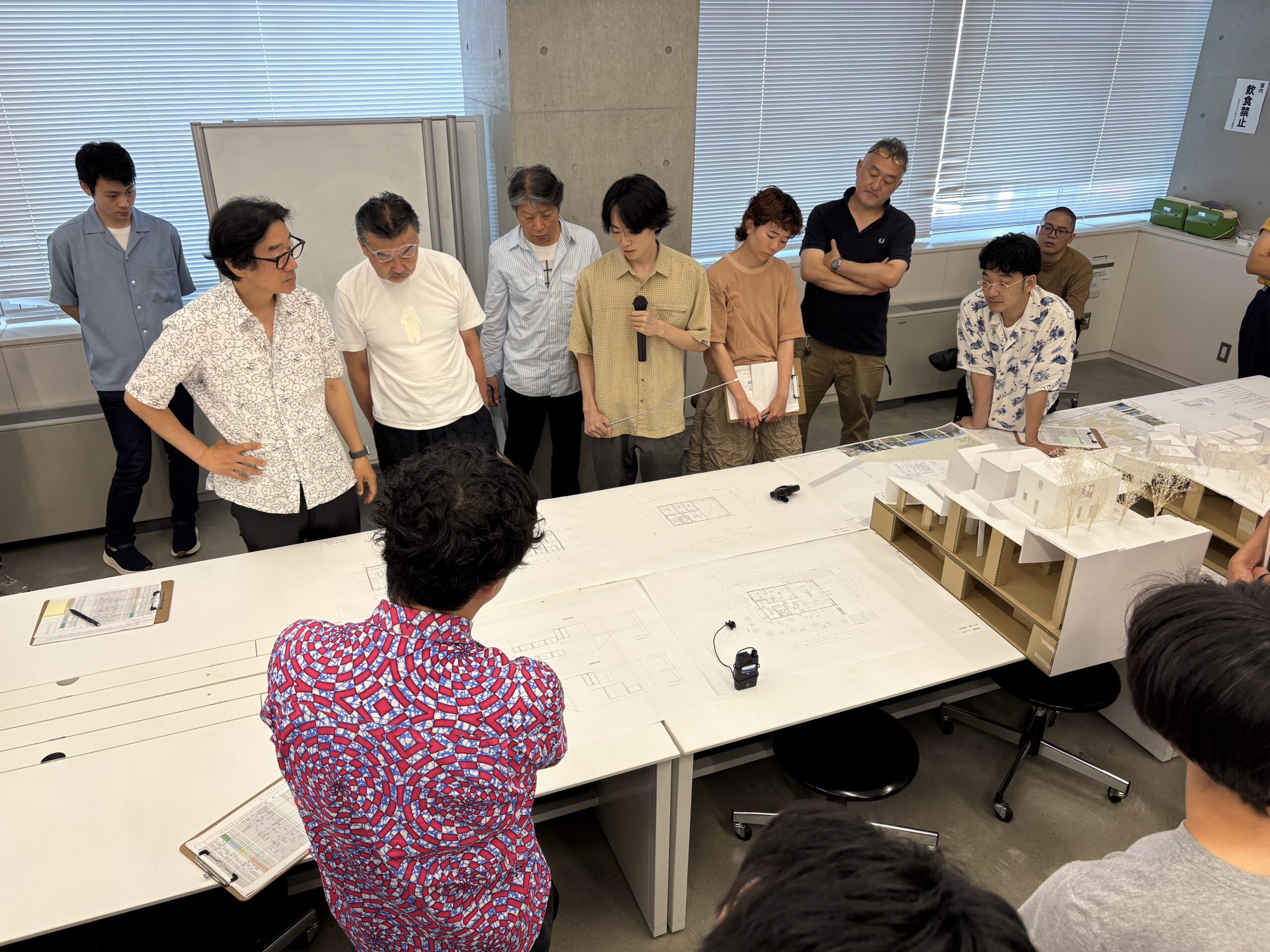

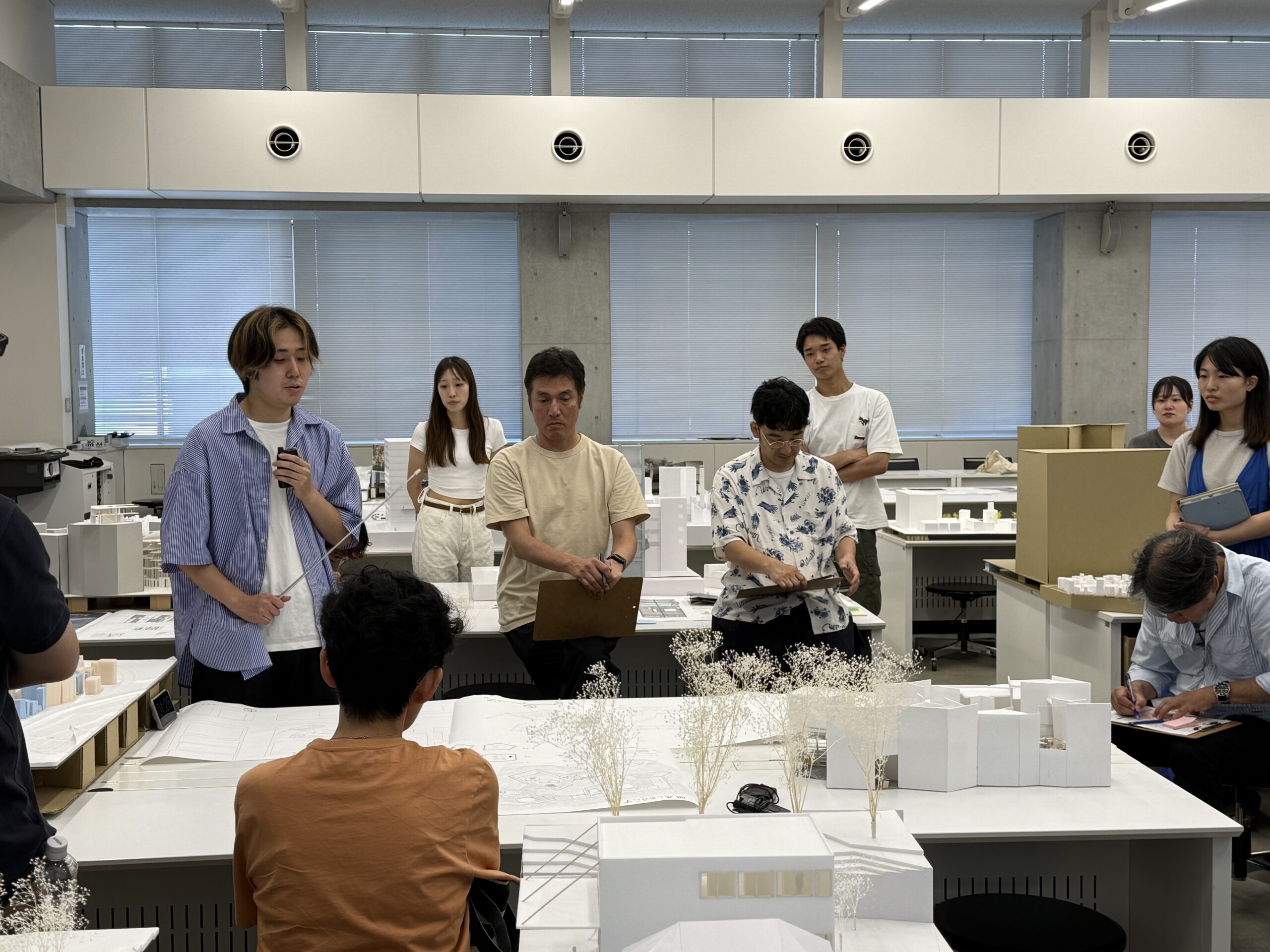

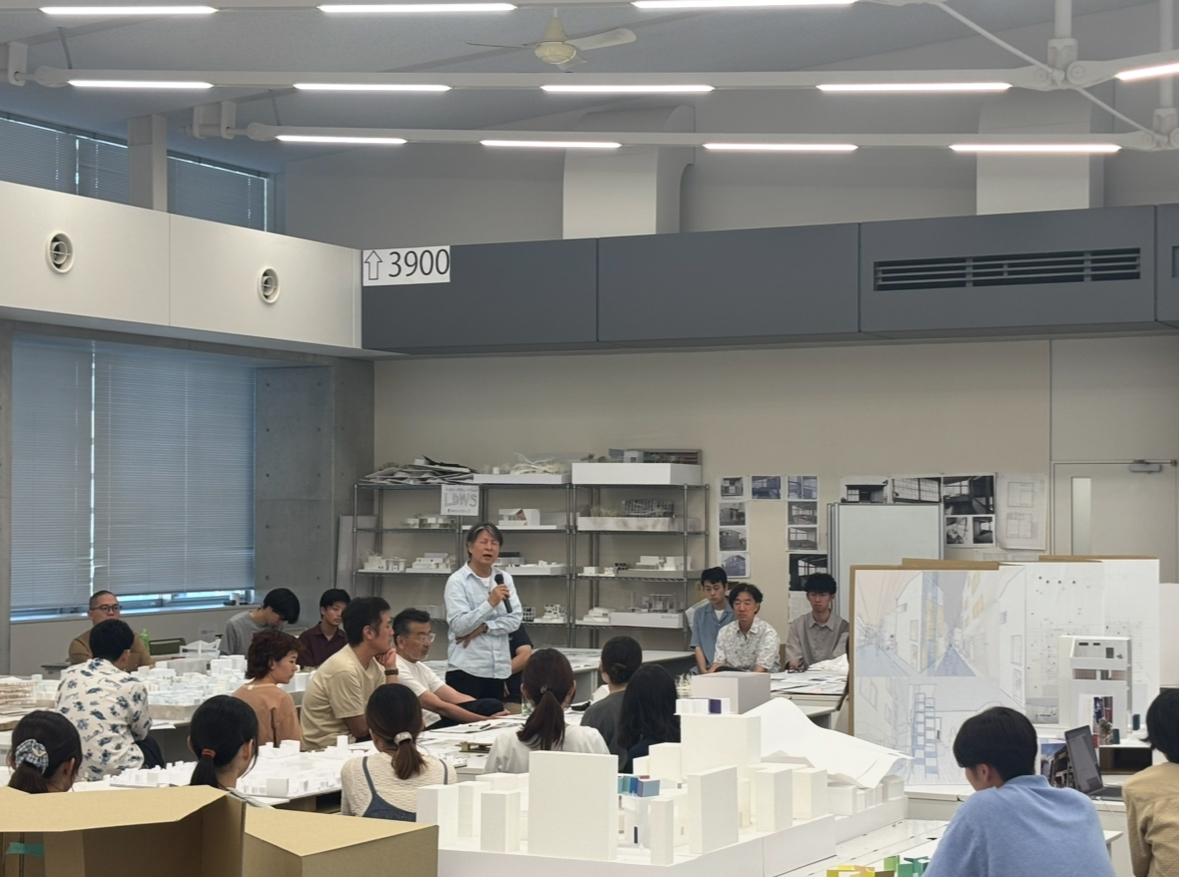

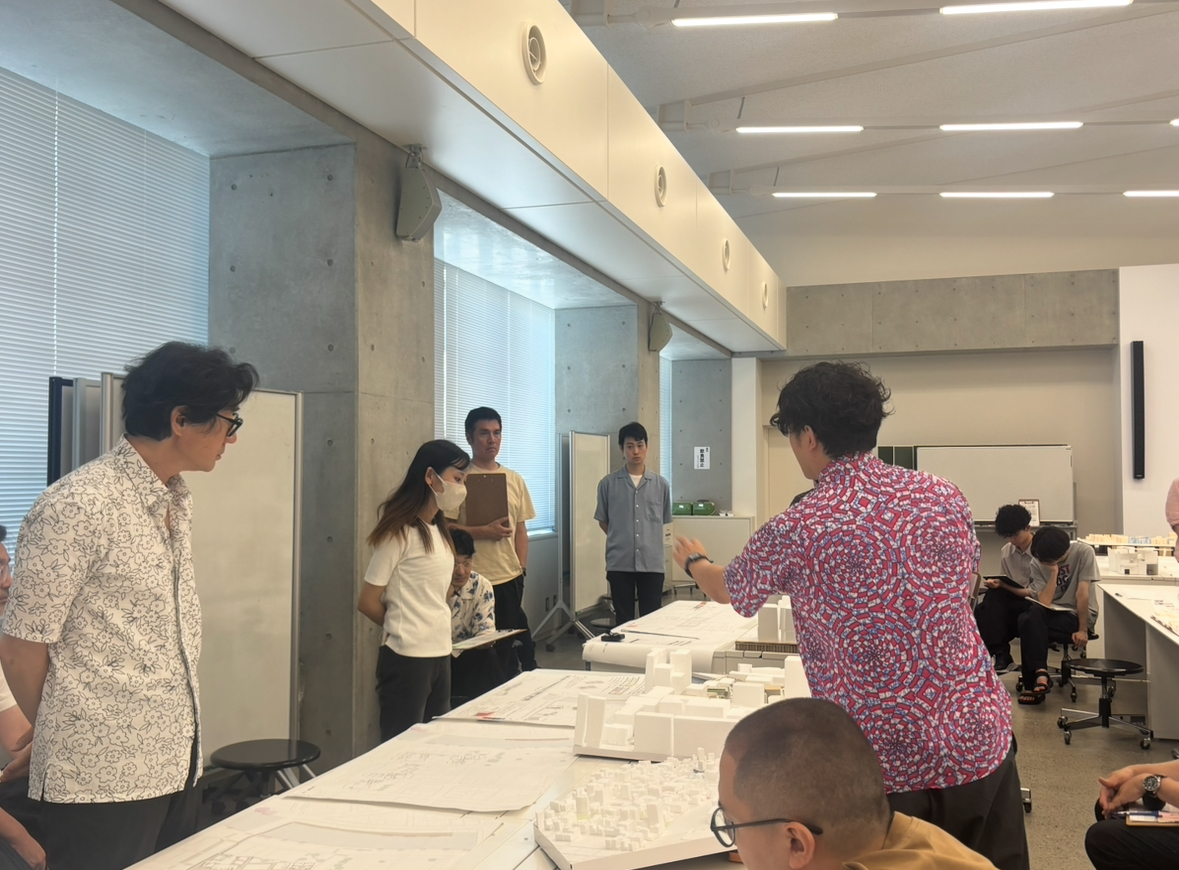

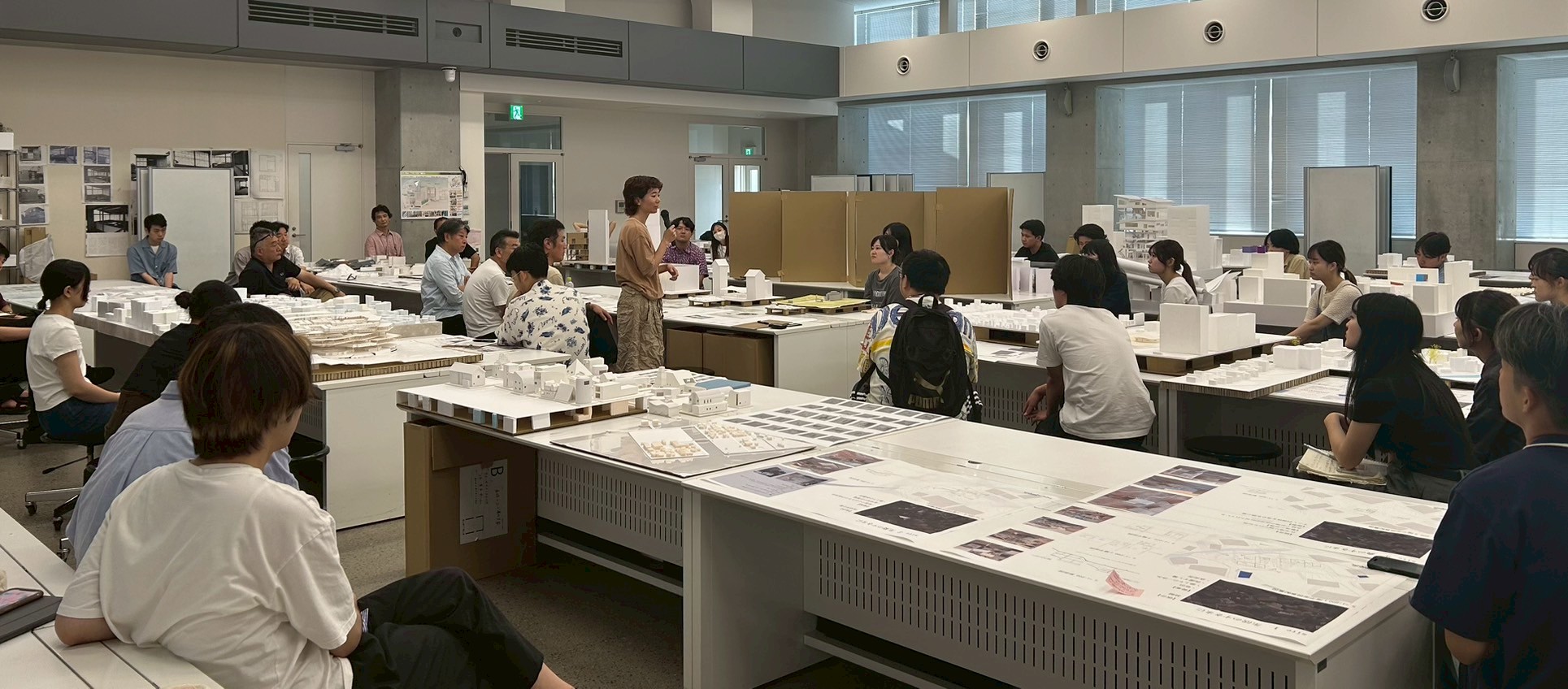

7月23日(月)、「総合デザインスタジオ」の最終講評が行われました。

下記、各トラックの様子です。

<トラック1>

担当:高橋 堅 TA:石垣 仁

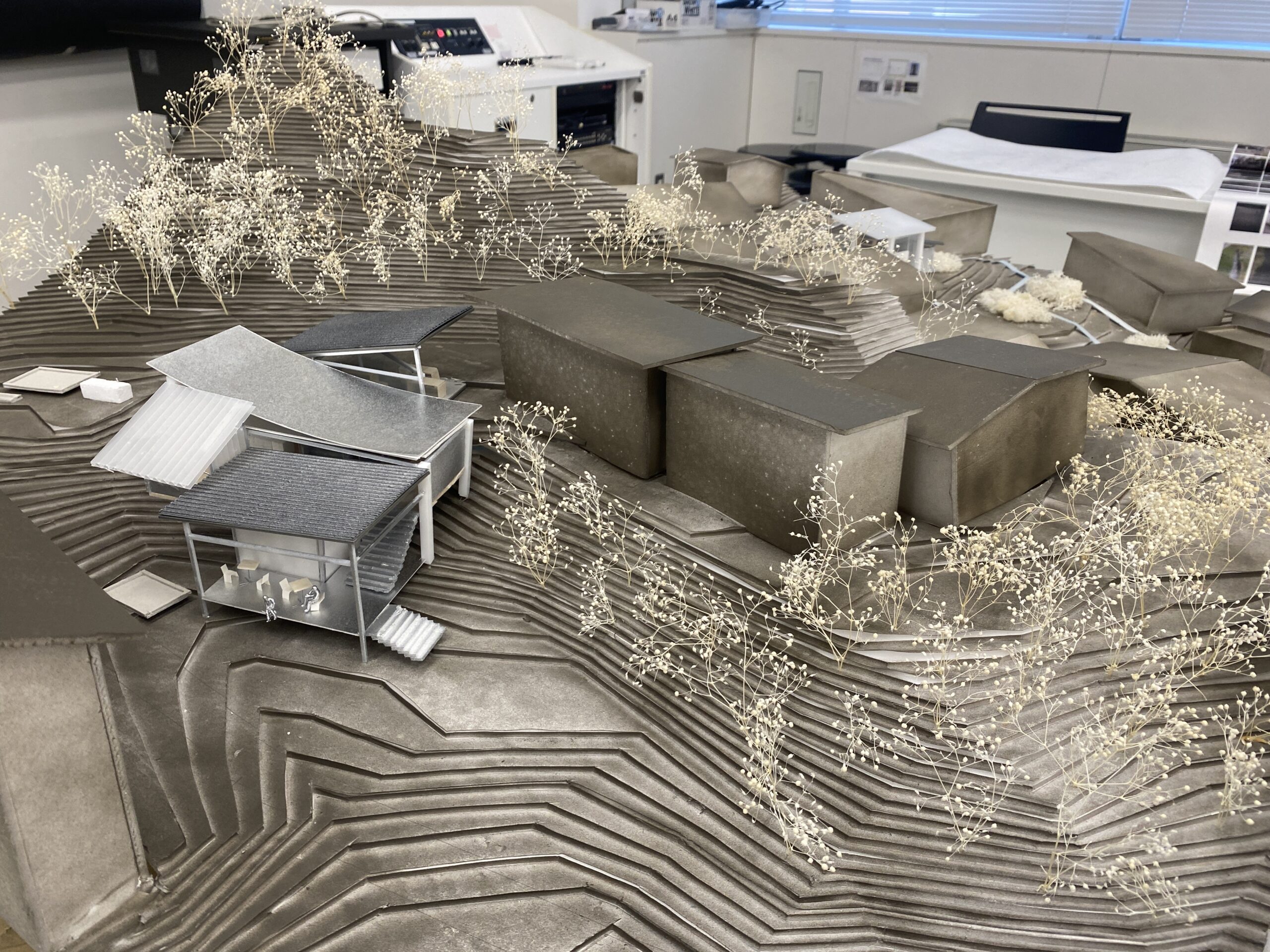

本日7/21は最終講評会でした。トラック1では、20年後からその先までのライフスタイルを形成した末、その地域のコンテクストを読み解き、当人とその敷地でしか成せない住宅を緻密に設計していくことが主旨です。本トラックからは布施拓夢さんが代表で発表しました。

「滲む暮らし」

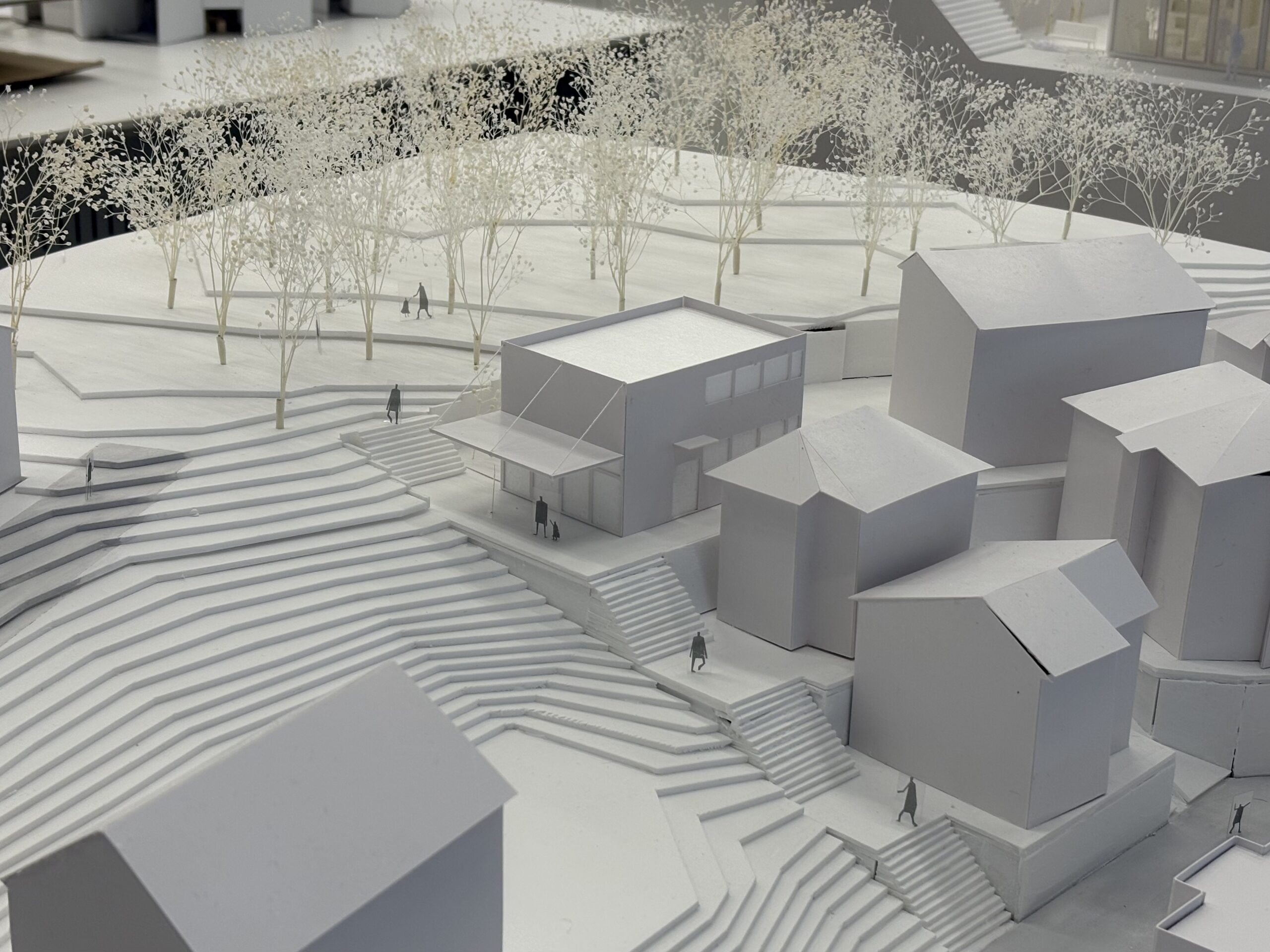

建築と自然、仕事と暮らしの境界を滲ませ、緩やかにつなぐことで、時間に追われない豊かな日常を生み出す。擁壁や階段を地域と森を結ぶ道と捉え、自然や地域の気配を暮らしに取り込む住まいを提案しました。

前面道路から見える連続階段が軸線として非常に美しく、選定敷地の南側には国分寺崖線があり、そこへ引き込むかのようなポテンシャルがります。先ほど述べた軸線にアクションを与えるかのように本提案ではアトリエ兼カフェを設置しており、人を自然に引き込むパブリックエリアとプライベートである住宅としての用途を含んだ設計で、各トラックの先生方からも興味深い意見が飛び交っていました。

トラック1では、地域のコンテスクストを読み解き、ライフスタイルを組み込んでいく設計手法は、とても実施的であり建築家の仕事にかなり近くリアリティがある課題を経験できたと思います。この結果を踏まえて卒業設計にも活かしていきましょう。今後も期待しています。

春学期間お疲れ様でした!

TA:石垣 仁

<トラック2>

担当:納谷学、ヤップ・ミンウェイ TA:伊藤希

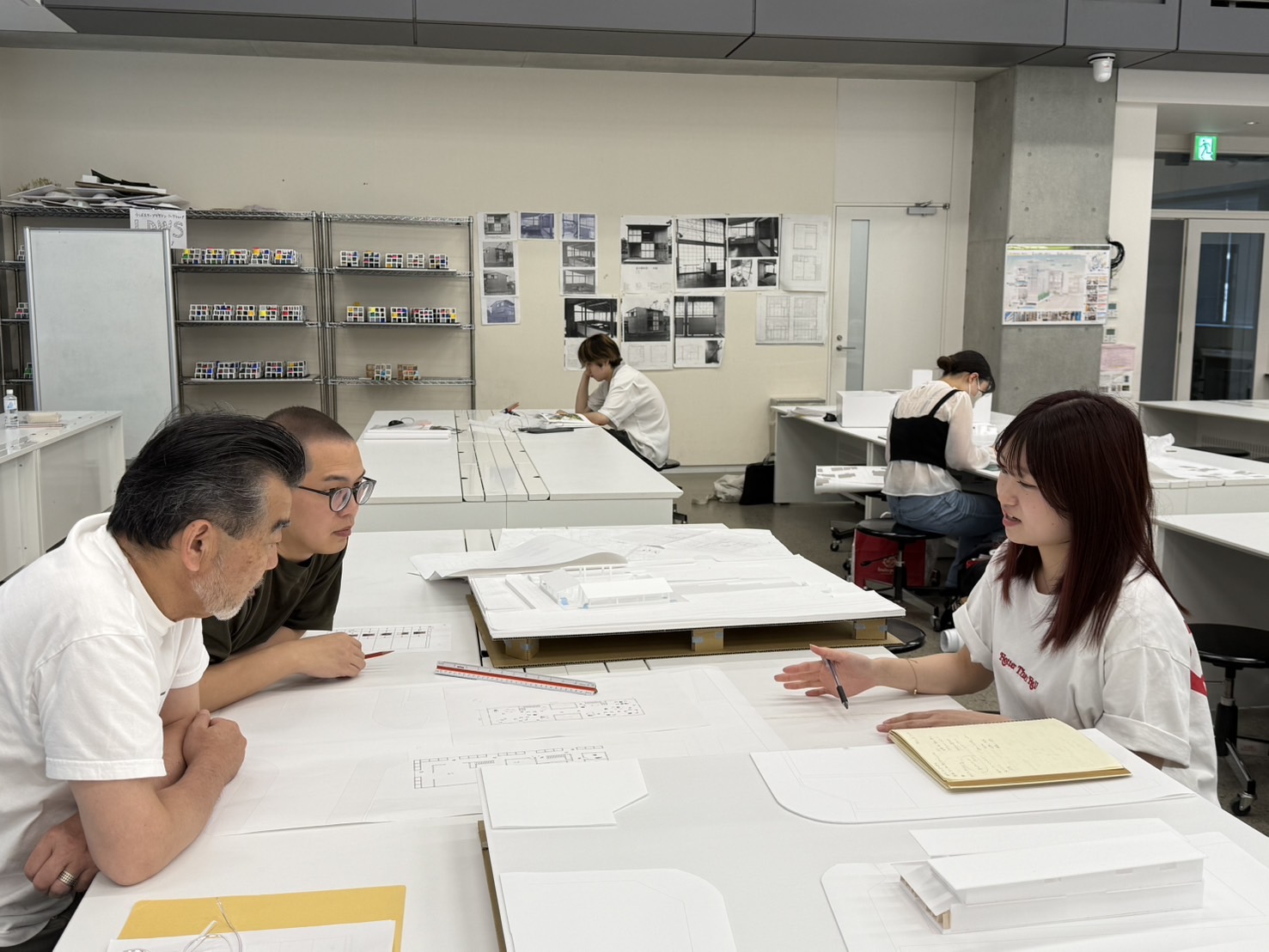

本日は、第2課題の全体講評会を行いました。

トラック2からは、石ヶ谷さん、高橋さん、福山さんの3名が代表で発表をしました。

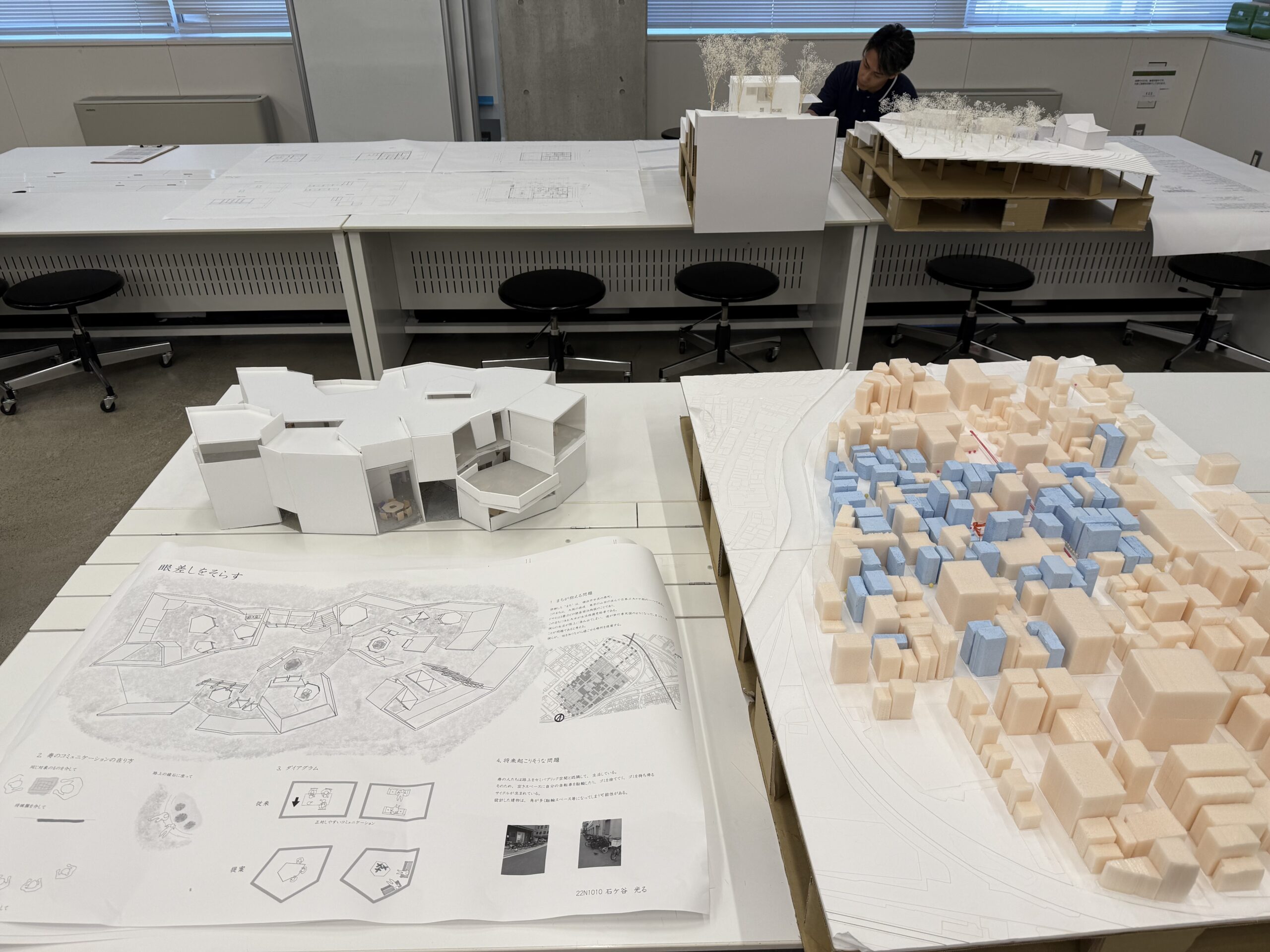

石ヶ谷さん 「眼差しをそらす」

横浜市中区の寿町を敷地として、大半が生活保護受給者である住民の生活が、路上に滲み出てしまうことを問題として挙げました。寿町の人のコミュケーションの在り方として、同じ対象のものや、縁石、テレビなどを介した多角形の建物で構成する提案をしました。

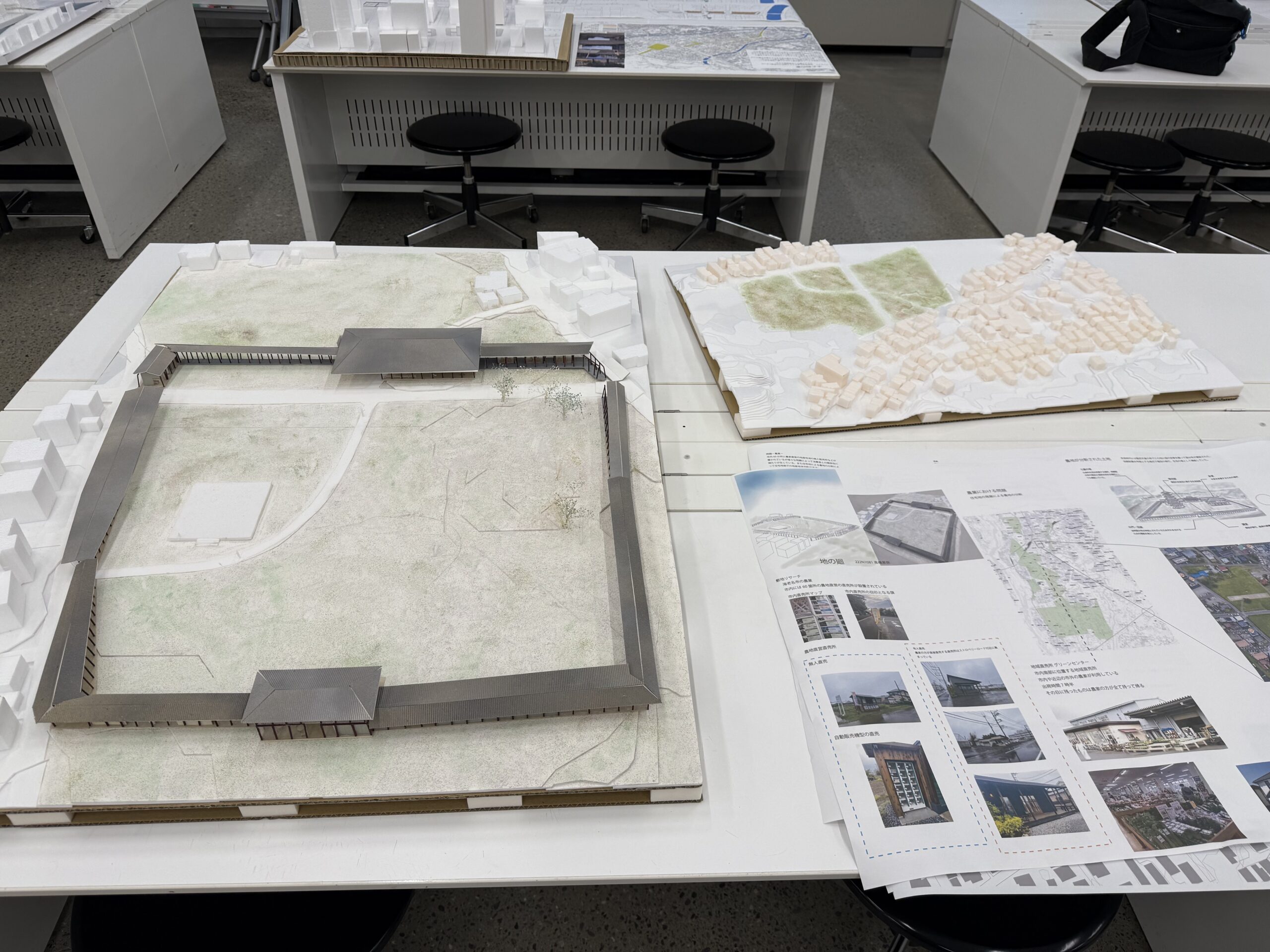

高橋さん 「地の廻」

海老名市の史跡公園として利用されている場所を敷地として、歴史と農業の両面からまちの病を見つけました。郷土の歴史に触れたり回廊を開くことでまちとの境界を緩やかに繋ぎ、地産地消活動として、農家運営の直売所やレストランを設けて生産者と消費者の関係性を築きやすくする提案をしました。

福山さん 「まちの記憶、まちの未来へ」

赤羽を敷地に、空き家や再開発により暮らしと賑わいが失われつつある現状を問題として挙げました。かつて通りに滲み出ていた赤羽らしい賑わいや人の営みが見える風景を残し、赤羽一番街に寄り添う高層建築のかたちを新たに提案しました。

トラック2の課題は、まちの良いところや悪いところを探して診断を行い、建築でまちを治すためリサーチから自分のイメージや形を設計に繋げることが、難しいと感じた学生も多いと思います。先生方からは、自分が見つけた課題や提案は、どれも面白いためこれから設計を進めることで、良くなると講評を頂きました。

スタディ模型や図面など思うように進まなかった学生もいると思いますが、スタジオを通して学んだことや反省点を活かして卒業設計に向けて取り組んで欲しいと思います。

本当にお疲れ様でした!

TA:伊藤

<トラック3>

担当教員:岡路明良、粕谷淳司 T A:勝又小太朗

2025年7月21日(月)第14週目となる本日の授業は、最終講評会でした。

まずは、ご指導していただいた先生方、課題をやり切った学生の皆さんお疲れ様でした。

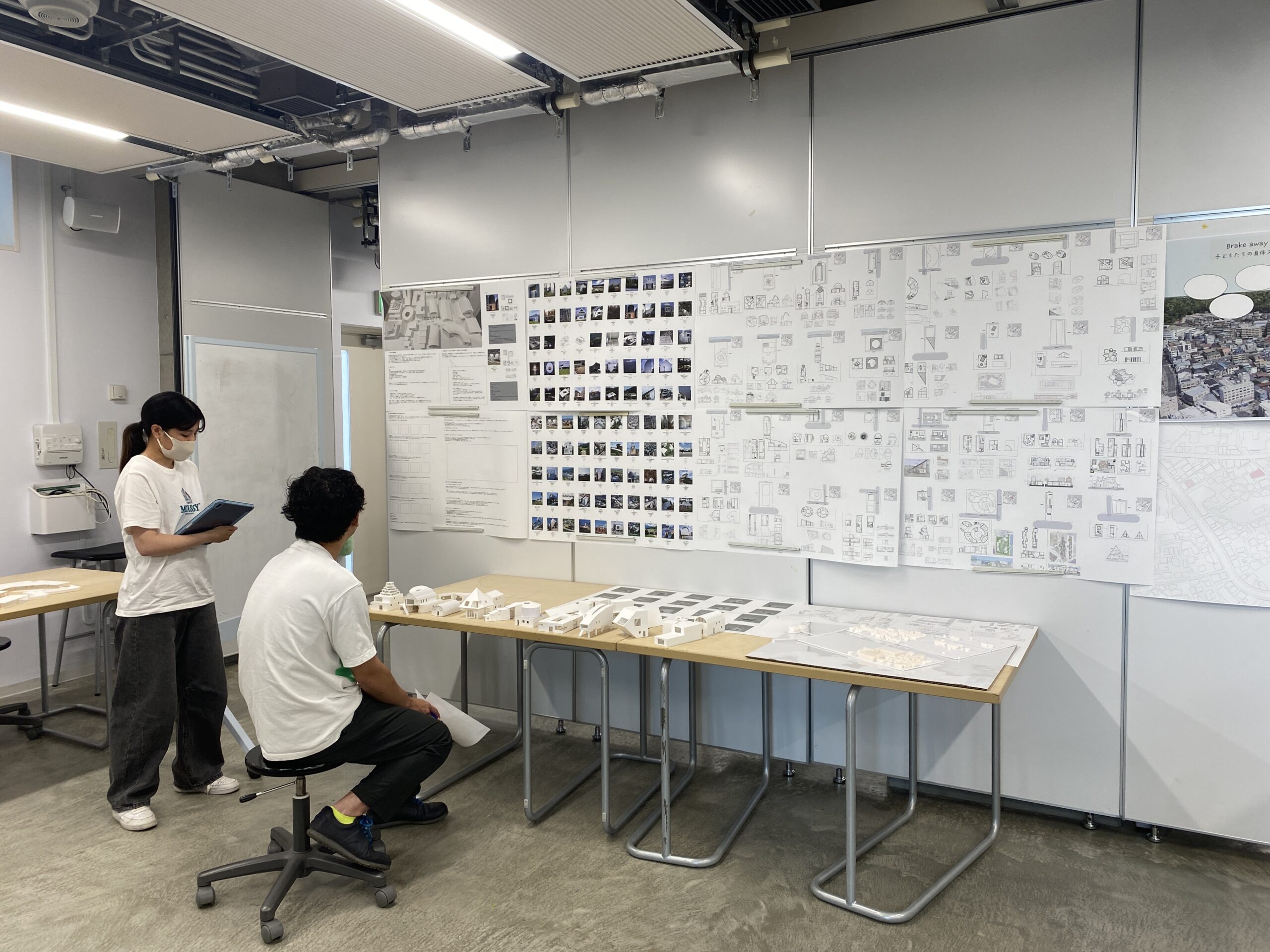

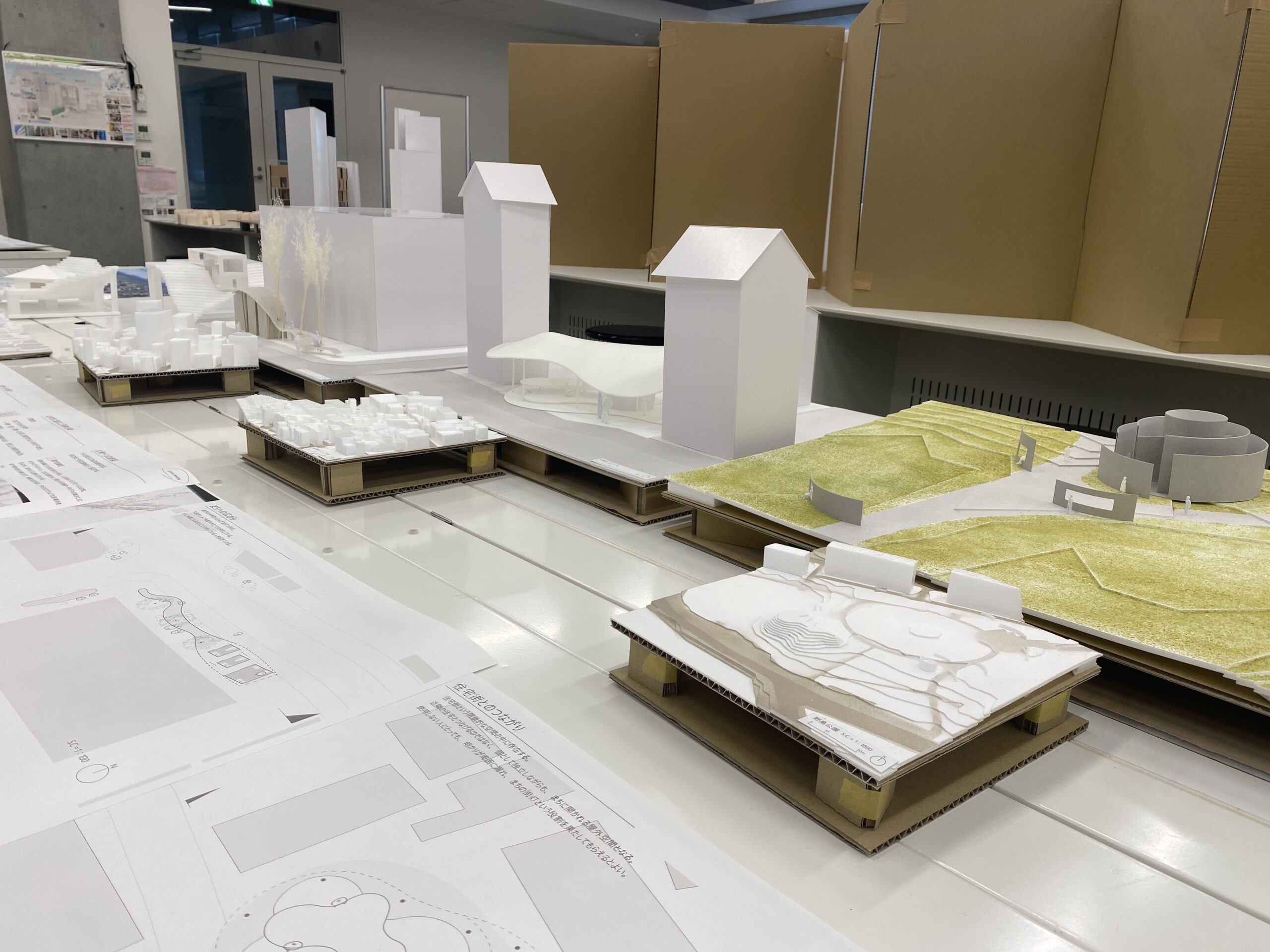

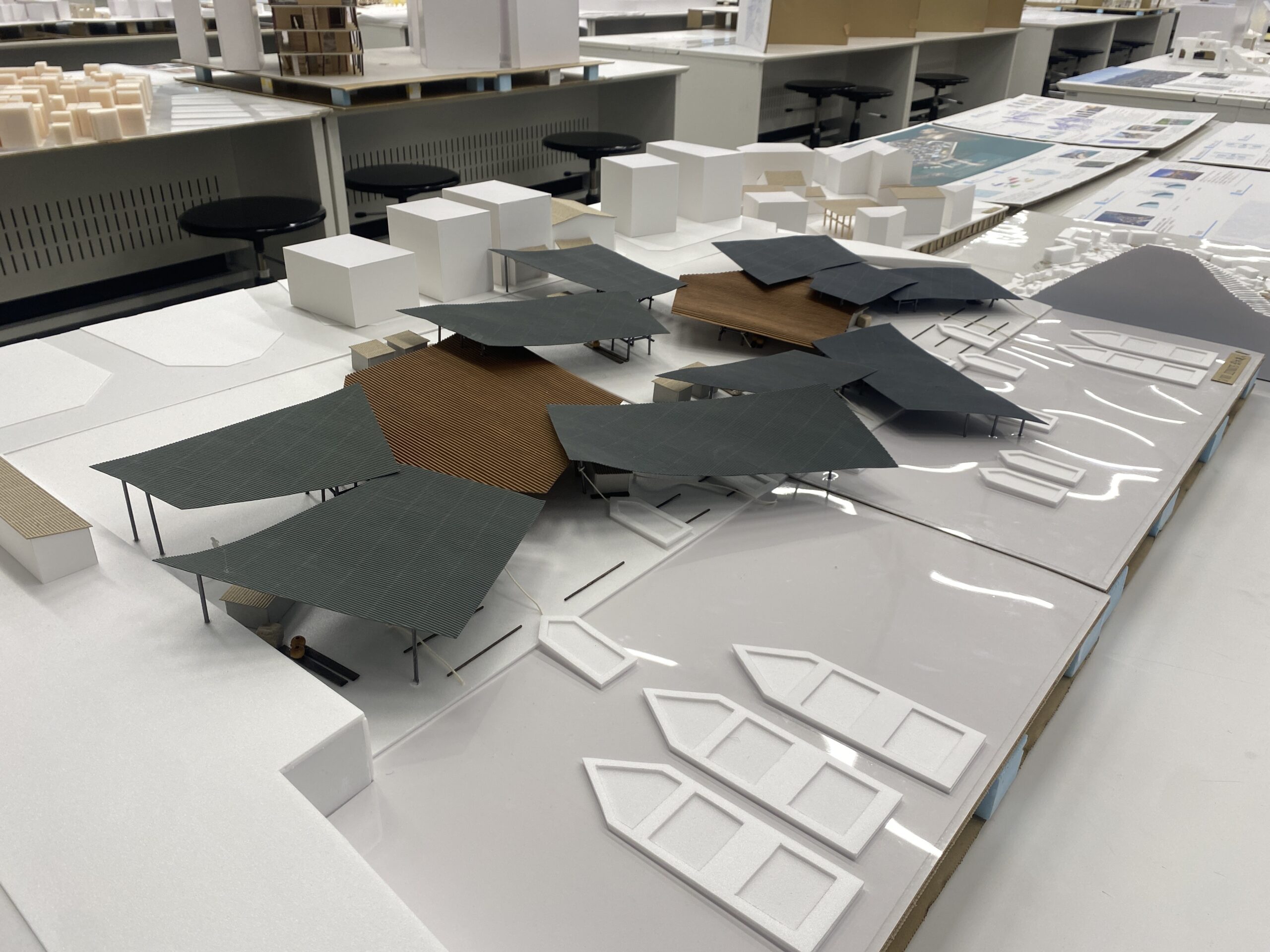

このトラックでは、関内・関外エリアを対象に行われた今回の設計課題では、歴史的背景や都市に点在するオブジェクトを「レイヤー」として捉え、そこに新たな価値や関係性を見出すという視点で二つの作品を最終講評会で発表していただきました。

どちらの提案も共通していたのは、この街“らしさ”を再解釈しながら、人と人、人とまちとの新たな関係性を生み出そうとする姿勢でした。都市と農業という一見離れた領域を接続し、土や緑、あるいは食といった要素を媒介に、人々のふるまいや場の風景が更新されていく様子が丁寧に描かれていました。設計を通して都市に新たな息を吹き込む、その熱量が作品から伝わってきました。

最終講評に向けて、図面や模型の密度も格段に増し、ようやく「やりたかったこと」が明確に輪郭を持ちはじめていたのも印象的でした。ただ同時に、密度が上がったからこそ、もっと早い段階での思考の深まりや試行の反復の必要性も感じさせられました。エスキスを繰り返すこと、手を動かしながら迷い、確かめること。それが、作品に込めた意図をより確かなものにしていくプロセスなのだと思います。

まもなく始まる卒業制作に向けて、今回の経験は大きな糧となるはずです。何が良かったのか、何が足りなかったのか。それを図面や模型というアウトプットを通じて冷静に見つめ直すことで、自分自身の設計に対する態度や思考の癖も見えてくる。設計は「描いて終わり」ではありません。ここで燃え尽きることなく、むしろ次に進むためのエネルギーとして、今回の設計を受け止めてほしいと思います。

勝又

トラック4

担当:板坂留五、古賀紀江 TA:荻尾明日海

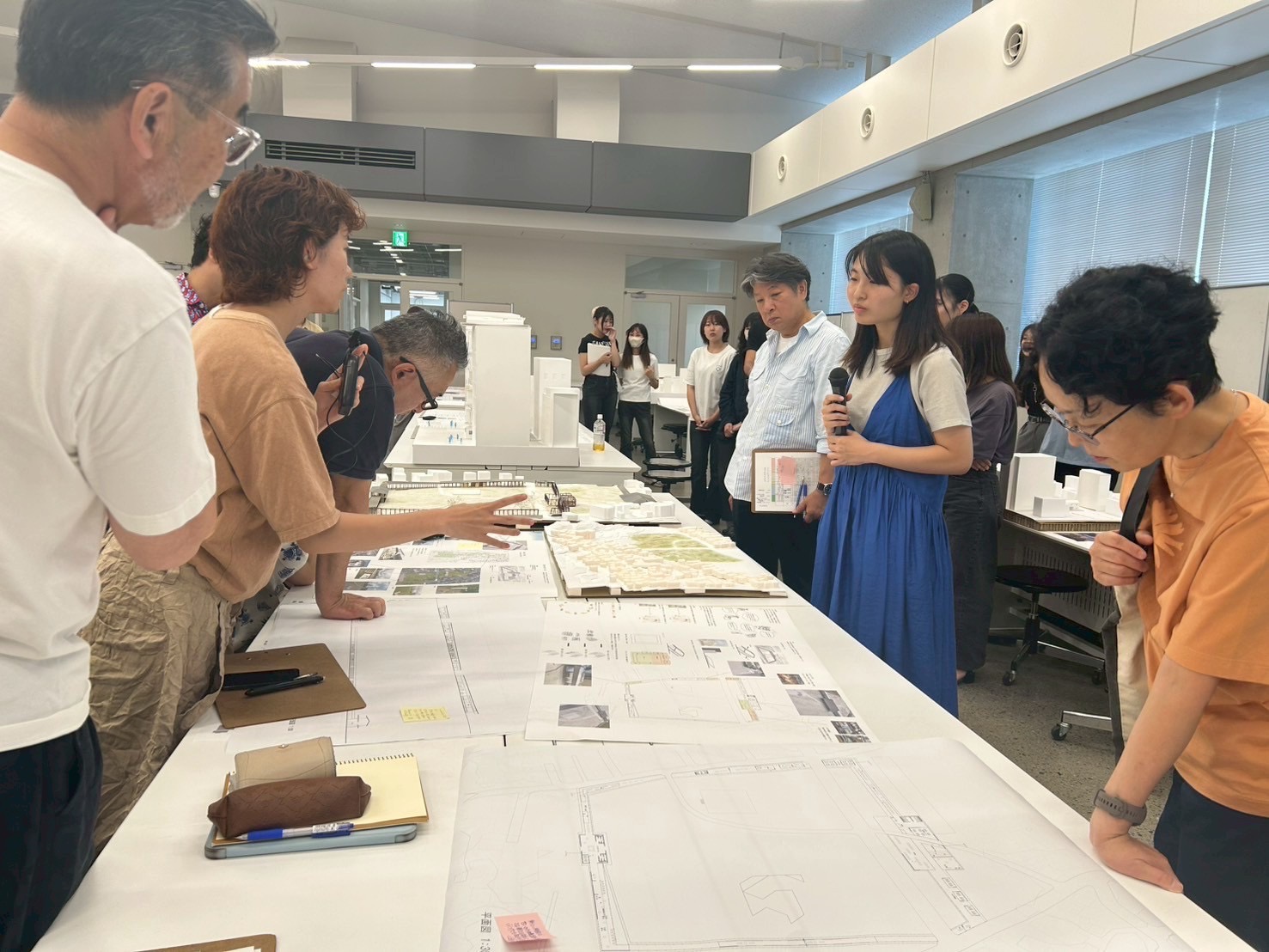

本日は最終講評会でした。先週のトラック内講評からどの作品もかなりブラッシュアップがされており、迫力のある作品が並びました。トラック4からは、内沢さん、玉寄さん、福田さんの3名が発表しました。

・内沢さん「BOOKING」

第1課題では、関内の風景を同じ構図・写真で記録し、2通りの折り方によって本として綴じることで小口の景色が変わるという独自の発見をする。第2課題では本の中の写真から要素を帯状に抽出し、それらをフロアとして捉えなおす、横に並べるといったプロセスによりかたちを生み出した。選択肢が多く与えられたホテルを提案。

・玉寄さん「入るか入らないか」

第1課題では、野毛エリアの飲み屋街を歩いているときのふと誘われる入り口に着目し、色や素材を抽出し分析した「二軒目行こ!」というタイトルのブックレットを制作。第2課題では、視界に入る色の印象をもとに5つの空間モデルを制作し、それらの要素を重ね合わせることで空間の生み出された集合飲み屋街を提案。

・福田さん「ツノる日々へ-見える「角」と見えない「カド」-」

第1課題では、「角角然然」というタイトルで建築における角に着目して折り曲げたブックレットを制作。その背景に、人の都合の痕跡が現れる「目に見えないカド」が存在することを発見する。第2課題では、都市空間の「整わなさ」が濃く滲む野毛エリアの角地を対象敷地とし、周辺に存在する要素を手掛かりとし空間の構成された店舗兼住宅を提案。

先生方からの講評では、取り組んでいることが面白く興味深い、といったことから、イメージを具体的な素材に落とし込めると良かった、開口一つひとつの作り方を意識してほしい、などのコメントをいただきました。さらに、伝えたいことを一言でプレゼンテーションできていないとの指摘もありました。これは卒業制作へも大きくつながることです。メインビジュアルやリード文などは、提出日の前々から考え、イメージを積み重ねていくことが大切だということを忘れないで下さい。

皆さん、今日まで本当にお疲れ様でした。そして、今までとは違ったプロセスで進んでいったこの課題をやり抜いたことに自信を持って、これから卒業制作に取り組んでほしいと思います。

皆さんの個性あふれる作品、とても素敵でした。引き続き活躍を期待しています!

TA:荻尾

トラック5

担当:玉田誠、中津秀之 TA:南部

トラック5では、「単位」から建築・空間を考え新しい住み方や建築を提案するトラックです。木下さん 倉科さん 鈴木さん 中田さんの4名が選出され、全体講評で発表を行いました。

木下さん

「余白」を単位として選定。関内エリアを実際に歩いて見つけた都市の余白を敷地とし、都市における多様性と寛容性を育む新たな空間のあり方を提案

倉科さん

都市の最小単位として公衆トイレのあり方について着目。3つの敷地を対象にし、それぞれの敷地にふさわしいトイレ空間を提案

鈴木さん

用途を定められずに残された空間を「余域」とし単位として選定。眞名瀬の埋め立て地にトタンと単管を点在させ余域を拡張させることで日常の一部になる事を提案

中田さん

「総有」を単位として選定。野沢温泉村にある総有という概念を基に現代の都市での問題に目を向け空間を提案

発表した後、先生方からいくつかアドバイスをいただきました。一番多かった質問・意見は、課題の問に対してしっかり答えられているか、建物の周辺環境との関係性について考えているか、でした。先生方の質問や意見に対して反論し、自分の考えをしっかり伝えることができていた学生も見受けられ、とても良い講評になったと思います。

今回、発表をしなかった学生も含めトラック5すべての学生が最後まで課題と向き合い、提出することができました。この講義で自分が学んだことや気づいた事は次の卒業設計に繋がっていきます。この講義を履修したこと、提出したことを誇りにし、卒業設計ではさらに上を目指し頑張ってください。お疲れさまでした!

TA:南部