担当:担当:中津秀之

専任教員:柳澤潤、黒田泰介、古賀紀江、粕谷淳司

非常勤講師:高橋堅、岡路明良、⽟⽥誠 _、納谷学、板坂留五

助手: Yap Minwei

TA:荻尾明日海(M2)、勝又小太朗(M2)、石垣仁(M1)、伊東希(M1)

2025、6月30日(月) 「総合デザインスタジオ」の第11回目が行われました。

この授業では1〜5までの5つのトラックに分かれて行われる授業です。各トラックに数人の教員が付き、それぞれ異なったテーマの課題が出されます。下記各トラックの授業紹介になります。

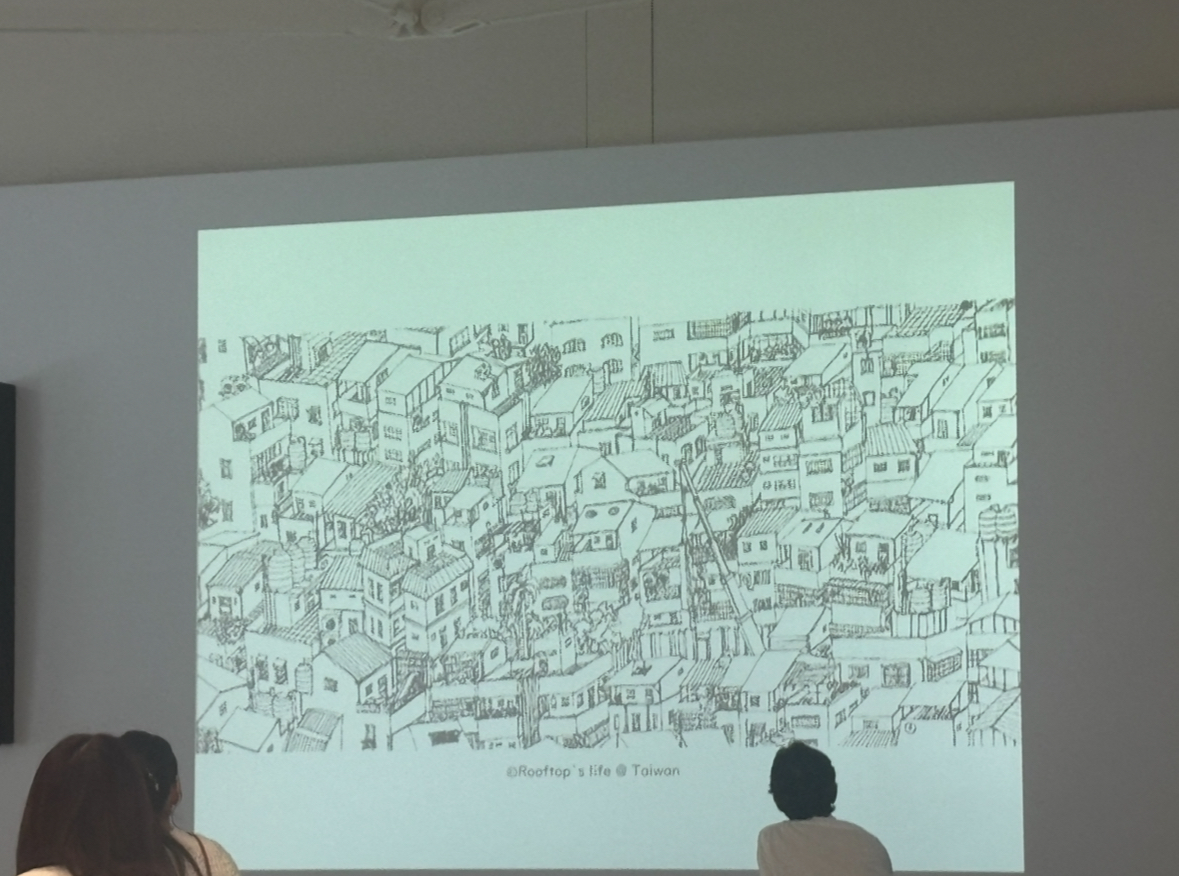

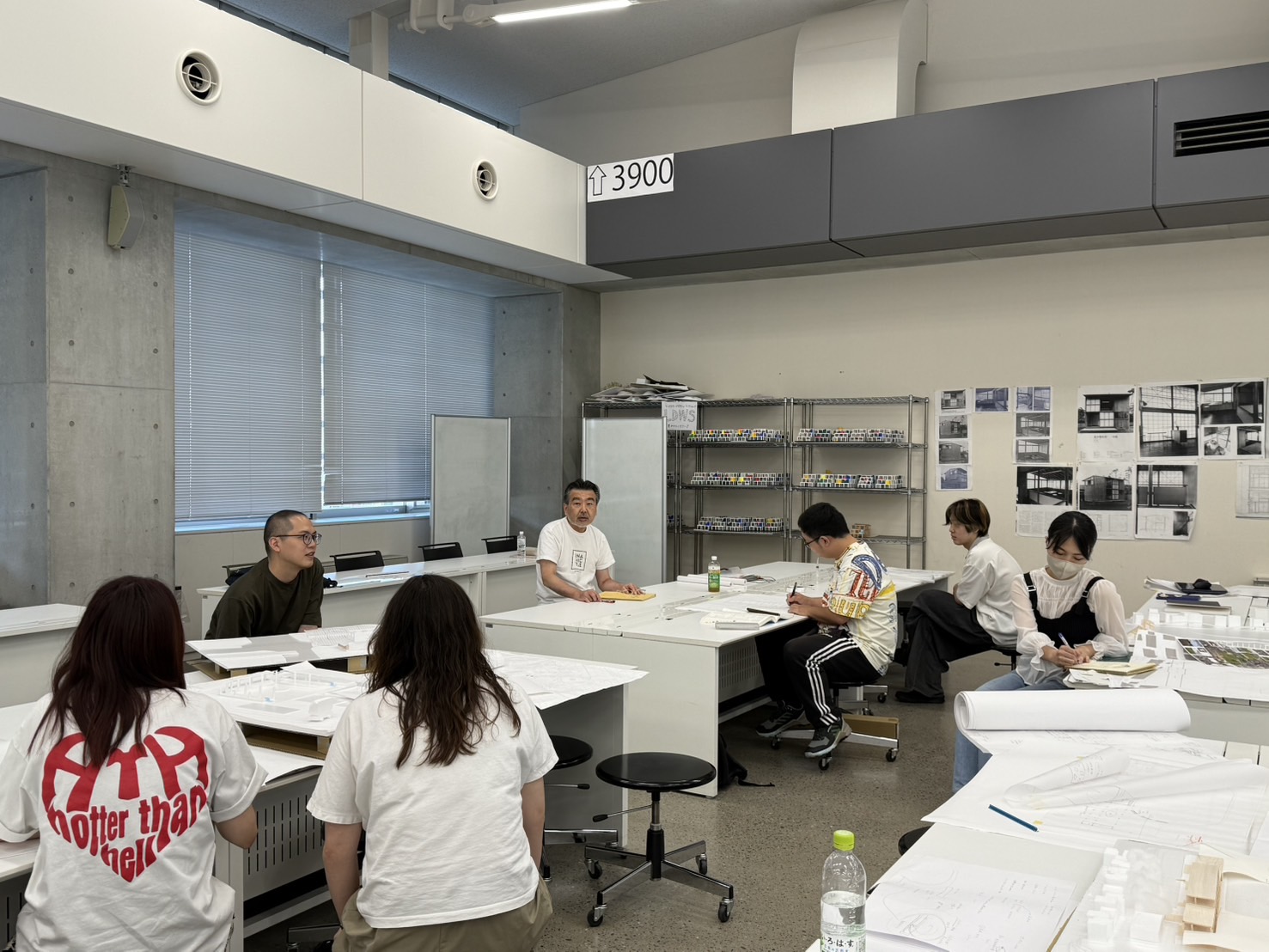

本日、授業前にヤップ先生からのレクチャーがありました。周りの環境をどのように、建築に取り入れるのか、光や影、風通し、その場所ならではの独特な気候や街の形態、建築を構成する重要な要素についてレクチャーをしていただきました。どのトラックも設計の終盤に差し掛かっており、一回一回のエスキスを大事にしていきたいところです。

下記、各トラックの様子です。

<トラック1>

担当:高橋 堅 TA:石垣 仁

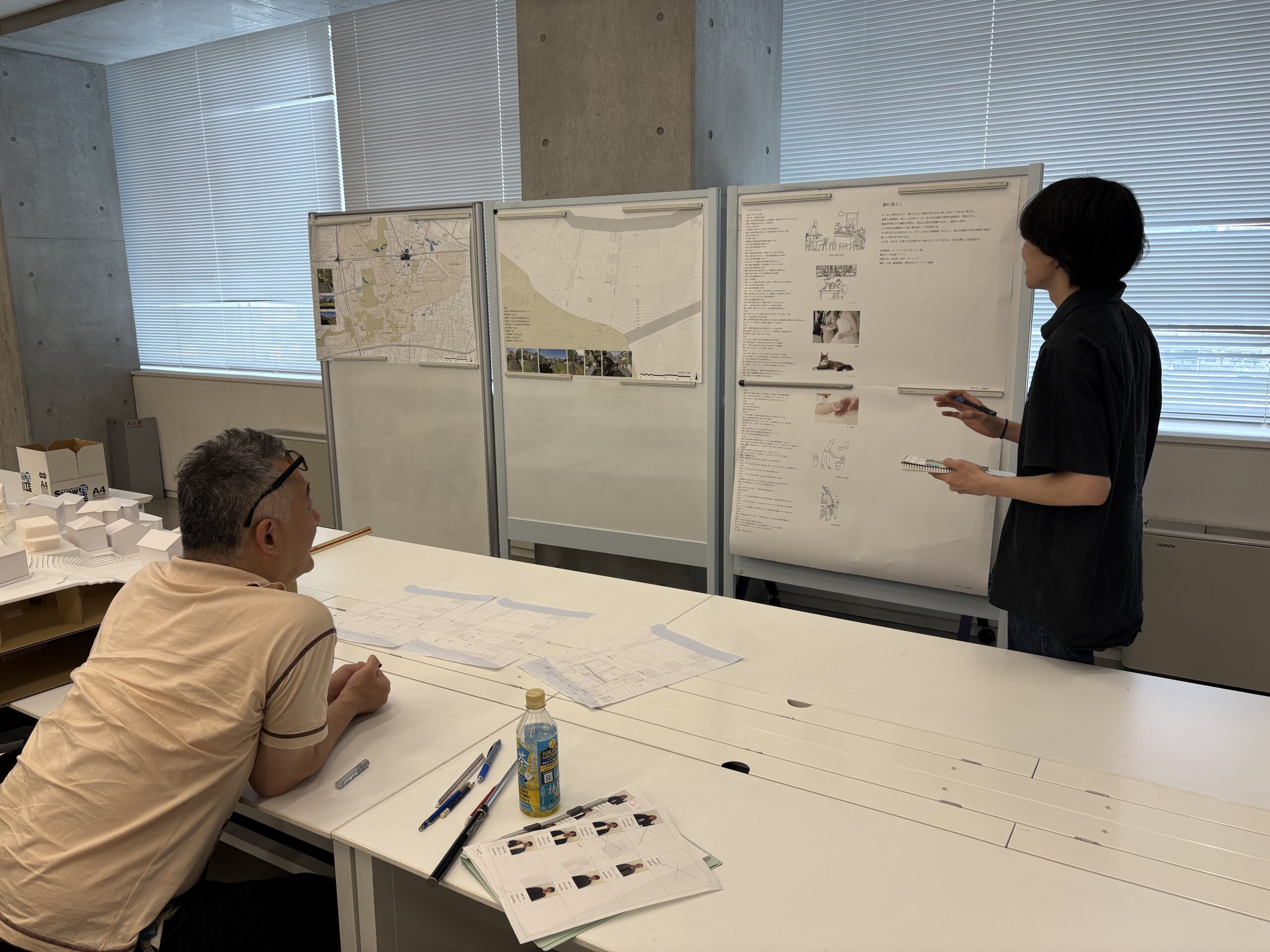

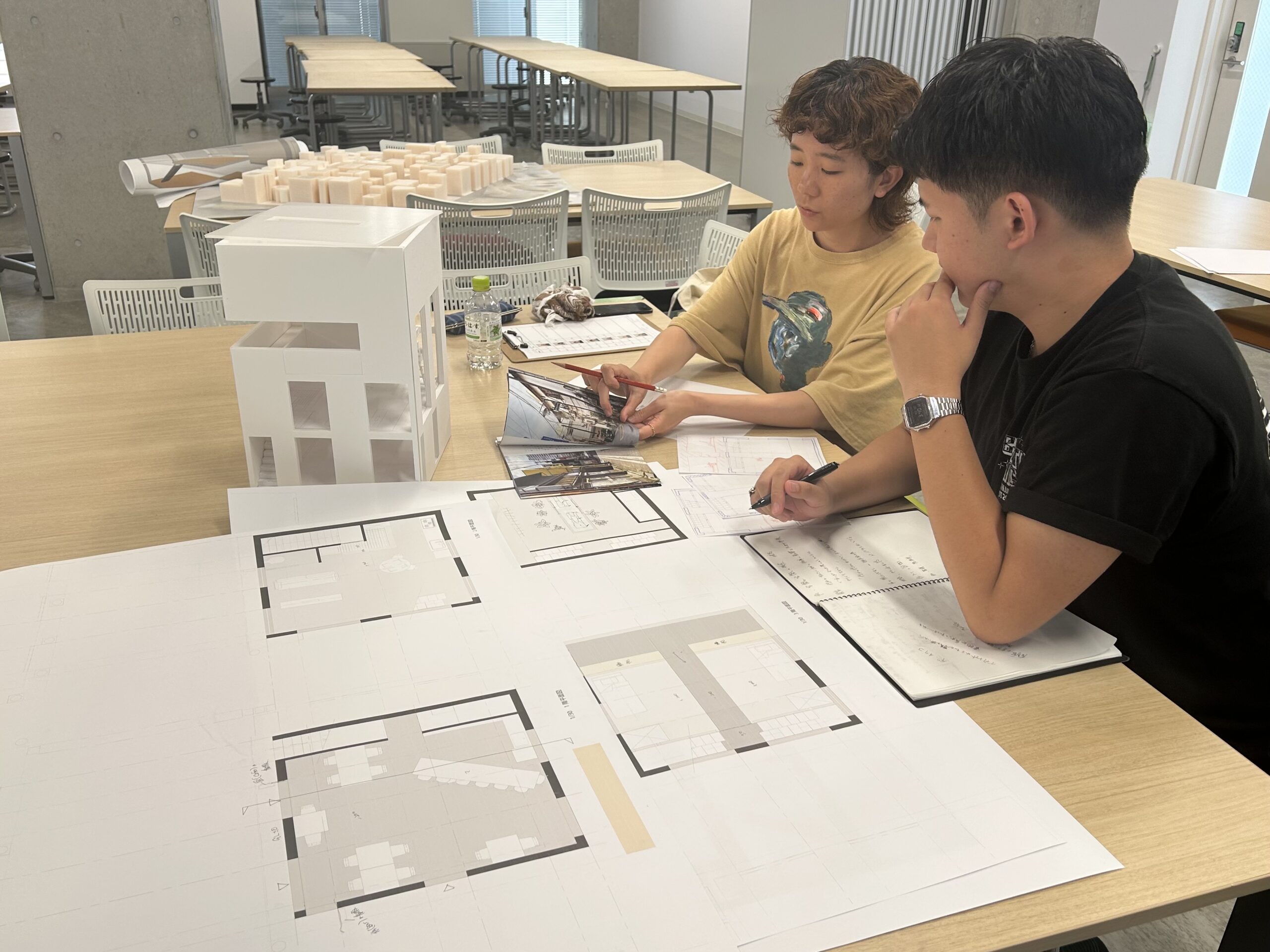

本日6/30は第2課題5回目のエスキスを行いました。トラック1では第1課題で作成してきたライフスタイル、敷地候補、選定敷地の周辺リサーチを毎週ブラッシュアップしていき、その場所での生活の解像度をあげ、ストーリーを明確化して計画します。

先週に比べ、学生たちは選定敷地周辺の機構風土や樹種の調査をすすめその土地に適している解を導き出すようなプランを模索している様子が見受けられました。しかし、ライフスタイルが反映されているような平面計画になっておらず、事実と理想の乖離が起きている現状があるため、残り2回のエスキスの中でしっかりと軌道修正できるとこを願っています。

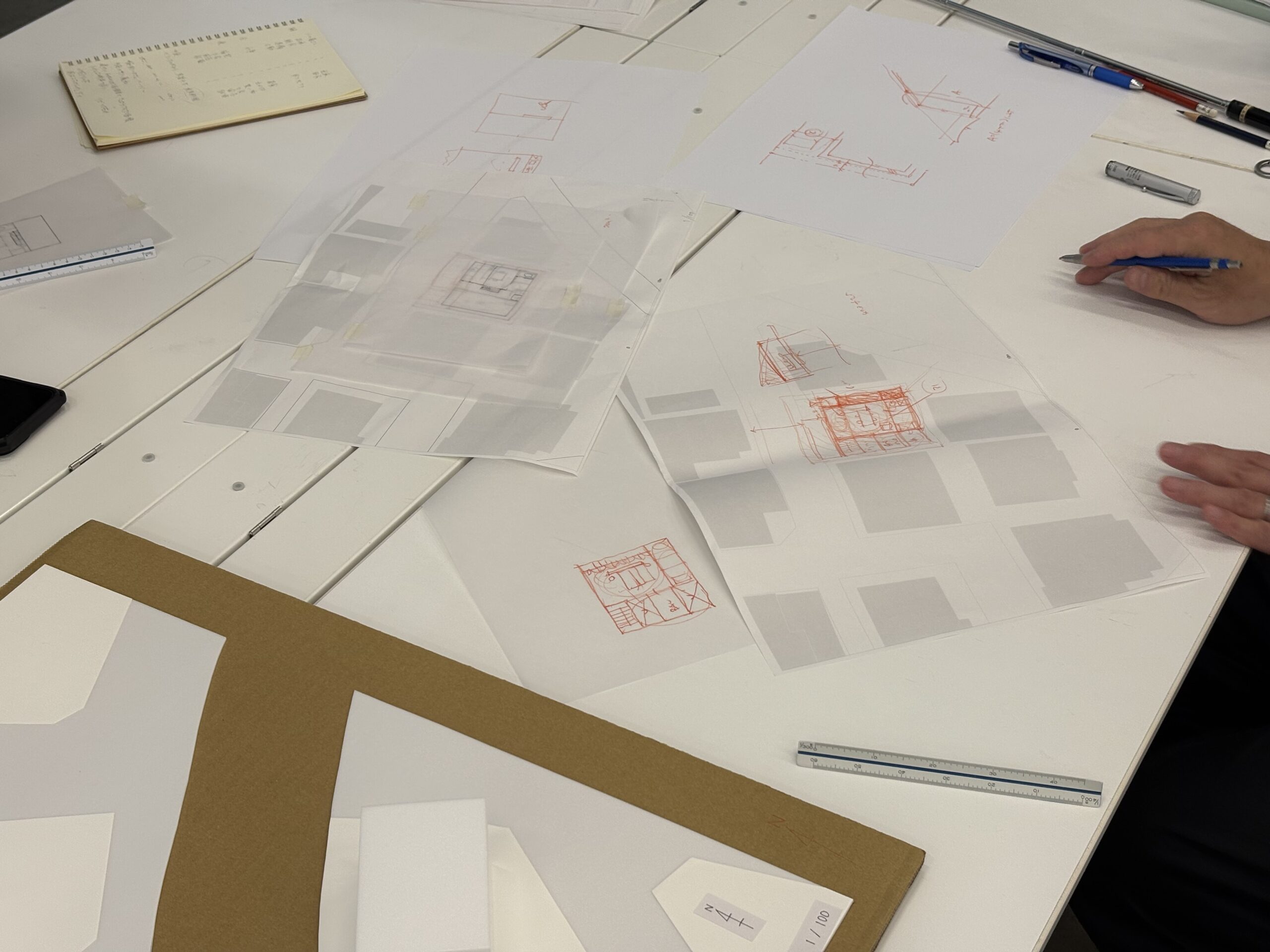

そして、来週までに模型化と平面計画、断面図を3案詳細に計画してくることが個人個人の課題になっております。無作為に平面・断面・模型をやることがスタディではないことは先週から高橋先生がおっしゃっております。ペンと三角スケールを手にステディしていき、理論に基づいて設計を進め、20年後の未来を感じさせるような作品になることを期待しています。残りのエスキスを有意義な時間にできるよう1週間を大切にして設計に取り組んでほしいです。

TA:石垣 仁

<トラック2>

担当:納谷学、ヤップ・ミンウェイ TA:伊藤希

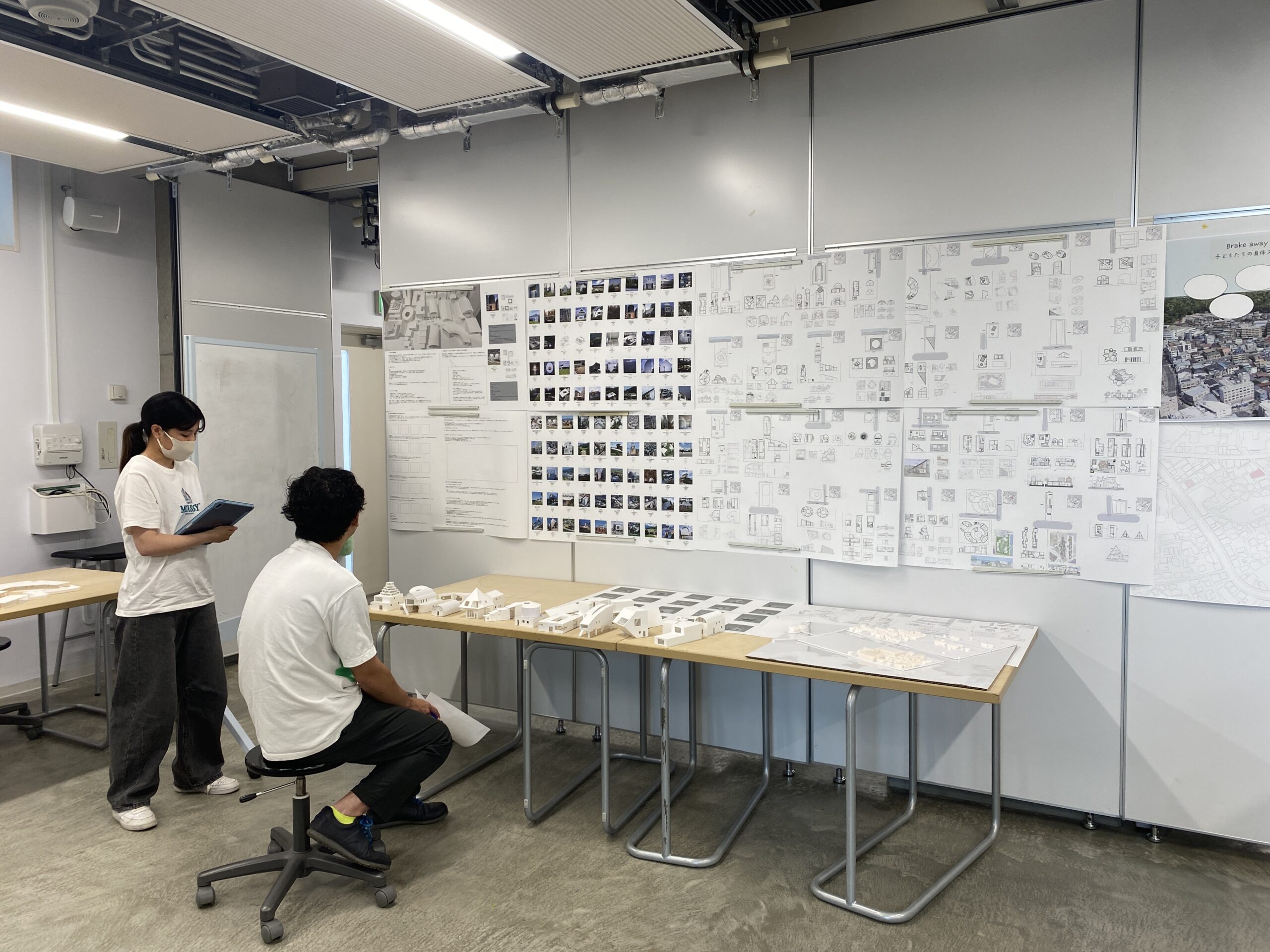

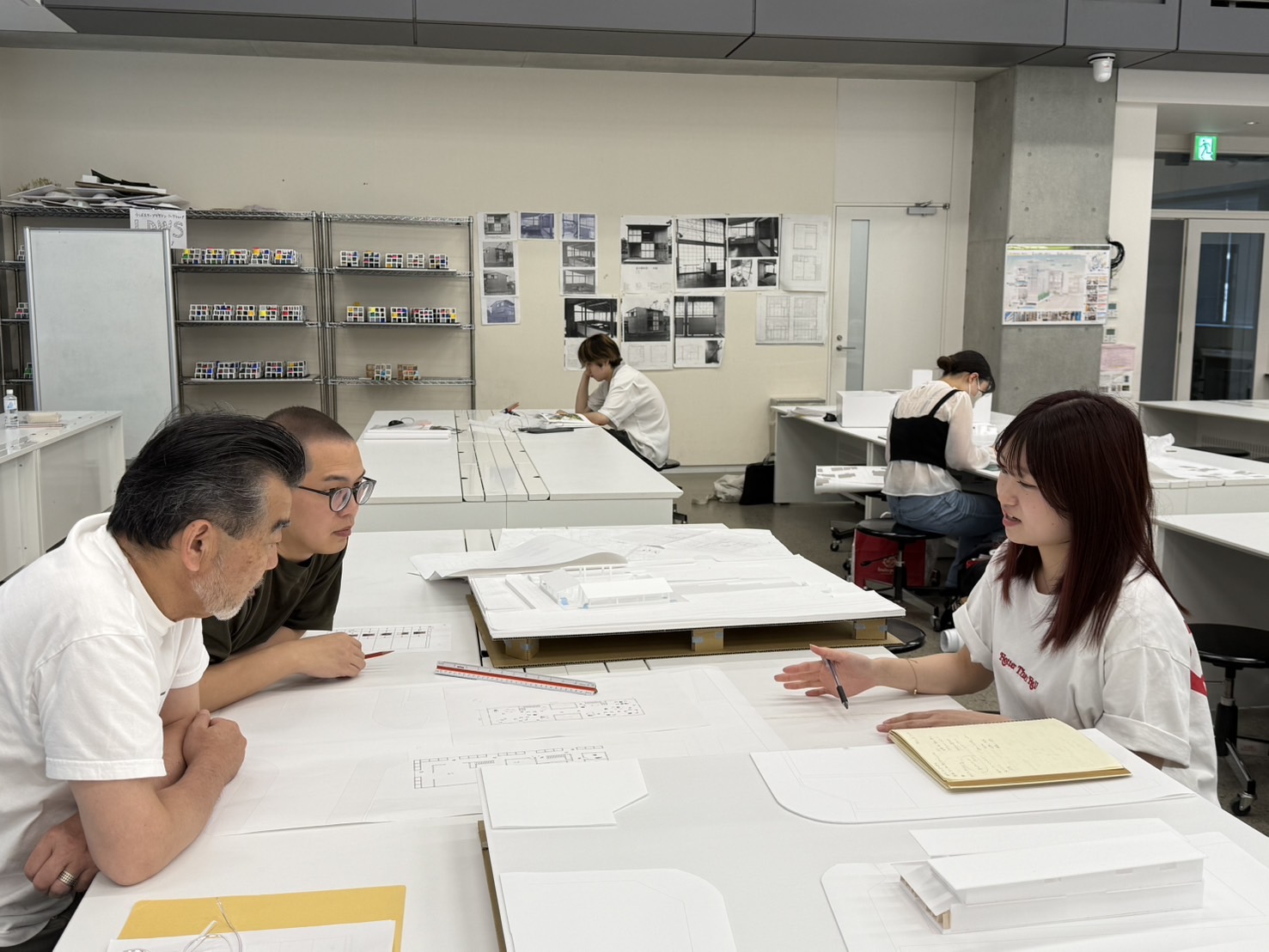

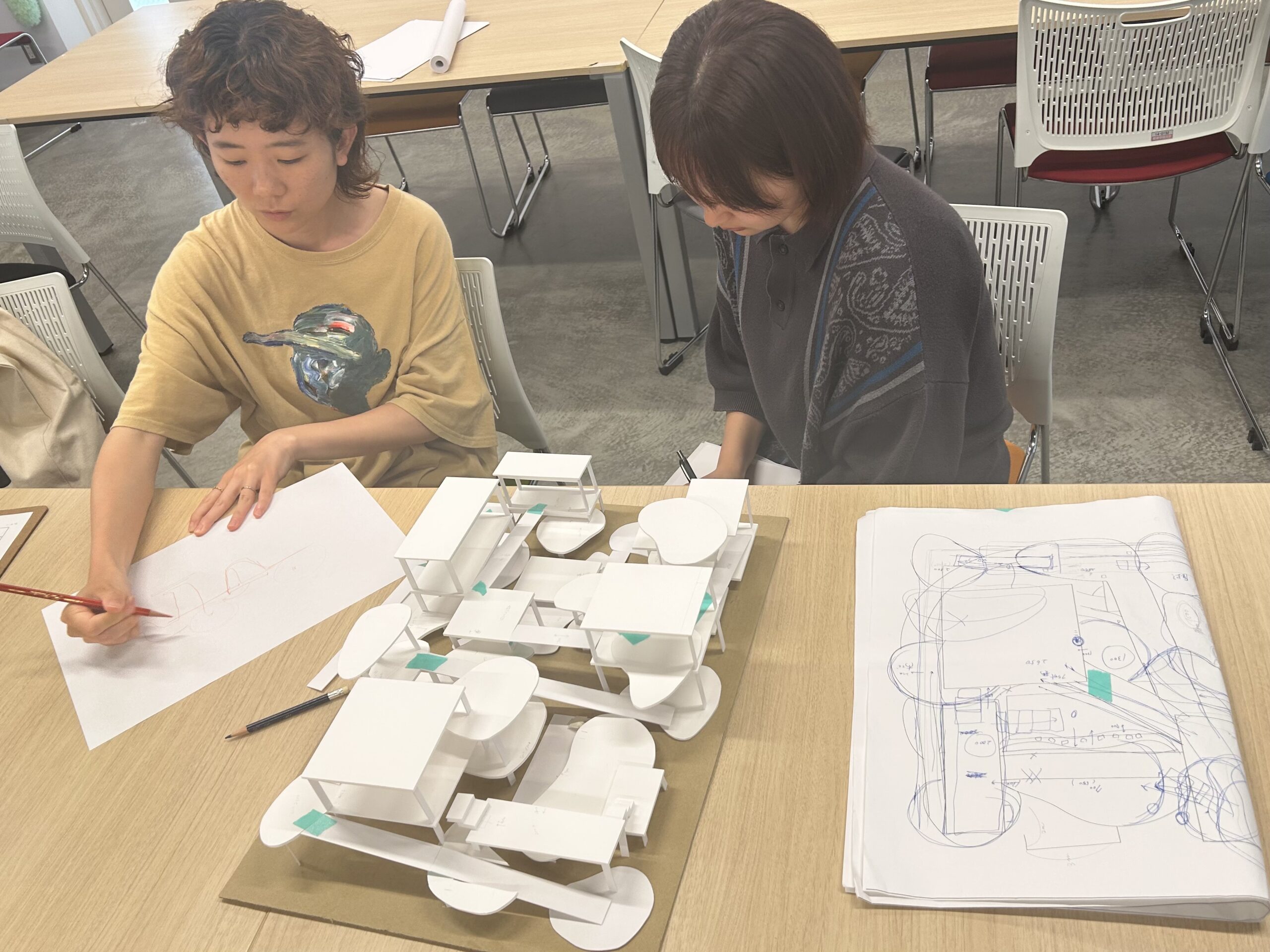

今週も引き続き、第2課題の設計のエスキスを行いました。第1課題の「まちを診る」リサーチから、第2課題の「まちを治す」課題まで通してエスキスを行って来ました。毎回の個人エスキスでは、スタディ模型を持ってくる学生や簡単なスケッチ、建物のプログラムや構成など学生により持ってくる物は様々でした。

今回は、再来週が第2課題のトラック内講評のため、スケールを上げた模型や平面図が多く見られました。エスキスも残り僅かなため、とても貴重な時間となります。学生により進捗具合は違いますが、まだ具体的なプランニングが出来ていないと感じました。プログラムや建物の用途が決まっていても、まちとの関係性が無ければまちを治すことには繋がりません。敷地内だけで考えている学生が見られ、建物としては機能していますが、まちに開かれた建築を意識する事で、敷地周辺やまちとの関わり方が変化してくると思います。まだ、自分が何をしたいのか分からない人やまちとの関係性が見えていない人は、敷地内だけでなく全体を一歩引いて見ることでイメージや空間が掴みやすくなるはずです。敷地模型にも、建物のボリュームを周辺に置くことで建物との繋がりや高さ関係が分かりやすくなります。イメージしたことを実際に手を動かして物にして見ると、考えているだけでは分からなかったことが見えてくると思います。迷っていたら、手を動かして形にしてみましょう。

来週は、第2課題の最後のエスキスです。個人のエスキスも長かったようで、あっという間に過ぎていきます。最終提出まで時間がありませんが、まち全体でプランニングを行い、次回のエスキスでは平面プランだけではなく断面図や模型で立体的な繋がりが見えると良いと思います。残り僅かですが、最後まで頑張って取り組んでいきましょう。

TA:伊藤希

<トラック4>

担当:板坂留五 TA:荻尾明日海

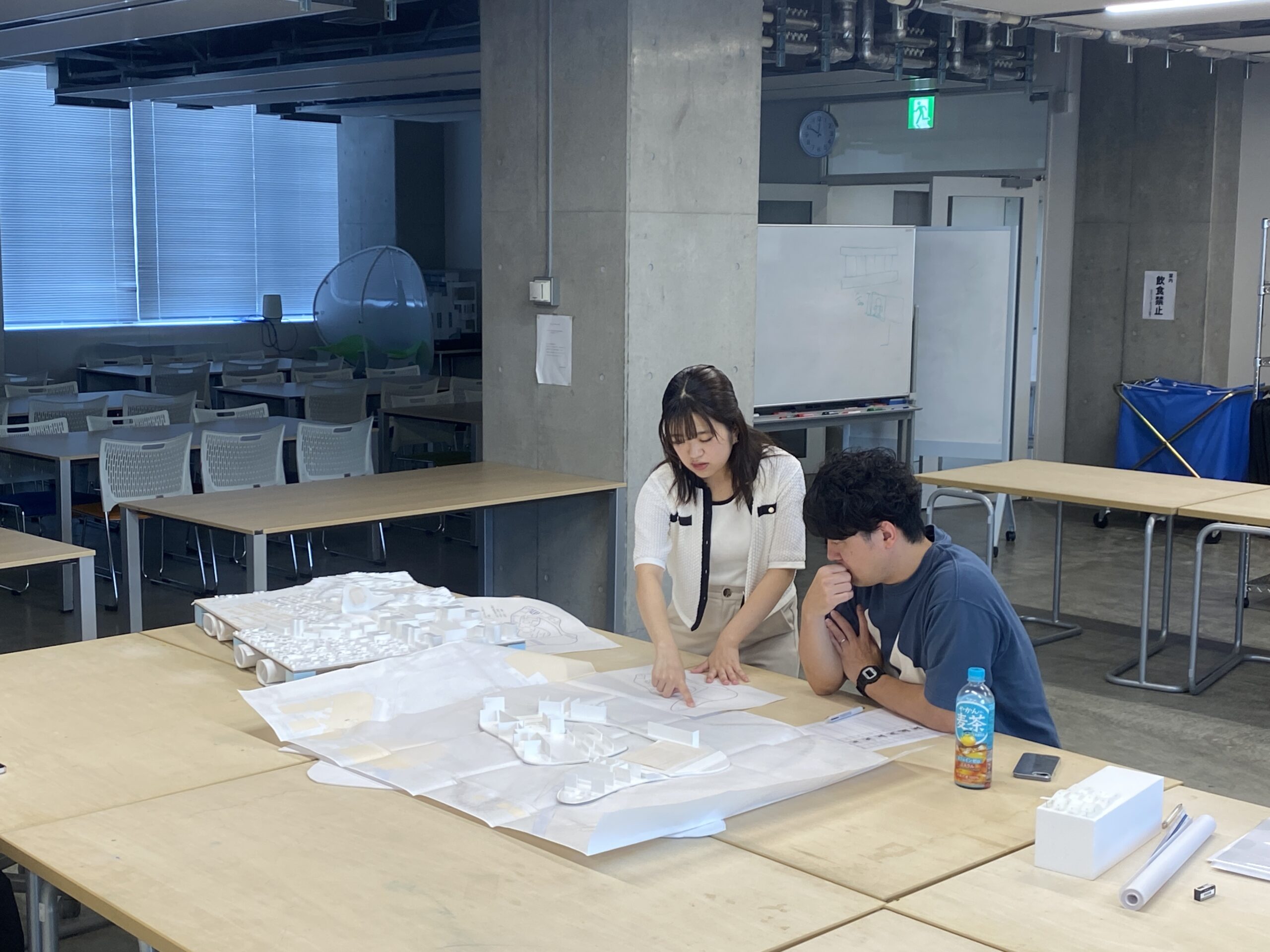

本日も引き続き、第2課題のエスキスが行われました。

前回の中間講評を受け、どの学生も自分の提案の密度が濃くなり、段々と形になってきた印象を受けました。

学生たちは、スタディ方法についてもたくさんアドバイスをもらっていました。

例えば、模型や図面を作成するうえで共有部分や階段部分など用途ごとに色分けをしながら進めてみることで、相手にも伝わりやすく、かつ自分でも理解を深めながら進められると思います。また、3Dのみ、図面のみで検討を進めるのではなく、一度模型にしてみることで見えてくるものがあるかもしれません。設計するものの規模が大きく中々手につかない場合でも、主要な場所の部分断面図や部分模型を作成してみることで、空間のイメージを把握しやすくなると思います。

図面の描き方についても多く指摘がありました。寸法を記入すること、素材を表現すること、添景を入れることなどを通して、伝わりやすい図面を描くことを意識しましょう。また、自分が選択したスケール感と図面の細かさの関係についても、雑誌に載っている図面などを参考にし、描き込んでみてください。

先生から全体に向けて、次回までにこの課題において自分が「都合」をどのようにとらえたのかをはっきりさせてきてほしい、と話がありました。誰が見ても、都合をどう解釈して設計に落とし込んだかが分かるように意識し、図面やプレゼンシートの表現方法を工夫してみてください。

次回は発表前最後のエスキスになります。悩み事やわからないことなど自分の中にあるもやもやを全て解消する気持ちでエスキスの準備をし、挑みましょう。

TA:荻尾

<トラック5>

担当:玉田誠、中津秀之 TA:南部

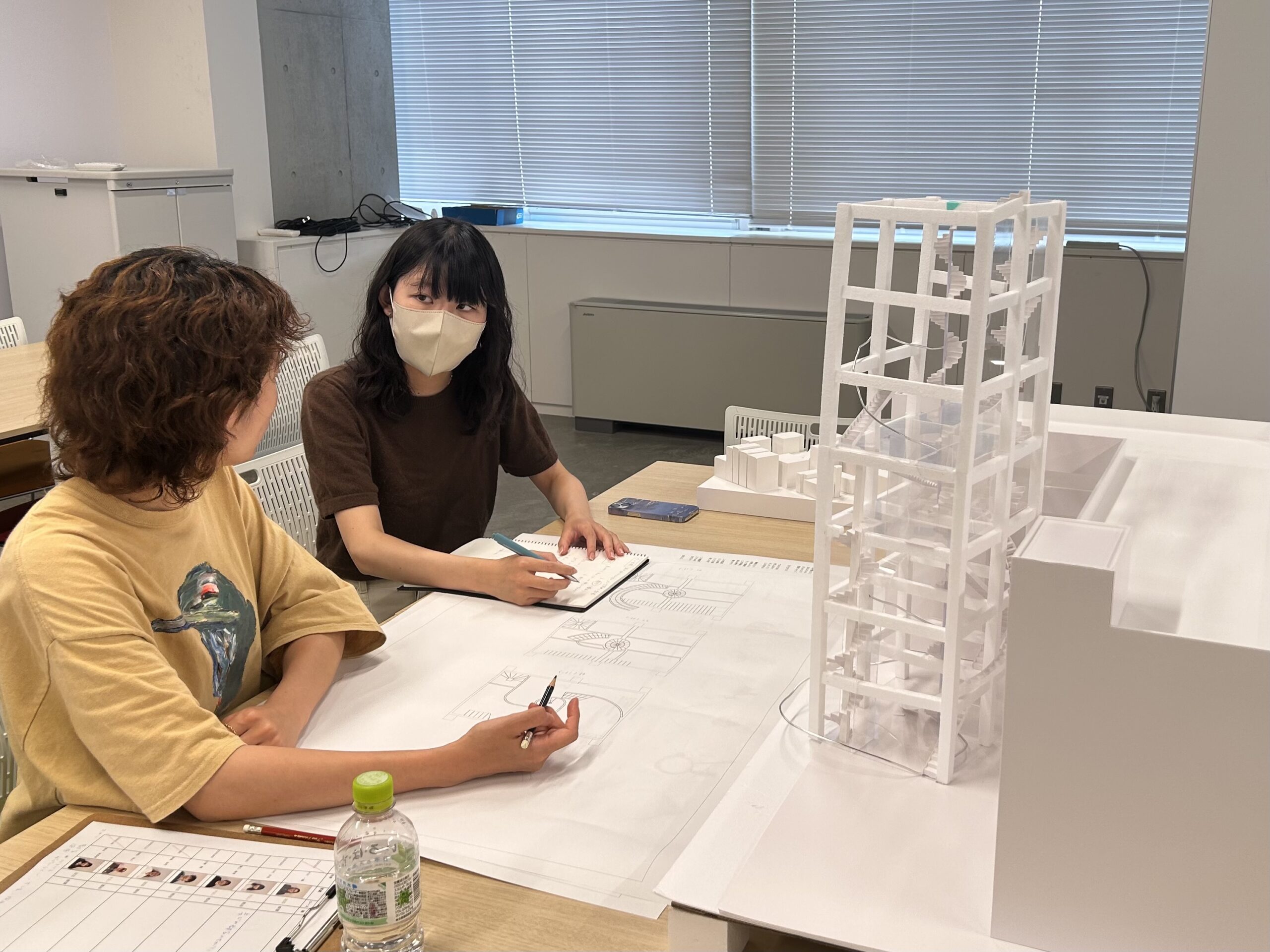

トラック5では引き続きエスキスが行われました。学生の進み具合を見ると進んでいる学生もいれば、遅れている学生もいてその差も大きいように感じました。

トラック5では「単位」をテーマに設計を行っています。

例えば「余域」「都市の最小単位」「こども」「総有」「若者」など学生それぞれが面白い・興味をもった単位、自分で新しく作った単位、疑問から出てきた単位をテーマにしています。どの単位も今後の都市を考えるうえで可能性のあるテーマなので、悔いが残らないよう、最後までやり切りってほしいです。

先生とのエスキスも次回が最後となり、最終提出が近づいてきました。今の時点で仮のプレゼンテーションを作成しレイアウトを決めていきましょう。終わらなかった、を防ぐためにも最終提出までのスケジュールも決め、計画性をもって行動してください。最後まで楽しみながら課題と向き合っていきましょう。

TA:南部