担当:中津秀之

専任教員:柳澤潤、黒田泰介、古賀紀江、粕谷淳司

非常勤講師:高橋堅、岡路明良、玉田誠、納谷学、板坂留五

助手:Yap Minwei

TA:荻尾明日海(M2)、勝又小太郎(M2)、石垣仁(M1)、伊藤希(M1)、南部紗良(M1)

2025.06.09(月)「総合デザインスタジオ」の第8回目が行われました。

この授業は、履修者全員が5つのトラックに分かれて行われる演習授業です。各トラックに数人の教員が付き、それぞれ異なったテーマの課題が出題されます。

本日は、授業の冒頭で岡路先生から全トラックの学生に向けてレクチャーをしていただきました。

岡路先生が担当した事例に関してレクチャーしてくださりました。アトリエや設計事務所ではなく、組織設計事務所でどのようなプロジェクトがあるか、そしてどのように進めているのかを不特定多数の人々に使用してもらうことを意識しながら皆に共感されやすいコンセプトのもとでデザインしていくなど、個人事務所との相違点、酷似点を踏まえながらなかなかイメージのつかない部分まで丁寧にお話ししていただきました。

<トラック1>

担当:高橋 堅 TA:石垣 仁

本日6/9は第2課題2回目のエスキスを行いました。トラック1では第1課題で作成してきたライフスタイル、敷地候補、選定敷地の周辺リサーチより、その場所での生活を老後までのイメージを膨らませて、明確なストーリーにそう計画します。

前回に引き続き、設計に入りこれまでよりも隣地境界や敷地の詳細な概要が必要になってきているものの、学生たちは今回も事実ベースで物事を整理できていない印象があり第1課題のリサーチやライフスタイル、コンセプトで立ち止まっています。住宅を設計するにあたり、隣地の関係性や法律がまとわり付いてきます。今回の設計課題を通して建築基準法などの実際に法規にそって設計することも卒業設計前の4年生たちには良い刺激になると思います。

そして、第2課題からは自分の設計に入るため、次回までに平面・断面スケッチを最低10案、その中から最低3案を模型として3次元に起こすことを高橋先生から宿題として提示されました。また、設計とリサーチが全くの別物にならないようにすることも重要なため、リサーチやライフスタイルのブラッシュアップも並行して、20年後の未来を感じさせるような設計になることを期待しています。

TA:石垣 仁

<トラック2>

担当:納谷学、ヤップ・ミンウェイ TA:伊藤希

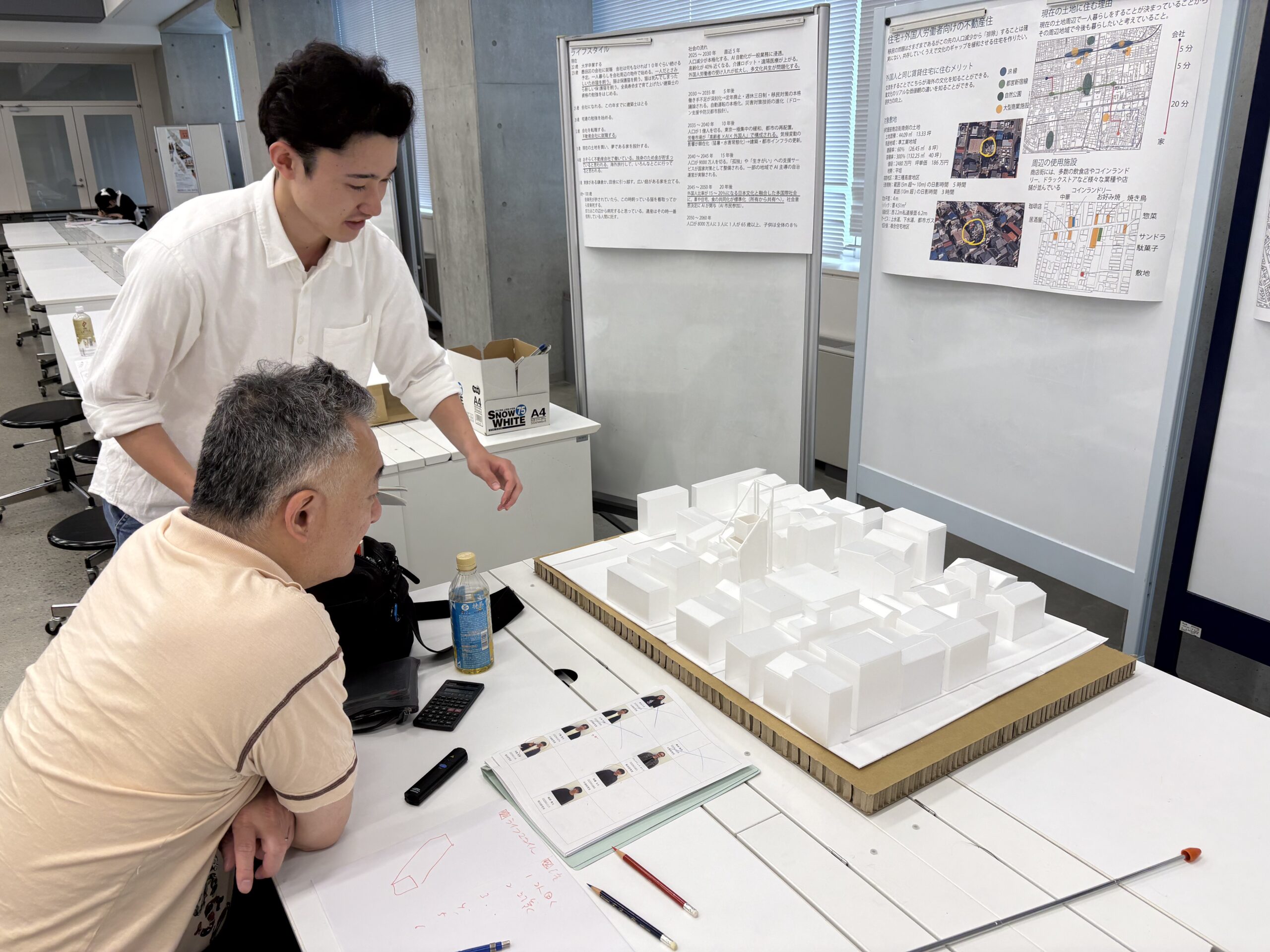

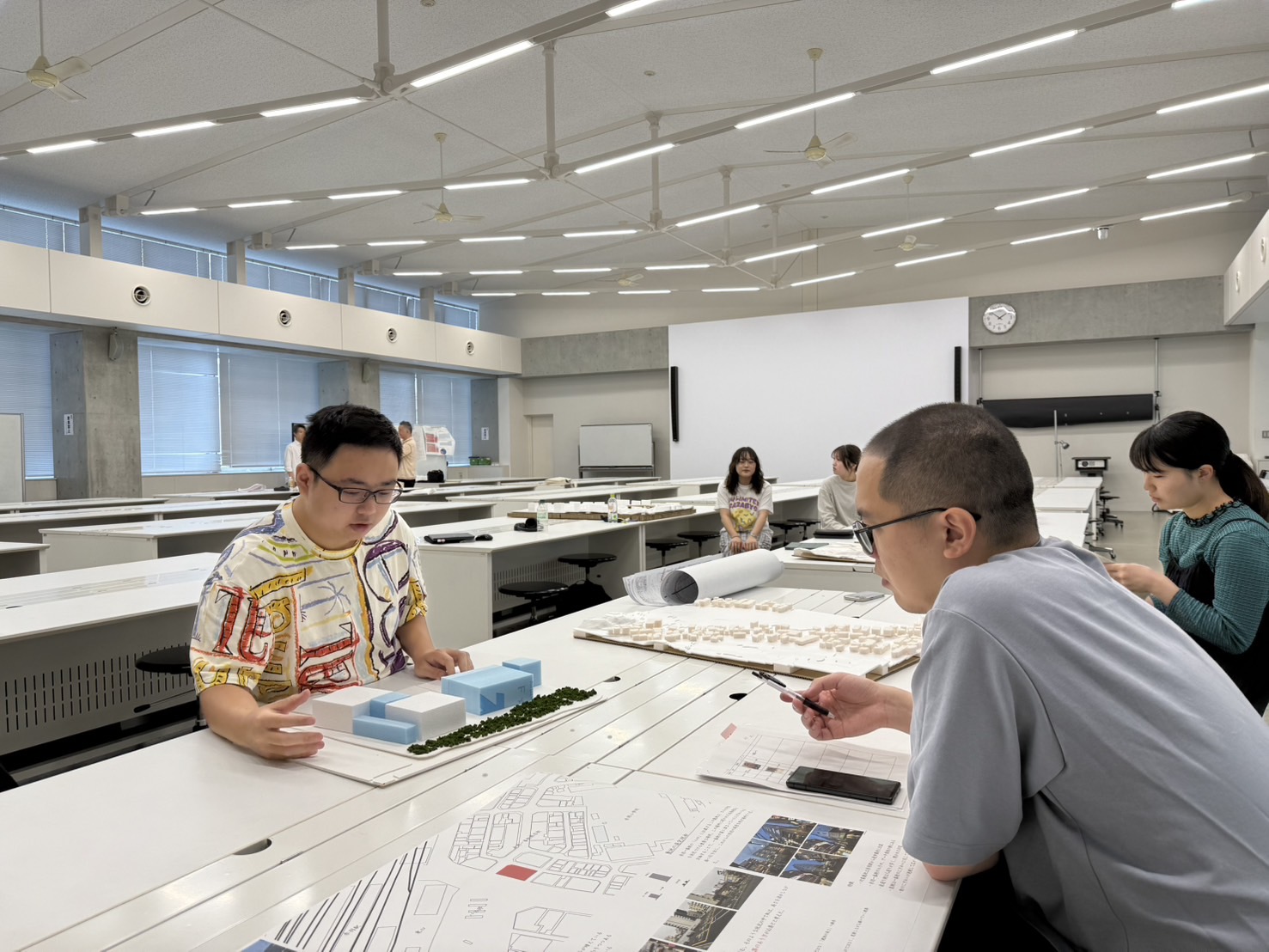

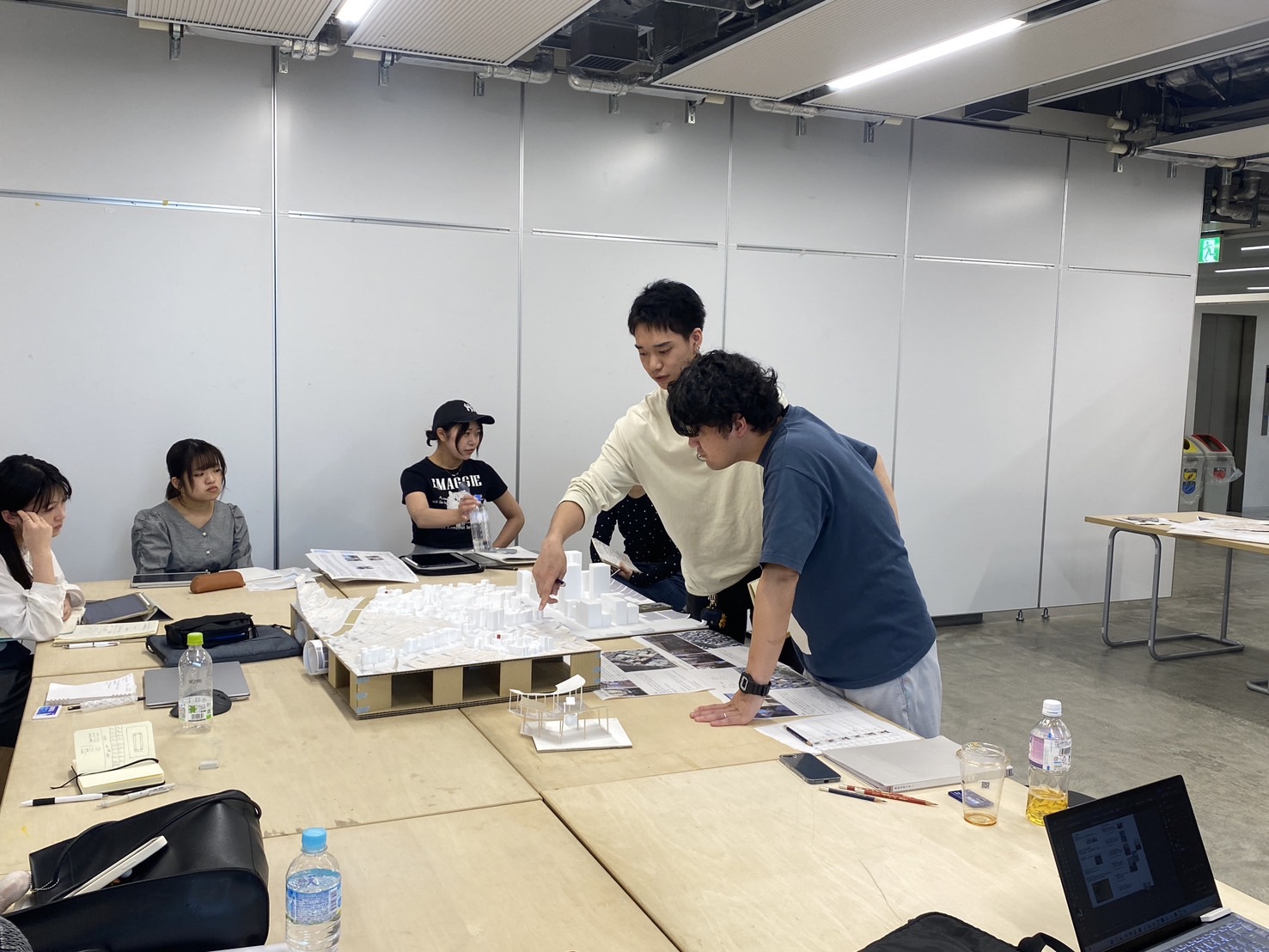

先週に引き続き、第2課題の設計のエスキスを行いました。第1課題が終わり、自分が対象としたまちのどの場所に計画をするのか、具体的な敷地がまだ決まっていない学生が先週は多く見られました。今回の個人エスキスでは、ほぼ全員が敷地模型や広域の模型を持ってきていたので、いよいよ建物の設計に入りそうです。

第2課題の設計では、第1課題で見つけたまちの病に対してどう向き合い、対処していくのかが重要になります。まちの病を見つけても、治療の仕方によっては、まちに変化が見られなかったり問題の解決には繋がりません。自分が対象とした敷地でしか出来ないことや体験を設計に取り入れることも、まちの病を治すきっかけになると思います。

敷地模型は多く見られましたが、建築の提案をスタディ模型などで表現している学生がほとんどいませんでした。建築の機能やプランを考えている学生や具体的ではありませんが、頭の中でやりたい事を考えている学生が見られました。建物の設計を進める時、機能や用途を考えることも大切ですが、同時に建物のスタディをしていくことも大切です。建物の内面的な部分が決まっても、形を作らないと最終的に建物全体を捉えて形にすることが難しくなっていきます。外面的な部分も同時に考えていくことで、その土地にあった形や実際に建物が出来た時のイメージが掴みやすくなります。

平面的に考えることも大切ですが、自分の考えを形にすることで今まで見えていなかった問題や空間で機能やプランを提案することも出来ます。

次週も引き続き、設計のエスキスになります。頭の中で考えるだけではなく、実際に手を動かしてスタディ模型を積極的に作っていきましょう。

TA:伊藤希

<トラック3>

担当:岡路明良、粕谷淳司

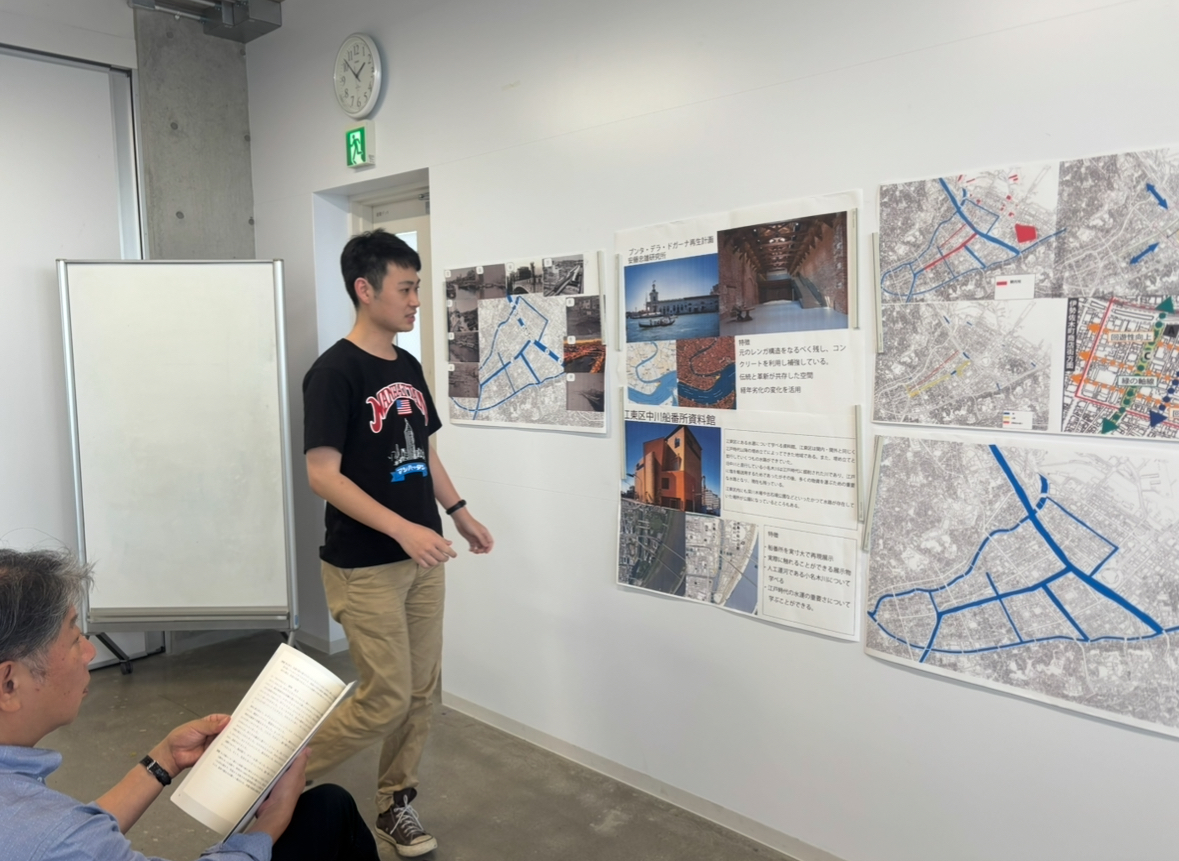

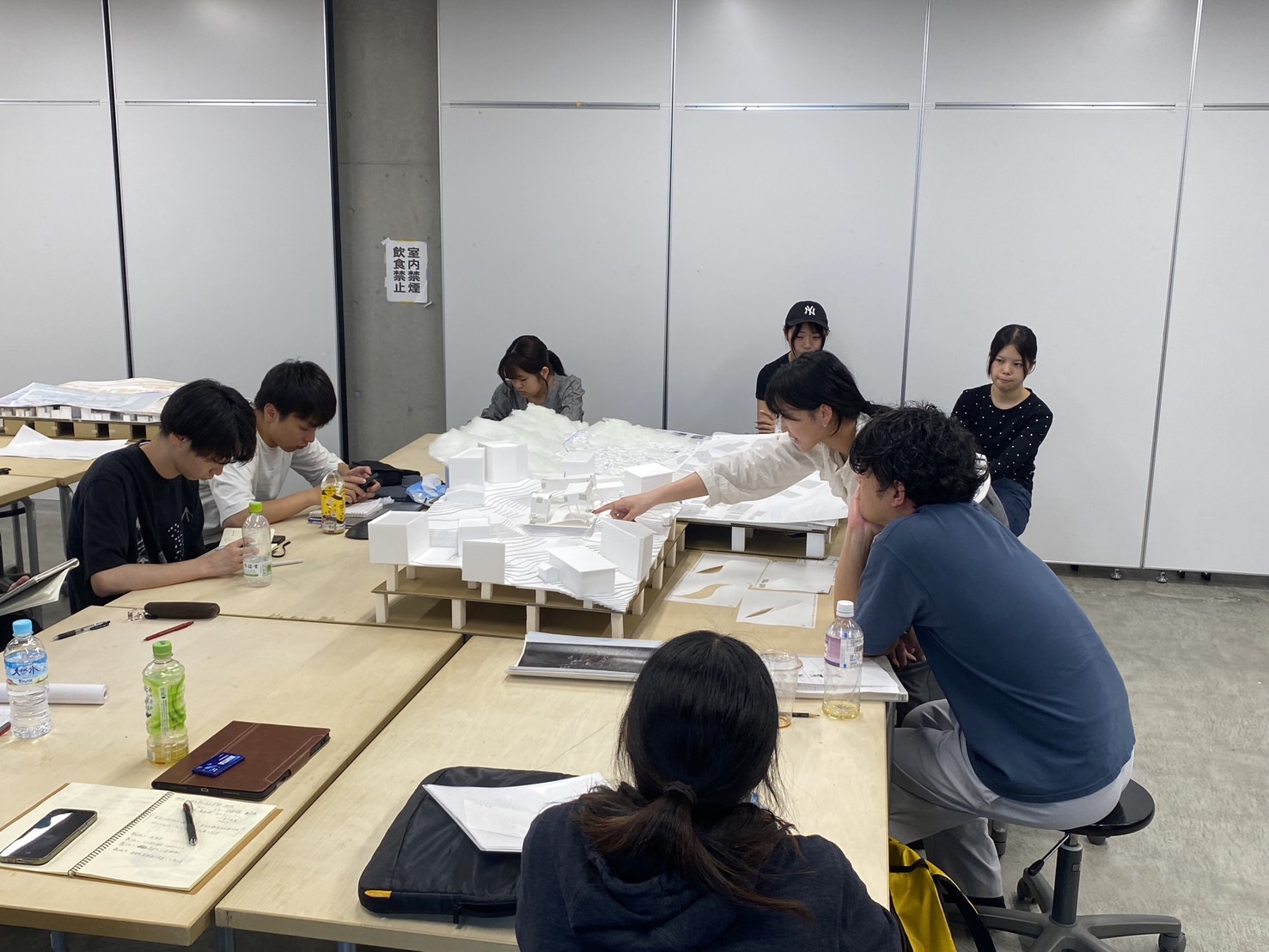

第8週の授業では、まず前回の中間発表を踏まえて、各自が設定した個人テーマを深掘りし、館内や関外の特定エリアに焦点を当てた設計コンセプトについて共有しました。皆さんの発表からはイメージや思考の方向性が感じられましたが、図面や模型といった具体的なアウトプットに落とし込めていない現状もありました。

事例研究やリサーチのブラッシュアップを通じて、自分の設計に結びつく手応えも見えてきました。歴史的背景に基づき、水運や橋などの文化遺産が残る場所の特性を読み解き、関内・関外のエリアを広域に捉えながら“翠点”となり得る地点が見えてきていると感じます。

ただ前回同様に先生からのご指摘にあったように、「部分と全体」「ソフトとハード」の視点を自由に行き来することが今後の鍵となります。スケール感を意識しながら、思考やイメージを図面・模型へ展開するプロセスを丁寧に進めていきましょう。

また図面や模型を扱う際にスケール感を意識して手を動かす習慣を身につけてください。そして地球やコミュニティが抱える課題に背を向けず、「今ここで自分に何ができるか」を問い続ける姿勢を大切にしてください。皆さんの真摯な取り組みと前進する姿勢を心から期待しています。

来週は実際に設計する敷地を定め、個人のテーマを具体的に落とし込む段階に進みます。選択した敷地を中心に、より有意義な時間を過ごしてほしいと思います。

TA:勝又小太朗

<トラック4>

担当:板坂留五 TA:荻尾明日海

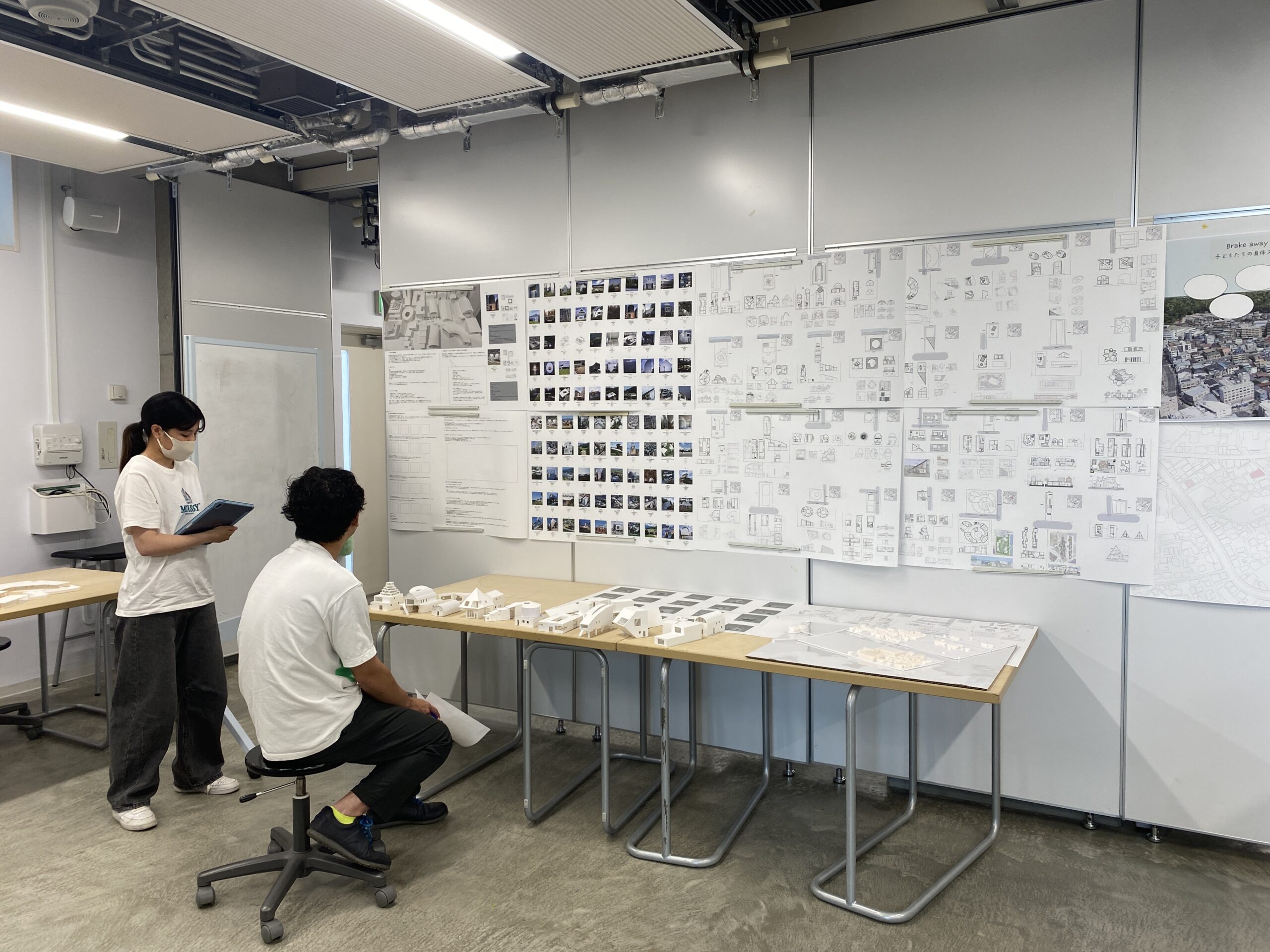

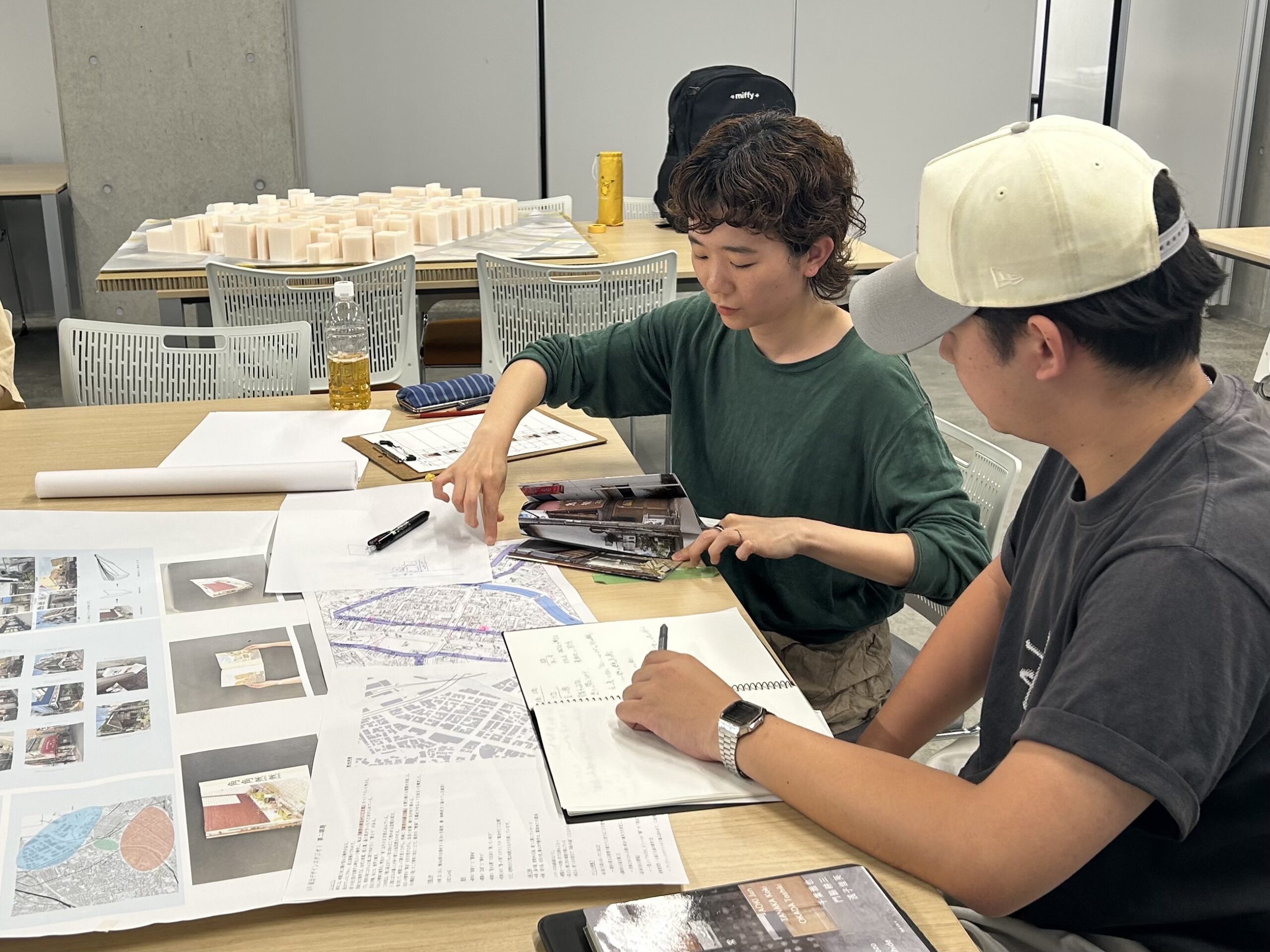

本日も第二課題のエスキスです。前回同様に全員で机を囲んで授業が行われ、各自先生とのエスキスや自分の作業に集中していました。

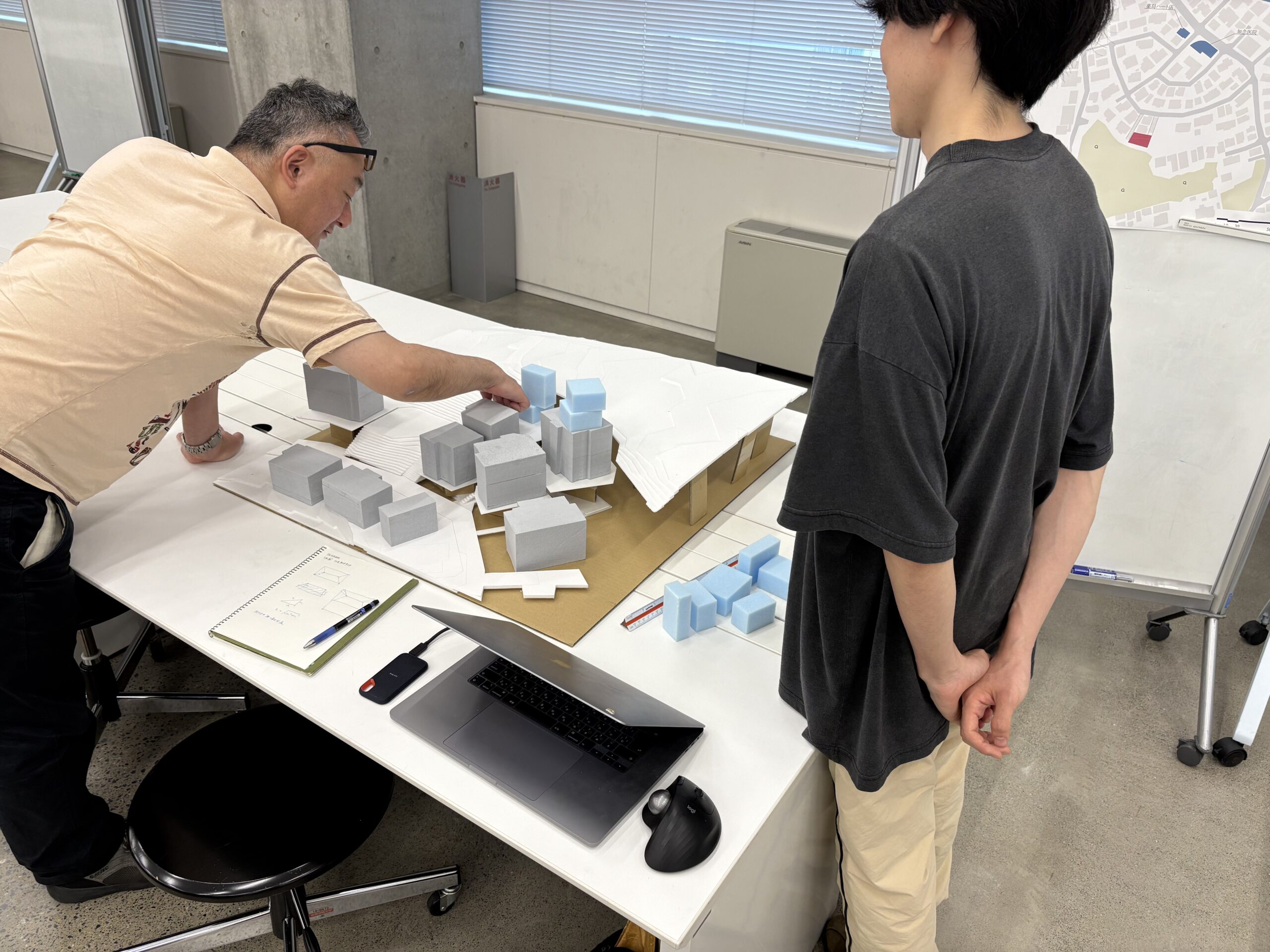

スタディ模型を持参する人や地図に描き込みをしている人が増えましたが、まだ肝心な自分の提案部分が薄い印象でした。設計を進めるうえで、目的がはっきりしていなくても、仮説を立てながら手を動かしてみることも大切です。次回は、言葉だけで説明するというよりもかたちをビジュアル化し、議論ができると良いと思います。

また、選定した場所に対する理解を深めてきてほしい、と多くの学生が言われていた印象でした。今回敷地模型を作ってきた人が多くいましたが、俯瞰して見てみることで、実際に街中を歩いた時のアイレベルでの観察では得られなかった気づきがあるかもしれません。もちろん、設計に入ってからも現地のリサーチに出向くことは重要です。設計の提案を踏まえた新たな視点で、その場所に誰がいるのか、どのように使われているのかなど、今一度よく観察してみてください。設計の密度を上げるために必要な要素・情報を獲得することで、提案への説得力も増します。

授業の最後に板坂先生から、最終提出までの今後のエスキススケジュールを伝えていただきました。今回のエスキスで、大体のスケール感が決まったり、先生から的確なアドバイスをいただいたりと、確実に前に進んだと思います。各自指摘されたことに対して修正や深くまでの追及を繰り返しながら、計画的に作業を進めていきましょう。

TA:荻尾

<トラック5>

担当:玉田誠、中津秀之 TA:南部

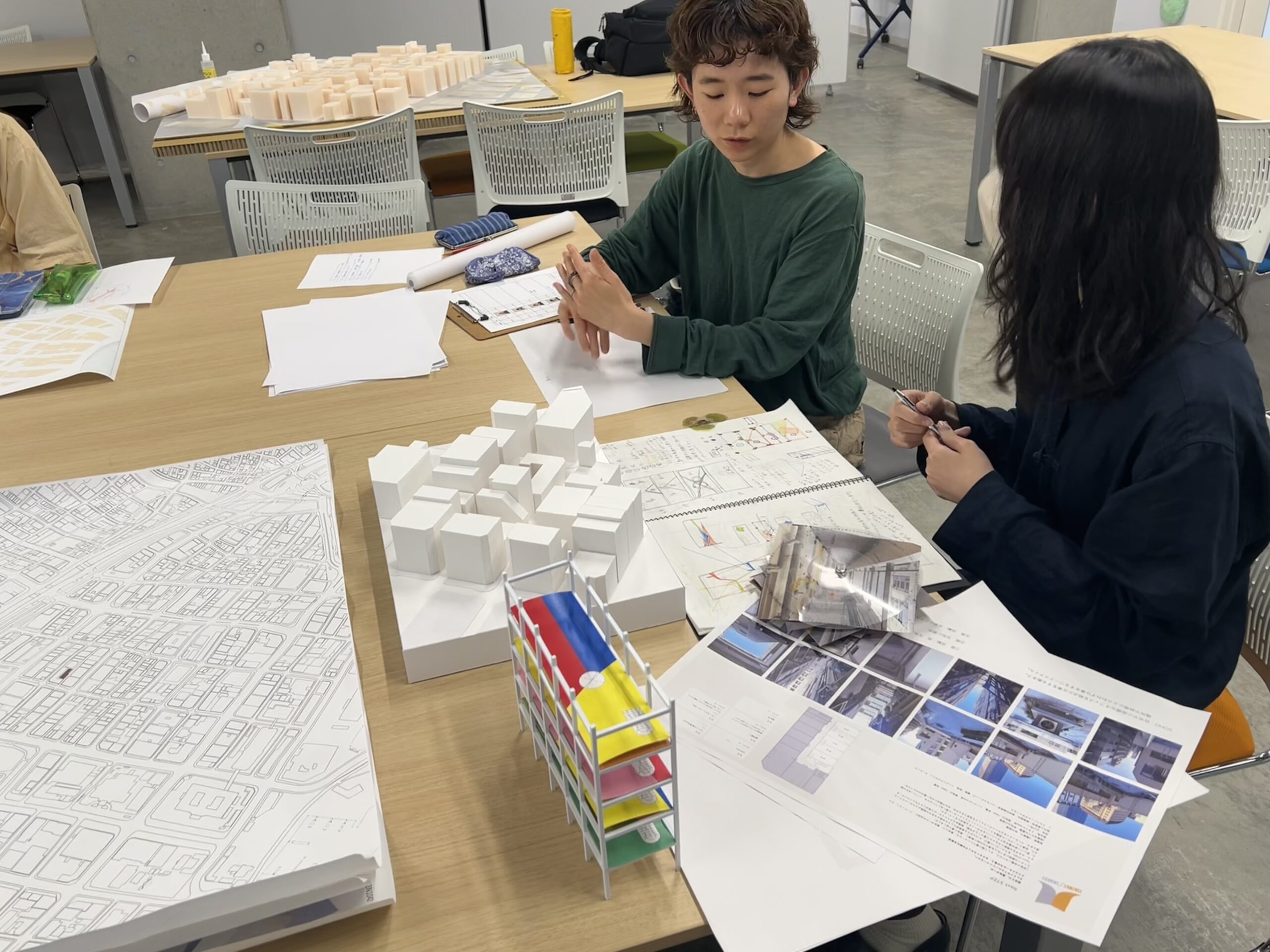

トラック5では「単位」をテーマにそれぞれが考えてきた設計案のエスキスを行いました。

今回のエスキスでは前回先生からアドバイスをいただいた「やってみる」ことを意識して進めてきた学生が多く見受けられました。しかし自分がやりたいことが明確になってきている一方で、それを言葉だけで説明する学生も見受けられました。言葉だけではなく、スケッチやダイアグラム、模型があると聞き手にも空間のイメージを伝えやすく、先生からのアドバイスも多くいただけます。また、自分自身も頭の中にある考えや情報を整理できるので積極的に手を動かしていきましょう。

トラック5の学生の中には「学び」を単位とし、日本の教育システムに疑問を持ったことから、新しい教育を提案している学生。「余白」を単位とし、関内エリアにある余白を見つけ、新しい空間の提案をしている学生など面白いテーマがたくさんあります。

引き続き、楽しみながら設計を進めていきましょう。

TA:南部