担当:中津秀之

専任教員:柳澤潤、黒田泰介、古賀紀江、粕谷淳司

非常勤講師:高橋堅、岡路明良、玉田誠、納谷学、板坂留五

助手:Yap Minwei

TA:荻尾明日海(M2)、勝又小太郎(M2)、石垣仁(M1)、伊藤希(M1)、南部紗良(M1)

2025.07.14(月)「総合デザインスタジオ」の第13回目が行われました。

この授業は、履修者全員が5つのトラックに分かれて行われる演習授業です。各トラックに数人の教員が付き、それぞれ異なったテーマの課題が出題されます。

下記、各トラックの授業の様子です。

<トラック1>

担当:高橋 堅 TA:石垣 仁

本日7/14は第2課題最終エスキスを行いました。トラック1では第1課題で作成してきたライフスタイル、敷地候補、選定敷地の周辺リサーチを毎週ブラッシュアップしていき、その場所での生活の解像度をあげ、ストーリーを明確化して計画します。

学生は敷地の両端に階段があり、プログラムは住宅兼アトリエ兼カフェ想定です。住宅のエントランスになるプライベート階段と、裏手にある国分寺崖線に引き込むような軸線が存在する階段があり、後者の階段にアトリエとカフェを設置し集客を見込めるプランでとても魅力的です。

このようなプログラムの元、ライフスタイルを絡めて婚約者や子供、ペットとの過ごし方から、20年後にはどのような使い方をするのかを考えつつ、裏手の崖線にある植栽がどのように四季を彩るのかなどポテンシャルをかなり秘めている中でまとめ上げるのはとても難しいですが、自分で調べたリサーチから設計を信じて、来週の最終講評会に挑んでほしいです。ラストスパート体調に気をつけて頑張ってください。期待しています。

TA:石垣 仁

<トラック2>

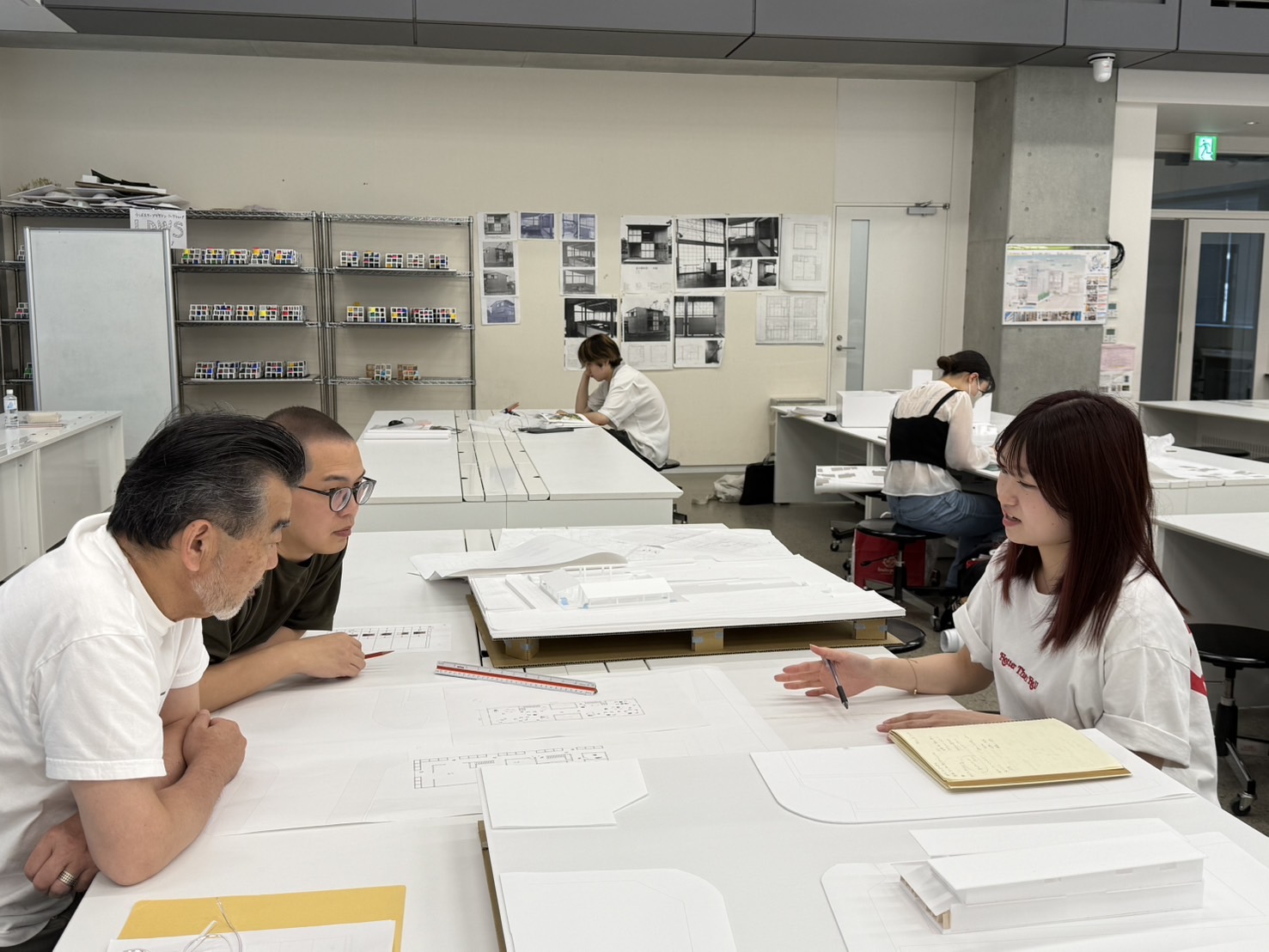

担当:納谷学、ヤップ・ミンウェイ TA:伊藤希

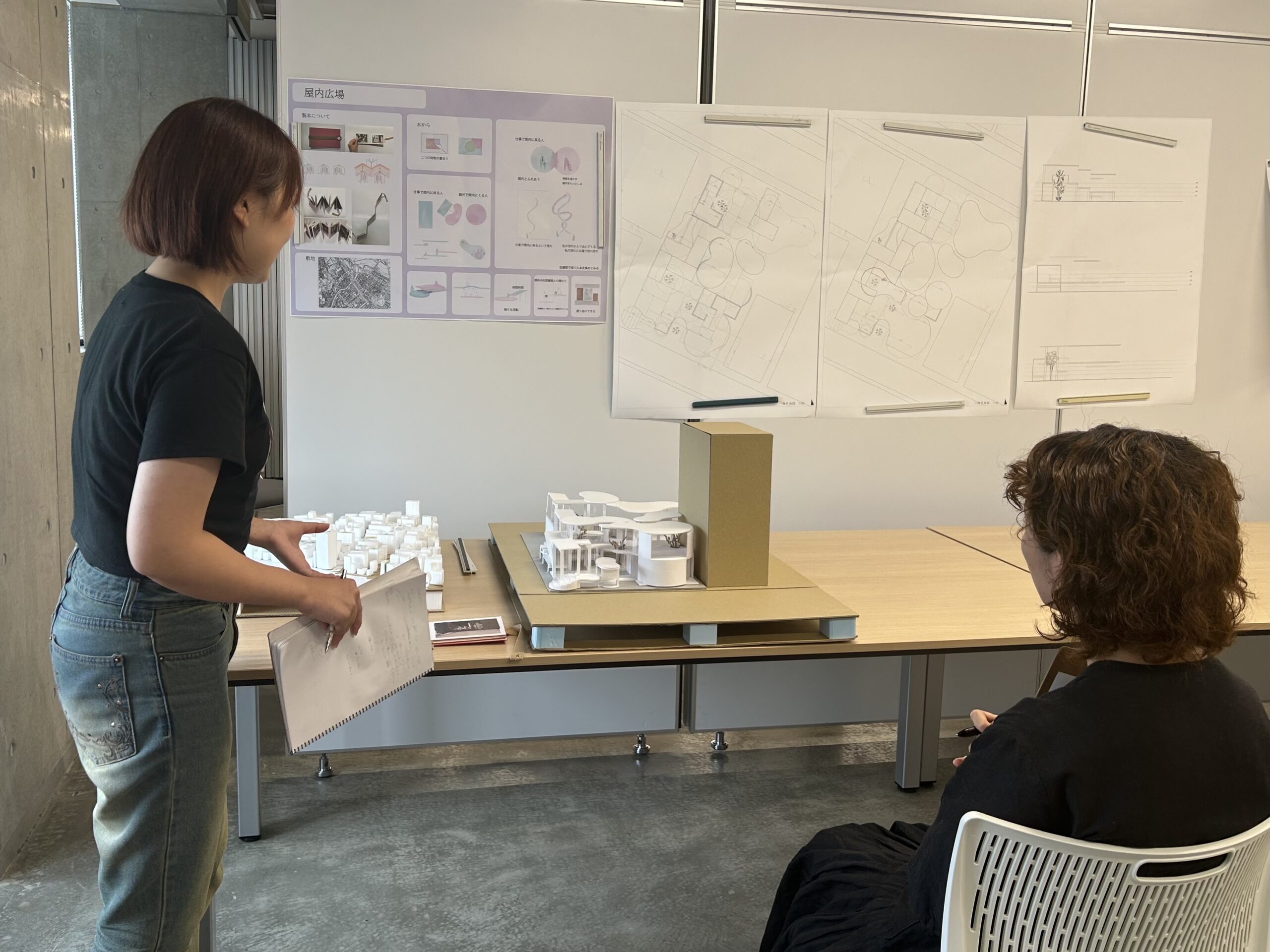

本日は、第2課題のトラック内講評を行いました。先週まで、先生方と設計のエスキスを進めてきました。プログラムや自分がやりたいことが明確な学生もいれば、何をしたら良いのか分からず具体的なイメージが掴めていない学生など進捗は学生により様々でしたが、直実に少しずつですが進んでいると感じます。

トラック内講評では、今までにやってきたリサーチを踏まえて第2課題の自分の設計をメインに1人ずつプレゼンテーションを行いました。エスキスでは図面の数が少ないように感じましたが講評では、平面図だけではなく断面図なども見られました。

プレゼンテーションは、今までにやってきたことや自分の提案を初めて聞く人にも分かるように伝えることが大切です。プレゼントボードを見て、相手に空間のイメージや設計で魅力的なところ、プランで自分が1番見せたいところが伝わるようにレイアウトすることで、自分の考えが相手に伝わります。言葉だけではなく、パースを描いて内観や外観のイメージを伝えたり、アイレベルで描くことで図面とは違った見え方になります。模型で形のイメージを伝えるだけではなく、全体で1つの作品になるように図面に着彩をしたり、直接書き込んで自分の作品がより魅力的に伝わるように表現力を上げていきましょう。プレゼンボードのレイアウト次第で、プレゼンテーションの流れも変わり聞いている相手だけではなく、自分も話しやすくなります。

来週は最終提出です。第1課題の「まちを診る」課題から続き、第2課題では「まちを治す」と題して設計課題に取り組んできました。エスキスでは、自分のイメージを具体的に表現することが難しかったり、まちの病を建築で対処することに苦戦していたと感じます。中々思うように進まなかった学生も多いと思いますが、最終提出まで残り1週間です。今まで自分がやってきたことを積み重ねて、自分の考えが相手に伝わるように表現していきましょう。最後まで応援しています!頑張ってください!

TA:伊藤希

<トラック3>

担当教員:岡路明良、粕谷淳司 T A:勝又小太朗

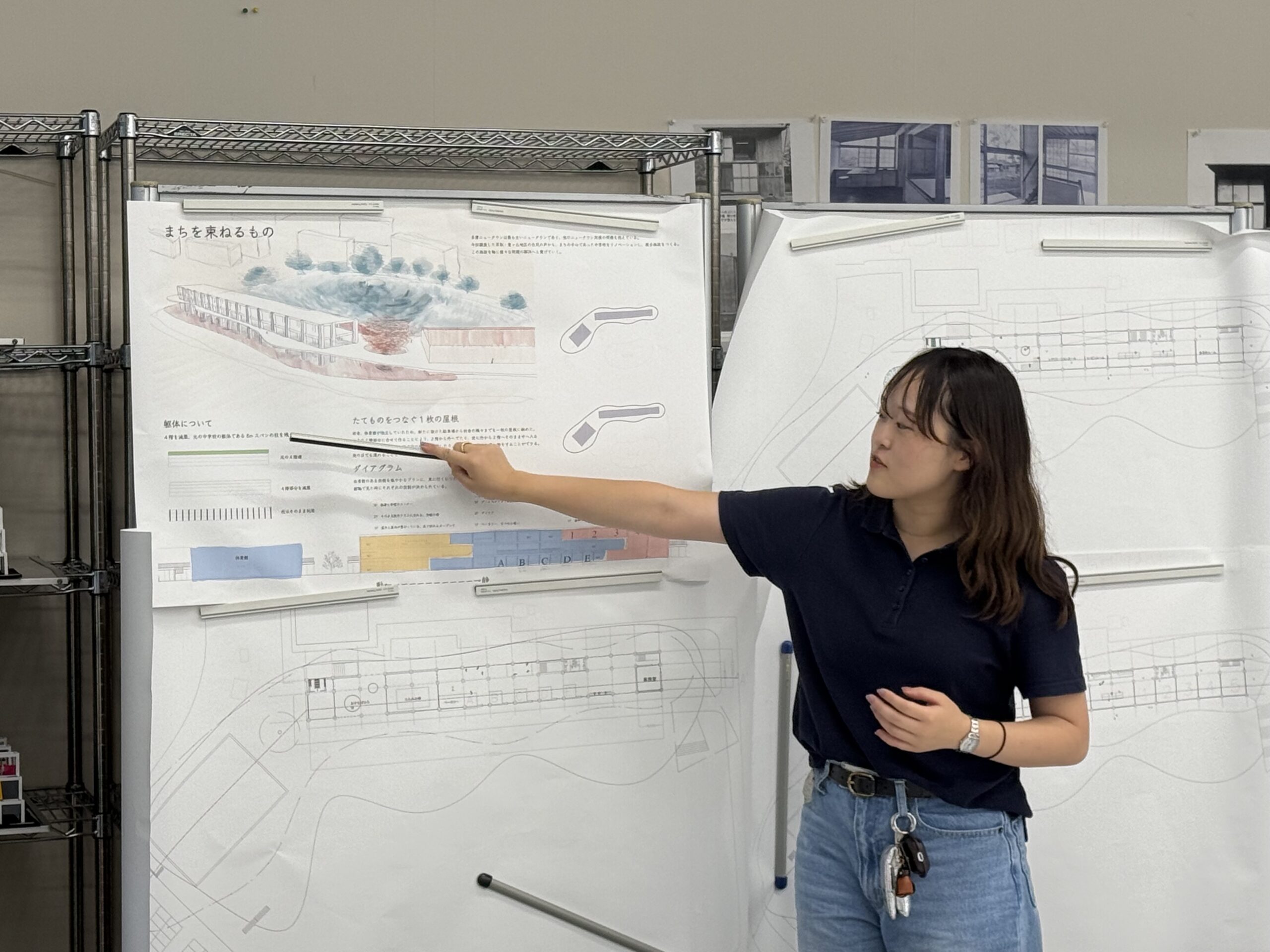

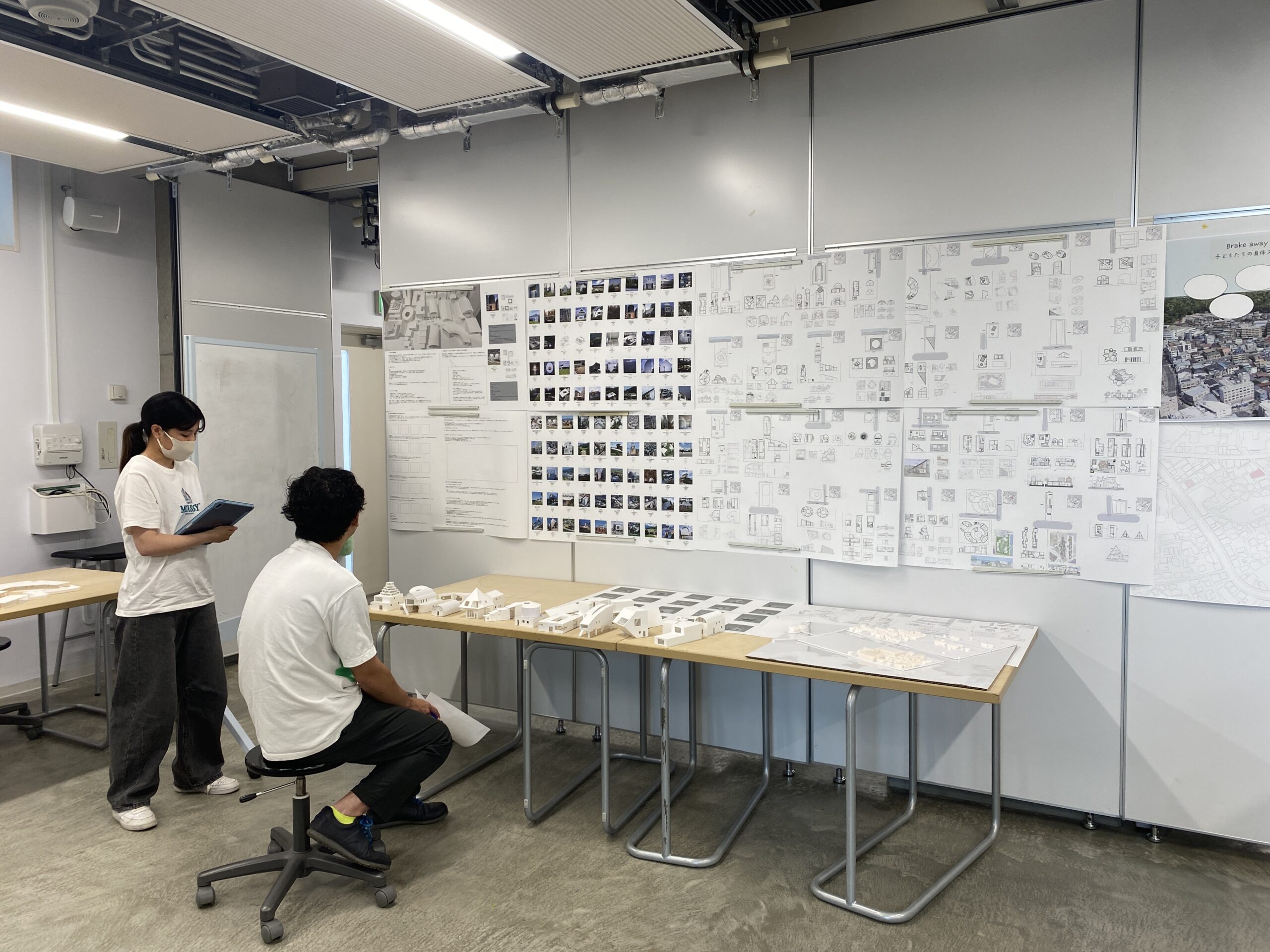

2025年7月14日(月)第13週目となる本日の授業は、トラック内講評会を行いました。

先週は初期アイデアの共有から、手描きスケッチや模型づくりを通じて“自分が伝えたいこと”を模索する時間がありましたが、今週はそれを踏まえて、さらにプレゼンとして磨く段階に進みました。トラック内講評会では、学生それぞれが設計コンセプト、模型の表現手法、図面の見せ方を実際に発表し、来週の最終公表に向けて内容と伝え方をじっくり見直しました。

講評の中で、特に印象的だったのは、多くの発表に共通して「自分がこの課題で何を訴えたいのか」というメッセージが、まだ十分に表現されていないという点でした。前回も、コンセプトの言葉化が鍵だと話しましたが、今回はさらに「その意図が誰にどう伝わるか」を実際のプレゼンから検証する段階へ進みました。

そこで今回の講評では、「冒頭で主張を言葉にして提示する」「模型や図面とナレーションを連動させ、意図が一貫して伝わるよう立ち位置を整える」「資料の構成を『問い→仮説→検証→結論』の流れに再整理する」といった具体的アドバイスが多く共有されました。前回から続く“メッセージの明確化”に加えて、“伝える工夫”が求められた格好です。

来週の最終公表に向けては、これらのフィードバックを存分に活かしながら、「誰に」「何を」「なぜ届けたいのか」を深く自覚してほしいと思っています。模型や図面が美しいだけではなく、その背景や設計者の思いが聞き手に響くような発表へと仕上げていってほしいです。

前回の「アイデア共有+言葉化」に続き、今回はいよいよ“伝え方の強化”フェーズ。来週の公表では、より深く、より響くプレゼンが見られることを楽しみにしています。学生のみなさん、最後の追い込み、頑張りましょう。

勝又

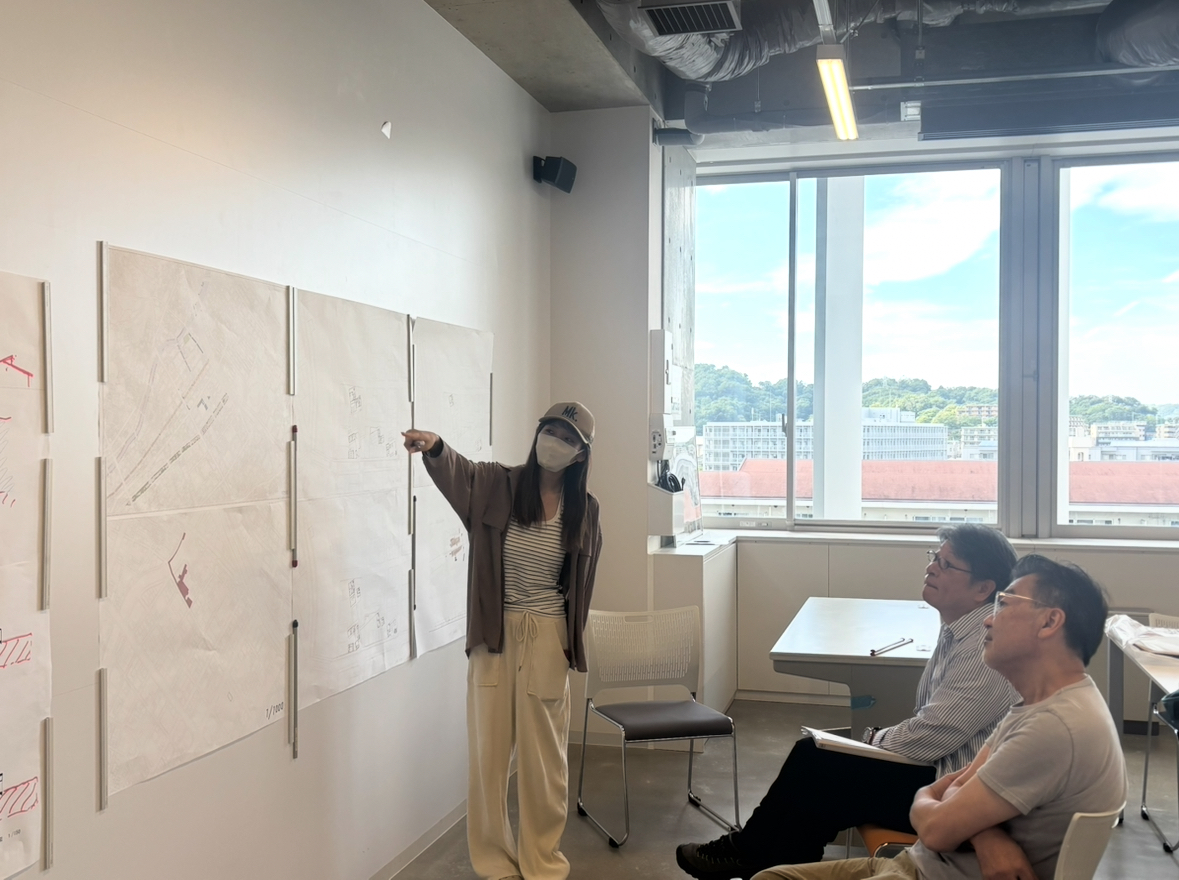

<トラック4>

担当:板坂留五 TA:荻尾明日海

本日は、トラック内講評が行われました。学生たちはシートと模型を並べ、順番に発表しました。

発表に対して先生からは、自分が設計したものが何を生んでいるのか?計画したことによってどのような良いことがあるのか?という質問が多く飛びましたが、それに対してまだ具体的な回答がすぐに出ない学生が多かった印象でした。情報の受け取り手が作品の世界観を想像しやすくするために、各自、図面やパース、ダイアグラムなどのブラッシュアップを進めていきましょう。

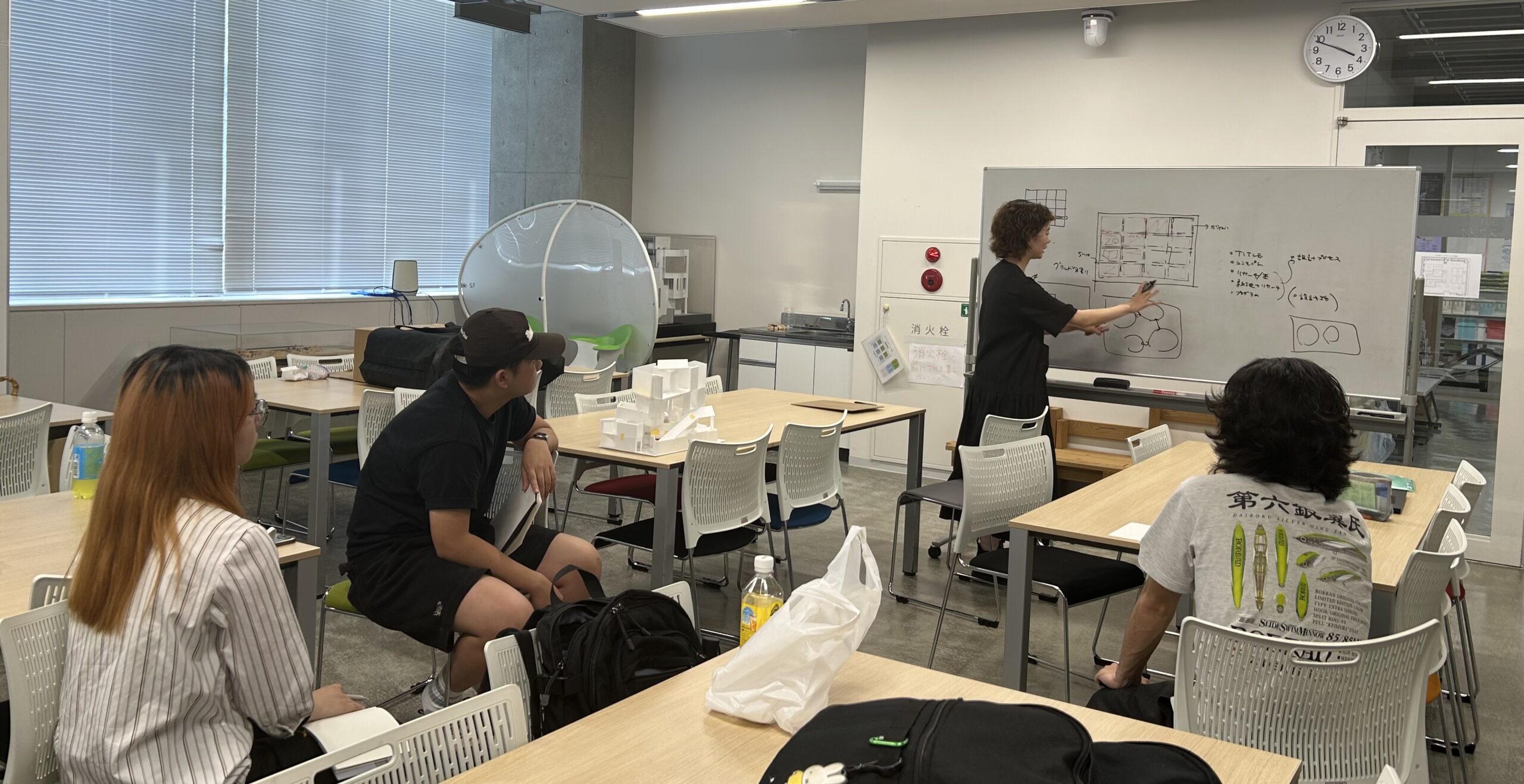

授業の最後に板坂先生から、プレゼンシートのレイアウト方法についてレクチャーをしていただきました。今回の学生たちのプレゼンシートは、伝えたいことは書いてあるけれどそれがきれいにレイアウトされておらず見づらい印象で、非常に勿体ないと感じました。

先生の話の中で出てきた、ガイドや補助線を使用すること、文字の大きさや余白によりメリハリをつけることなどを意識してみてください。

次週はいよいよ最終講評会です。次週はまず模型とプレゼンシートで先生方が講評を行うため、自分の言葉でプレゼンテーションすることができません。そのことを念頭に置きながら、自分が何を考えていてどう形になっているのかを伝えること、作品の見せ方を意識しながら準備を進めていきましょう。また、第1課題で制作したブックレットを持参することも忘れないでください。

次週、それぞれの作品の魅力が存分に伝わってくる提出物が見られることを期待しています。ラストスパート、体調に気をつけて頑張ってください!

TA:荻尾

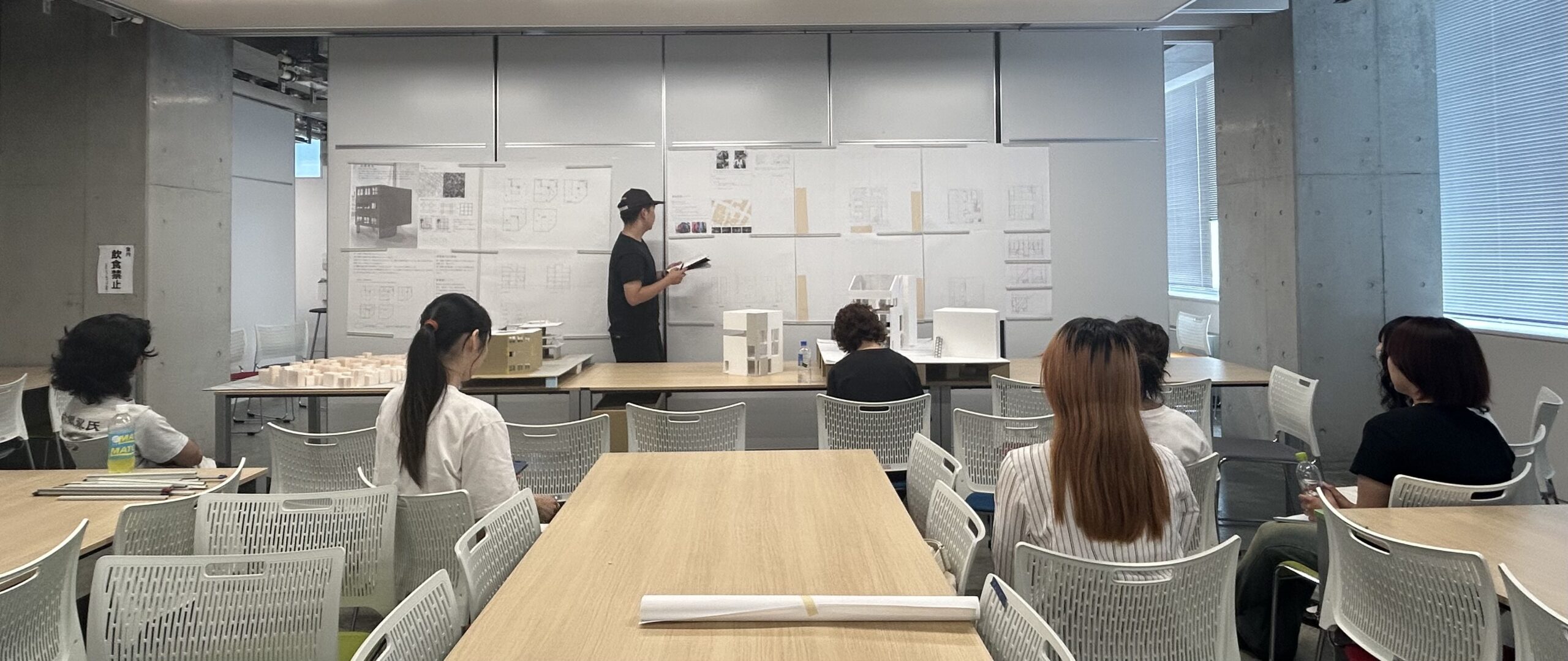

<トラック5>

担当:玉田誠、中津秀之 TA:南部

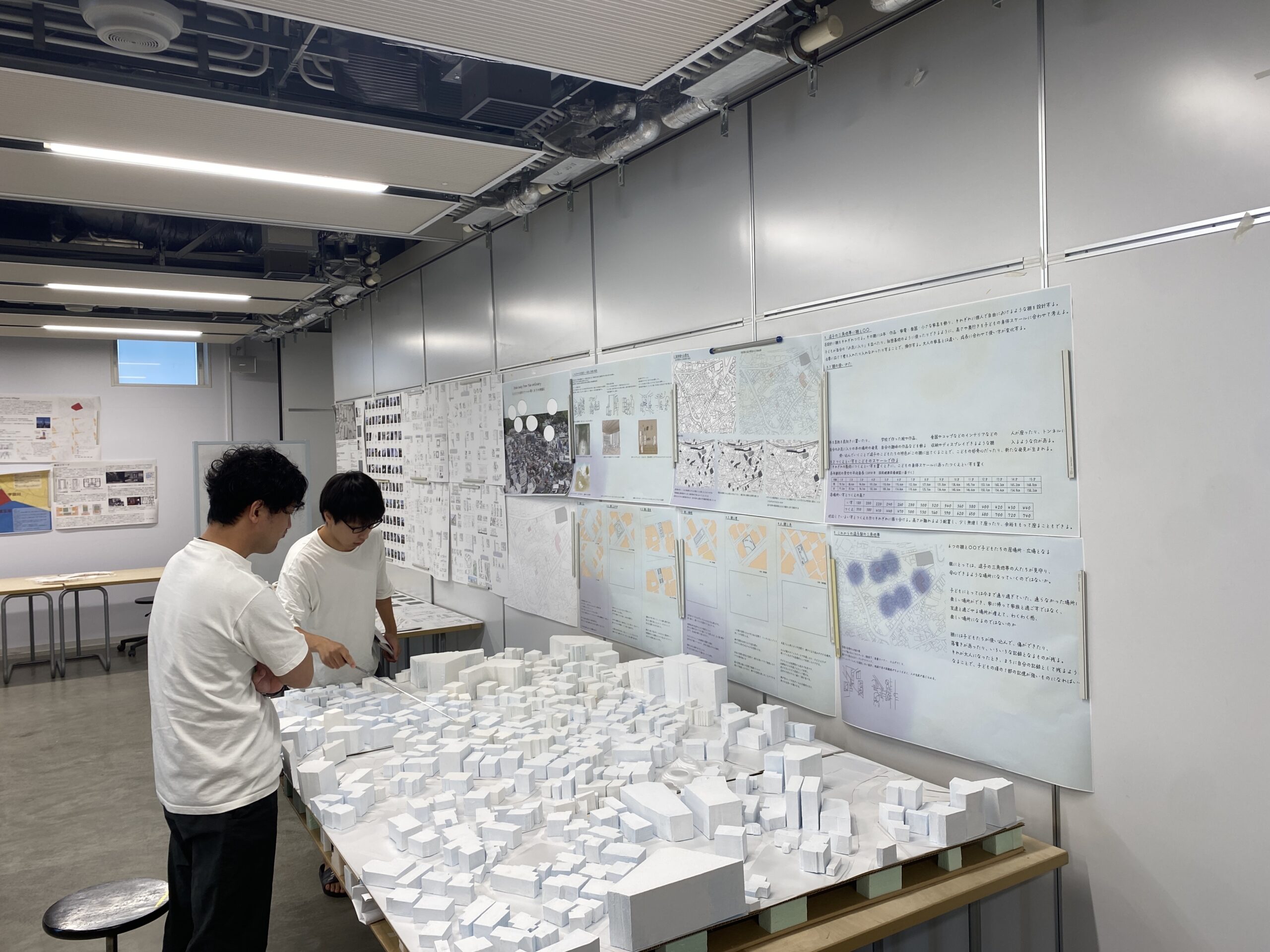

本日はトラック内講評が行われました。各自準備してきたコンセプトボードと模型でプレゼンテーションを行った後、玉田先生からアドバイスをいただきました。

どの学生もグループ内講評に向けて作業を進めてきたと思いますが完成に近づいている学生は数名だった印象があります。最終講評で他の先生からも講評やコメントをもらうためにも残最終提出まで残り1週間、頑張っていきましょう。

玉田先生からパネルで説明ができるように、とアドバイスをいただきました。最終提出では先生方にプレゼンボードを見てもらいコメントをいただきます。惹きつけるような表紙、理解しやすいダイアグラムや説明文などを使って工夫をしましょう。また、周辺との関りや影響など建物の周りまで視野に入れたプレゼンが少なかった印象だったので、周辺環境についての説明もできるよう、準備してください。

決められた時間内に発表ができるよう練習もしておくといいと思います。時間内に最後まで伝えられるような時間配分で構成を組んでみてください。

総合デザインスタジオの講義も残り1週間となりました。辛いこともあると思いますが、計画性を持って最終日まで頑張っていきましょう!

TA:南部