担当:中津秀之

専任教員:柳澤潤、黒田泰介、古賀紀江、粕谷淳司

非常勤講師:高橋堅、岡路明良、玉田誠、納谷学、板坂留五

助手:Yap Minwei

TA:荻尾明日海(M2)、勝又小太郎(M2)、石垣仁(M1)、伊藤希(M1)、南部紗良(M1)

2025.07.07(月)「総合デザインスタジオ」の第12回目が行われました。

この授業は、履修者全員が5つのトラックに分かれて行われる演習授業です。各トラックに数人の教員が付き、それぞれ異なったテーマの課題が出題されます。

下記、各トラックの授業の様子です。

<トラック2>

担当:納谷学、ヤップ・ミンウェイ TA:伊藤希

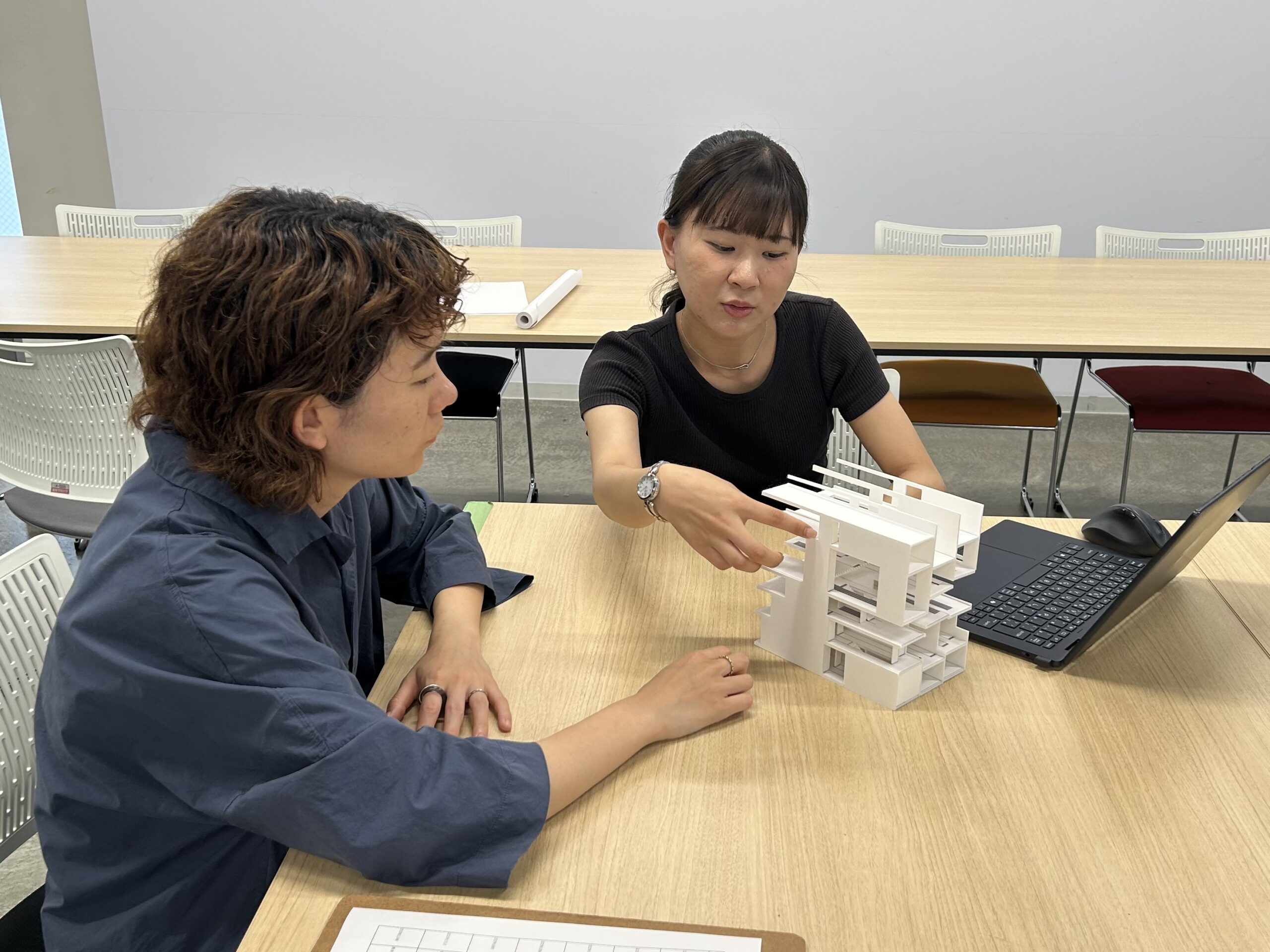

前回に引き続き、第2課題の個人エスキスを行いました。次回はトラック内講評のため、先生方と建物のデザインやプログラムの話をしたり、具体的な設計のエスキスを行うのは最後になります。先週のエスキスでは、手があまり動かなかった学生や思うように考えが形に出来なかった学生もいましたが、今回のエスキスでは、模型と図面をしっかり持って来ている学生が多くいたので着実に進んでいると感じました。

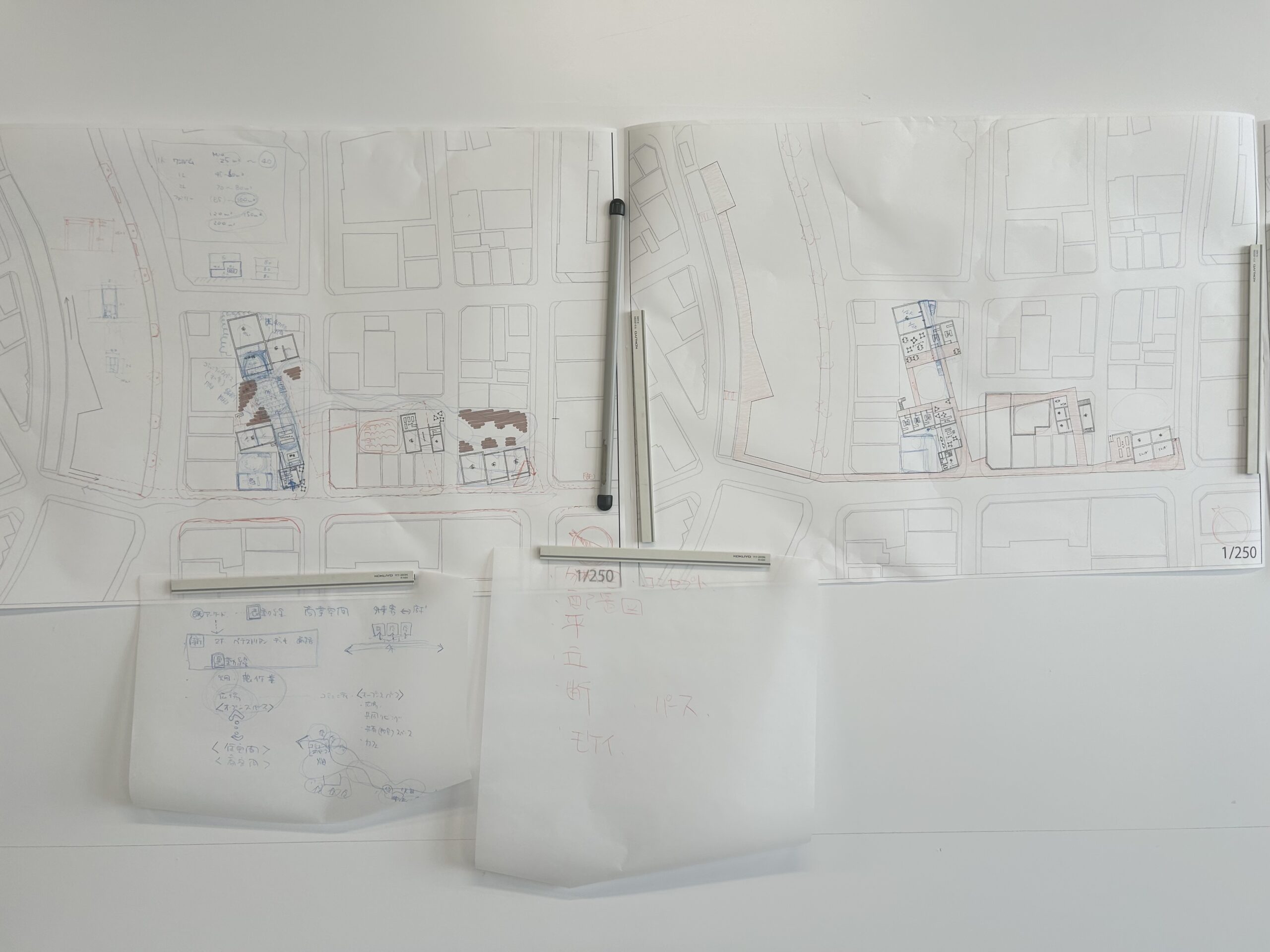

図面のスケールも上がり、エスキスを始めた頃よりもプログラムが具体的に見えてきました。自分の想像するイメージを形にすることは難しいですが、図面に書き込むことで空間構成や平面の繋がりが分かりやすくなります。トレーシングペーパーに自分の考えを簡単なイラストや言葉で書いている学生が多くいました。正確に図面を書いて形にすることも大事ですが、率直に思ったことや考えたことをメモすることで、エスキスを進める時のヒントになったりデザインに活かせると思います。

平面図は、ほとんどの学生が書いていましたが断面図を書いている学生が少ないと感じました。平面的な繋がりは出来ていますが、縦の繋がりがまだ見えていないので、断面からも建物の内部や外部との関係、空間の広さや幅を見てみましょう。

自分が設計した建物と敷地の関係も大切です。今回の課題は「まちを診る」から始まって、見つけたまちの病に対して、どのようにまちを良くしていくのか建築で対処していきます。もう1度、自分が選定した敷地の特徴や周辺環境、リサーチを振り返って、自分の設計した建物が、敷地にあることでどのようにまちが変化していくのかイメージしてみましょう。

次回は、トラック内講評です。今までのエスキスを通して、まちの良いところや悪いところを踏まえ、自分のイメージを形にしていきましょう。皆さんの設計を楽しみにしています。頑張ってください。

TA:伊藤希

<トラック3>

担当教員:岡路明良 TA:勝又小太朗

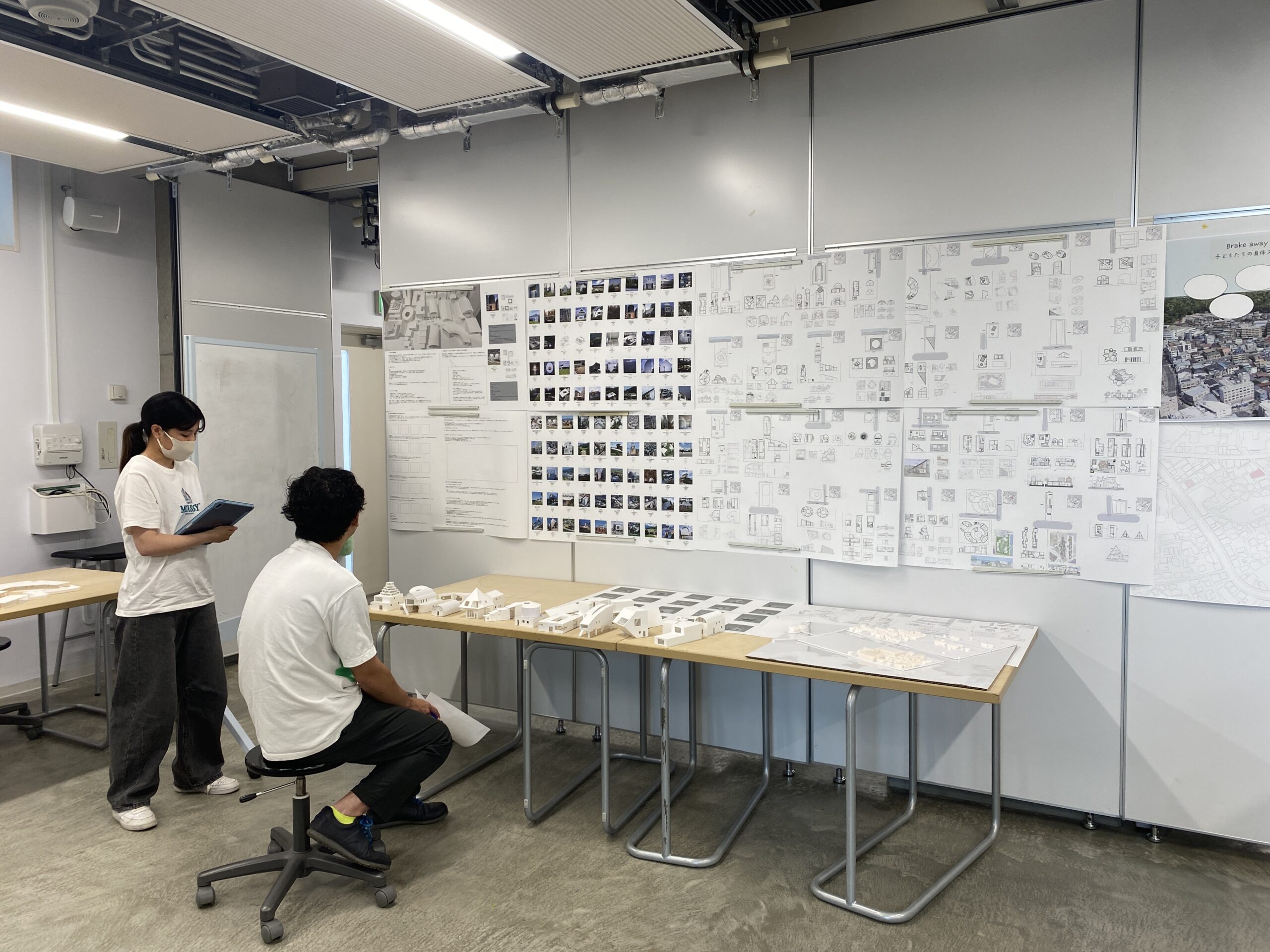

本日は、第2課題最後のエスキスが行われました。学生たちは壁に図面を広げて先生とエスキスを行い、最終的なプランの見直しや検討事項について議論していました。自分の言葉で今悩んでいることを説明し、解消した上で進めていきたいという意欲的な姿勢が見られました。

エスキスでは岡路先生から、図面に既存の石垣や植栽の配置、提案において重要な道など、周辺の様子を記してほしい、と話がありました。自分が対象とした場所の周りの情報を正確に表現することはとても重要で、自分が設計に行き詰まったときにアイデアの助けになることもあれば、その場所を詳しく知らない他者へ伝えやすくもなります。自分の作品を初めて見る人たちにも伝わるように、プレゼンテーションに取り入れる情報量を意識して作業を進めていきましょう。

また、部屋の配置や機能を検討する際には、そこに住む人や過ごす人がどんな人であるかを具体的に想像し、考えることを意識してみてください。「住宅」と一言で言っても、小さな子どもがいるのか、高齢者が一人で住んでいるのかなど、それだけで大きな違いです。建築を使う対象は誰なのかをまず想像することで、設計へのヒントが見えてくるかもしれません。

次回はトラック内講評です。今回のエスキスで指摘されたことを受けて提案を練り直しながら、計画的に作業を進めていきましょう!

TA:荻尾

<トラック4>

担当:板坂留五 TA:荻尾明日海

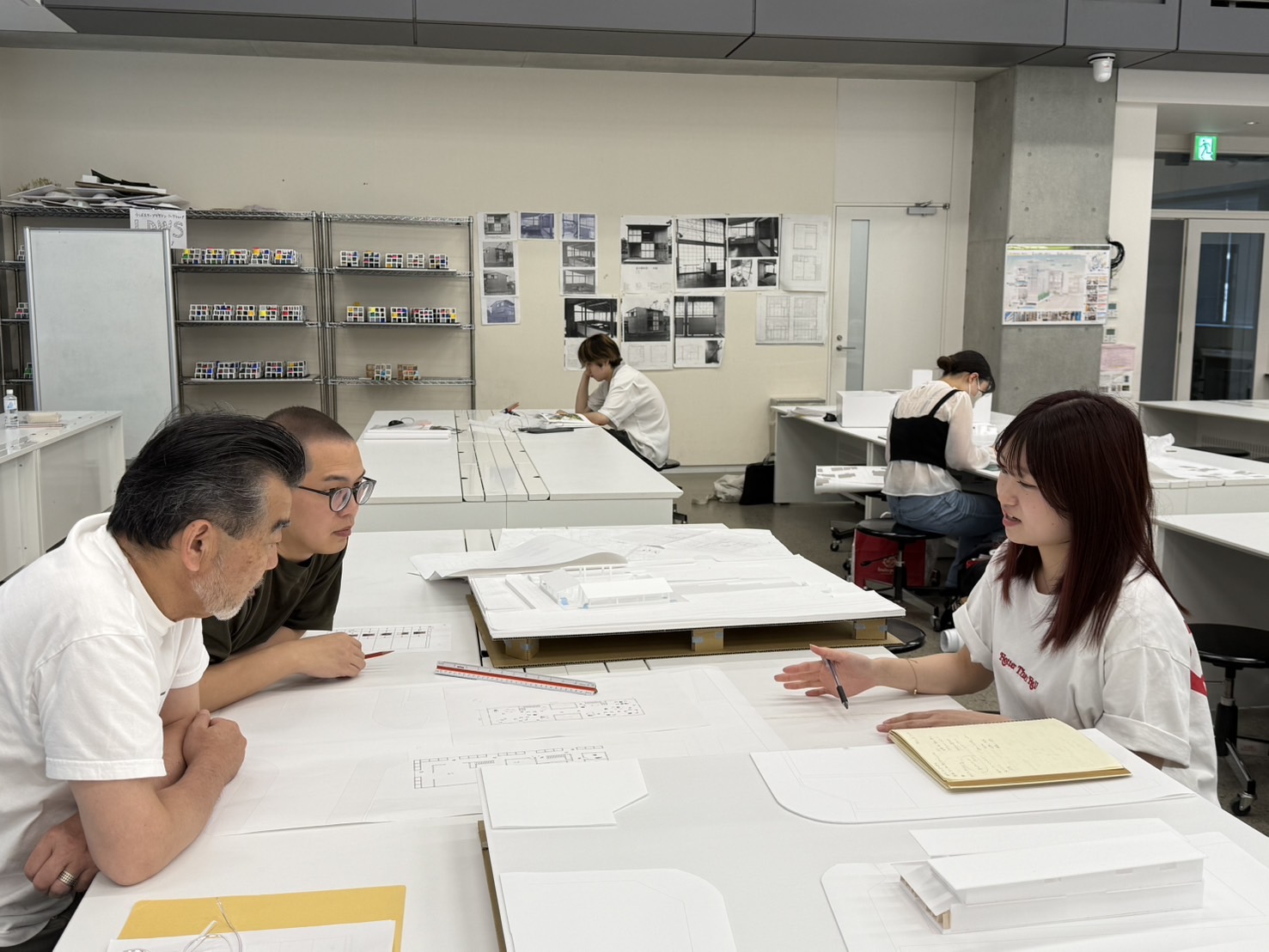

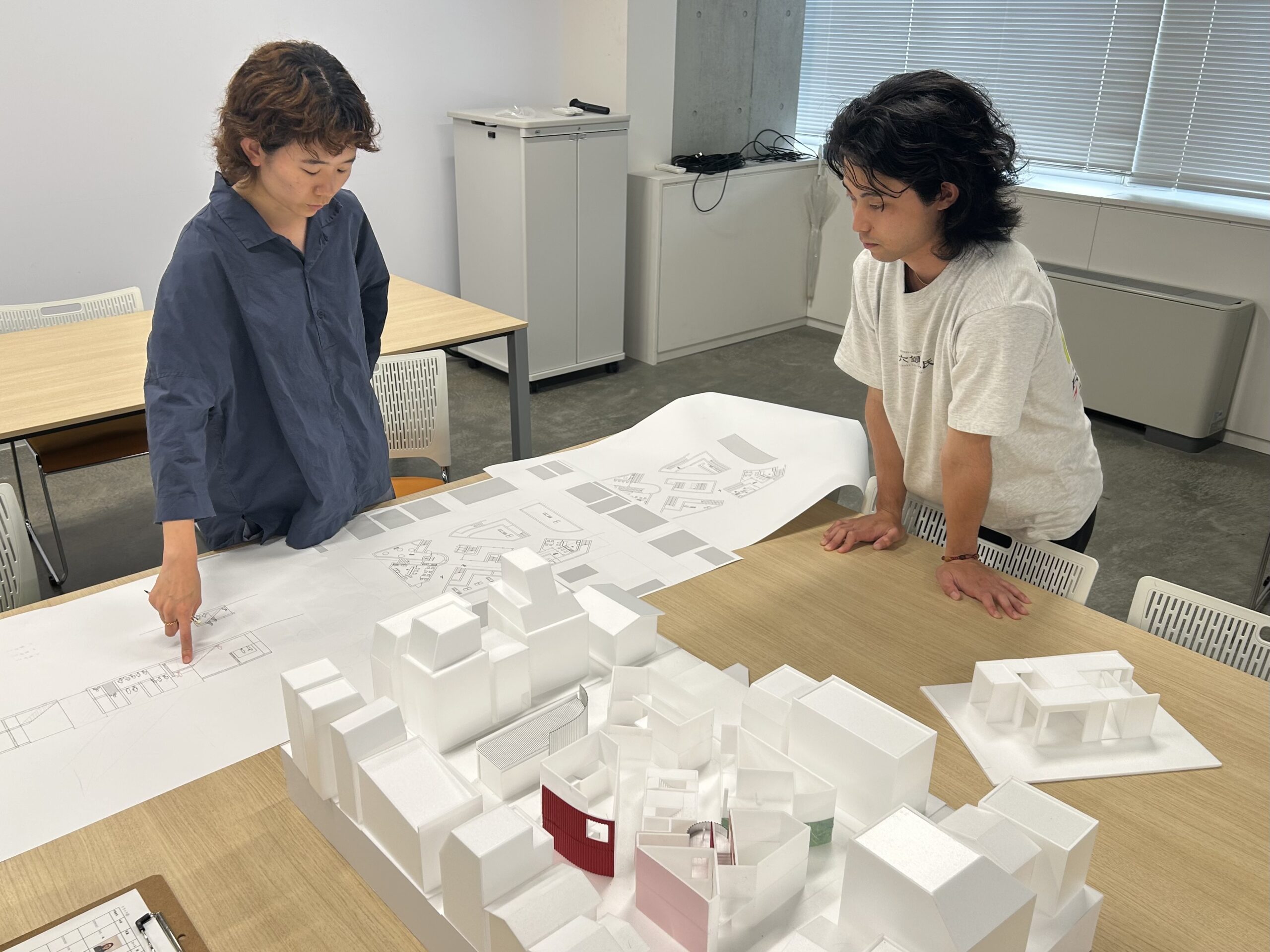

本日は、第2課題最後のエスキスが行われました。学生たちは前回からの一週間で提案をしっかり詰めてきていて、物量も増えた印象を受けました。エスキスの待ち時間にも、全員がそれぞれの作業を黙々と進めていました。

今回のエスキスでは、設計が終盤に差し掛かっている学生も多く、そういった学生たちは、先生とより良く作品を伝えるための表現方法について具体的に話を進めていました。図面の描き方や模型表現、プレゼンボードに載せるべき情報など、先生と相談しながら各自イメージを膨らませていて、他の人の意見も取り入れるために友達と意見を交わす学生や、TAに進んで相談しに来る学生もおり、とても意欲的な様子が見られました。

一方で、自分の中でその場所での暮らしのイメージができていても、それがまだ図面や模型に表れていないことで見る側が想像できないものが多く、勿体ないように感じました。図面や模型に添景を入れることで、そこで起こるアクティビティを表現してほしいと思います。ただしこの際注意するべきことは、添景はただのにぎやかしではない、ということです。添景を配置する際には人の向きや動作、家具やその他の私物を置く場所や置き方にまで意味を持たせることで、自分がイメージするその場所の様子が伝わりやすくなるはずです。

次回はトラック内講評です。今回のエスキスで、最終提出までにするべきことが見えてきたと思います。ゴールを見据えて、計画的に作業を進めていきましょう!

TA:荻尾

<トラック5>

担当:玉田誠、中津秀之 TA:南部

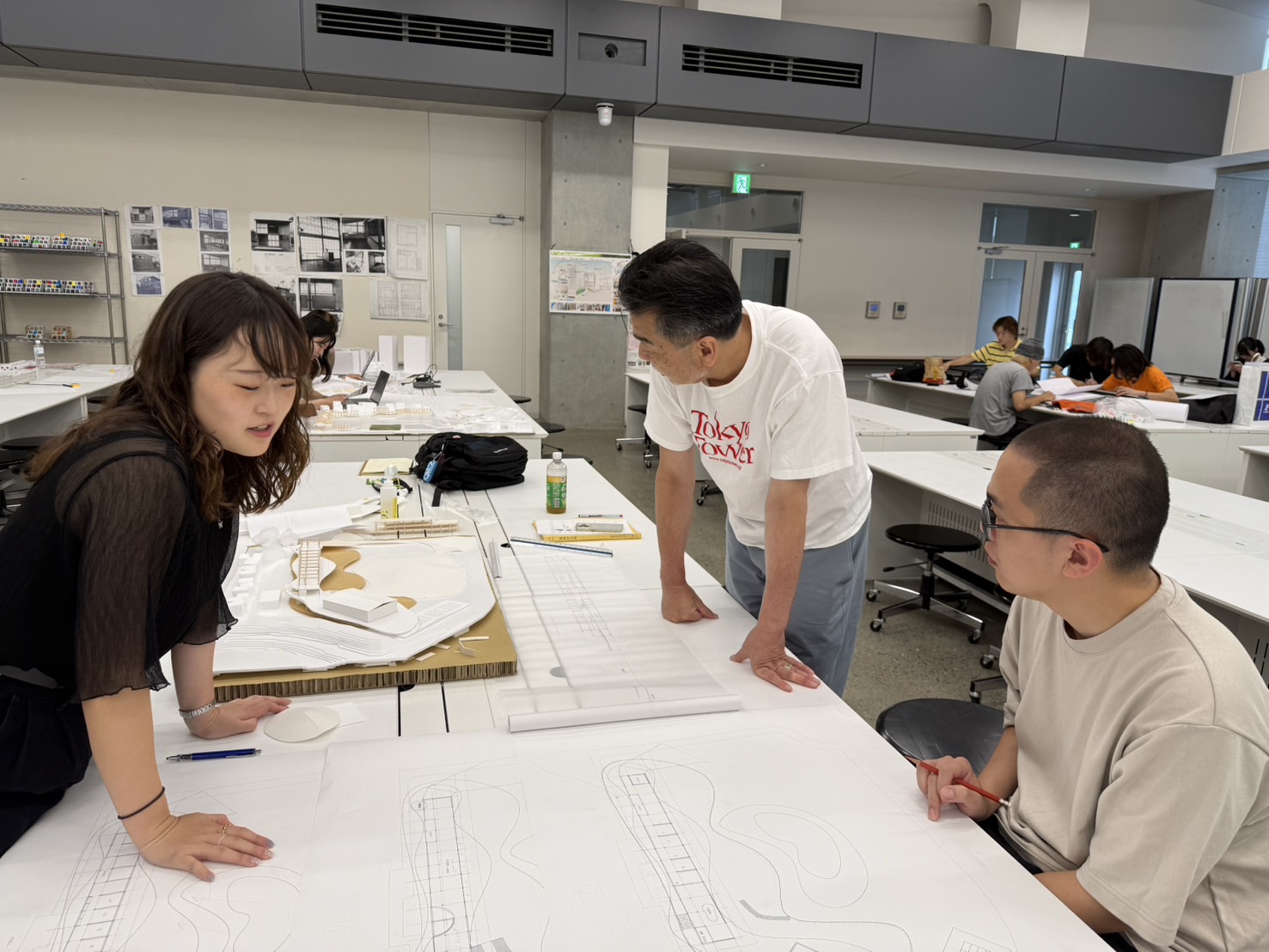

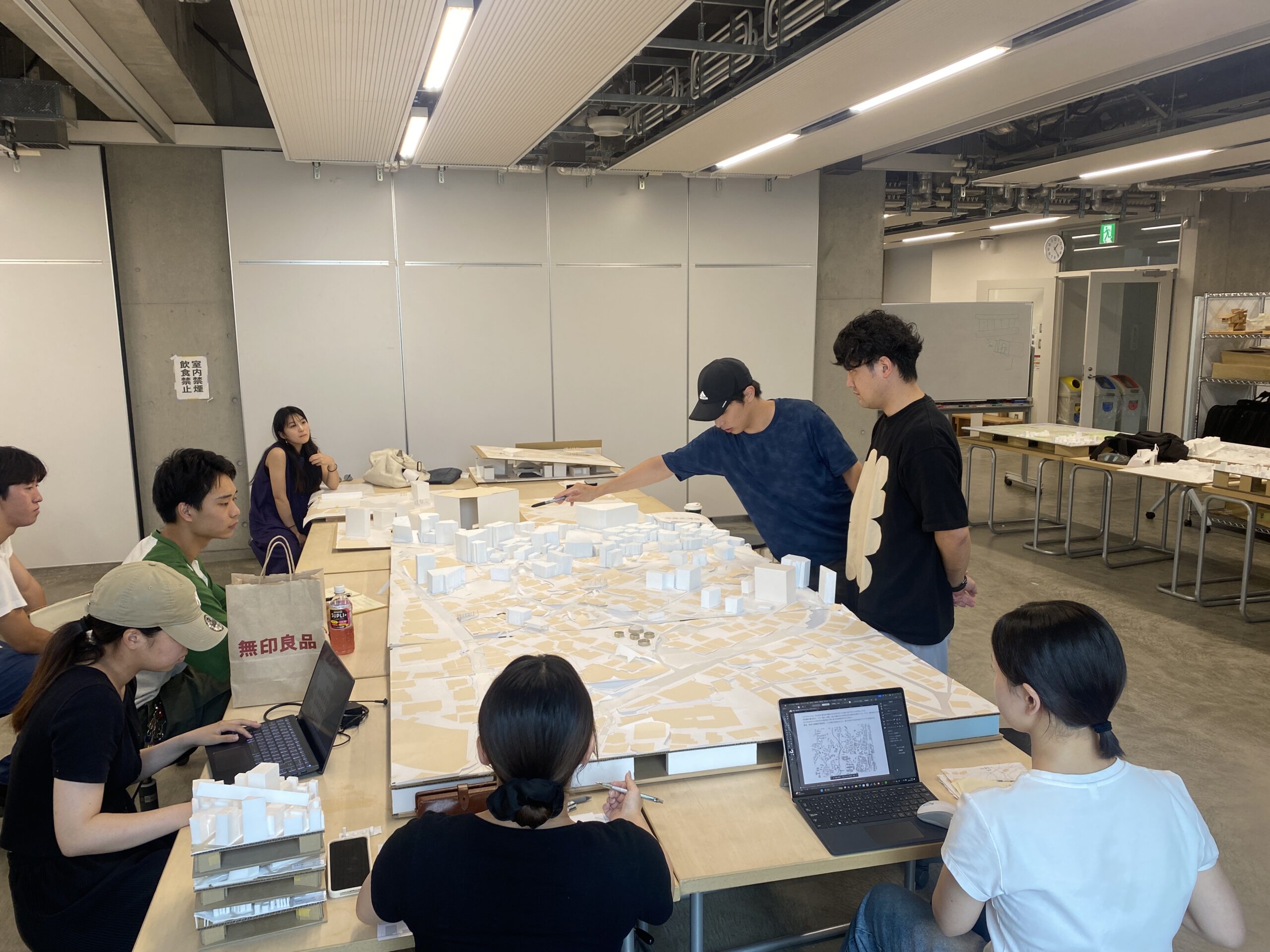

トラック5では引き続きエスキスが行われました。今回は講評前最後のエスキスということもあり、ほとんどの学生が1週間やってきたスタディの成果を持って挑んだ印象でした。

学生の中には毎回のエスキスで自分がスタディをした成果を持ってきて、さらに先生とのエスキスでより深い設計案を目指している学生がいます。その学生はプランだけではなく構造や素材も視野に入れて検討しています。その一方でスタディがあまり進んでいない学生も見受けられました。グループ講評まで残り1週間となりました。設計が進んでいない学生はこの1週間で今まで以上に頑張ってください。

次回はトラック内講評です。決められた時間内に自分が伝えたいことが確実に伝えられるよう、計画性をもって進めていきましょう。また、最初に自分が決めた「単位」と結論を述べることで、何がしたいか、聞き手が発表内容を理解しやすくなります。そのためにも説明の順番とプレゼンボードのレイアウトを分かりやすくまとめましょう。また、5分と決められた発表時間が設けられているので、時間オーバーで最後まで伝えられなかった、を防ぐためにも発表練習もするといいと思います。ラストスパート、頑張っていきましょう。

TA:南部