担当:中津秀之

専任教員:柳澤潤、黒田泰介、古賀紀江、粕谷淳司

非常勤講師:高橋堅、岡路明良、玉田誠、納谷学、板坂留五

助手:Yap Minwei

TA:荻尾明日海(M2)、勝又小太郎(M2)、石垣仁(M1)、伊藤希(M1)、南部紗良(M1)

6月23日(月)「総合デザインスタジオ」の第10回目の授業が行われました。

この授業は、履修者全員が5つのトラックに分かれて行われる演習授業です。各トラックに教員が付き、それぞれ異なったテーマの課題が出題されます。本日は、授業の冒頭で玉田先生から全トラックの学生に向けてレクチャーをしていただきました。

今回は玉田先生の代表作である「ROOF HOUSE」、「CHIGASAKI HOUSE」そして現在計画中の「AMAMI HOTEL PROJECT」の3つのプロジェクトを紹介していただきました。

2世帯、6人が住む「ROOF HOUSE」では大きな屋根の下に3つの棟を分散することで半屋外空間が生まれ、依頼者に合わせた住居の提案でした。また「AMAMI HOTEL PROJECT」では奄美大島の歴史や気候からヒントを得て提案に繋げていました。今回のレクチャーを踏まえ、建物を建てる際、その地域について気候や地域性、歴史を丁寧にリサーチしている印象を受けました。毎回のレクチャーを受け、学生それぞれが感じたこと、学んだことがあると思います。今後の設計課題や卒業設計に活かせるようメモを取りながらヒントを得ていきましょう。

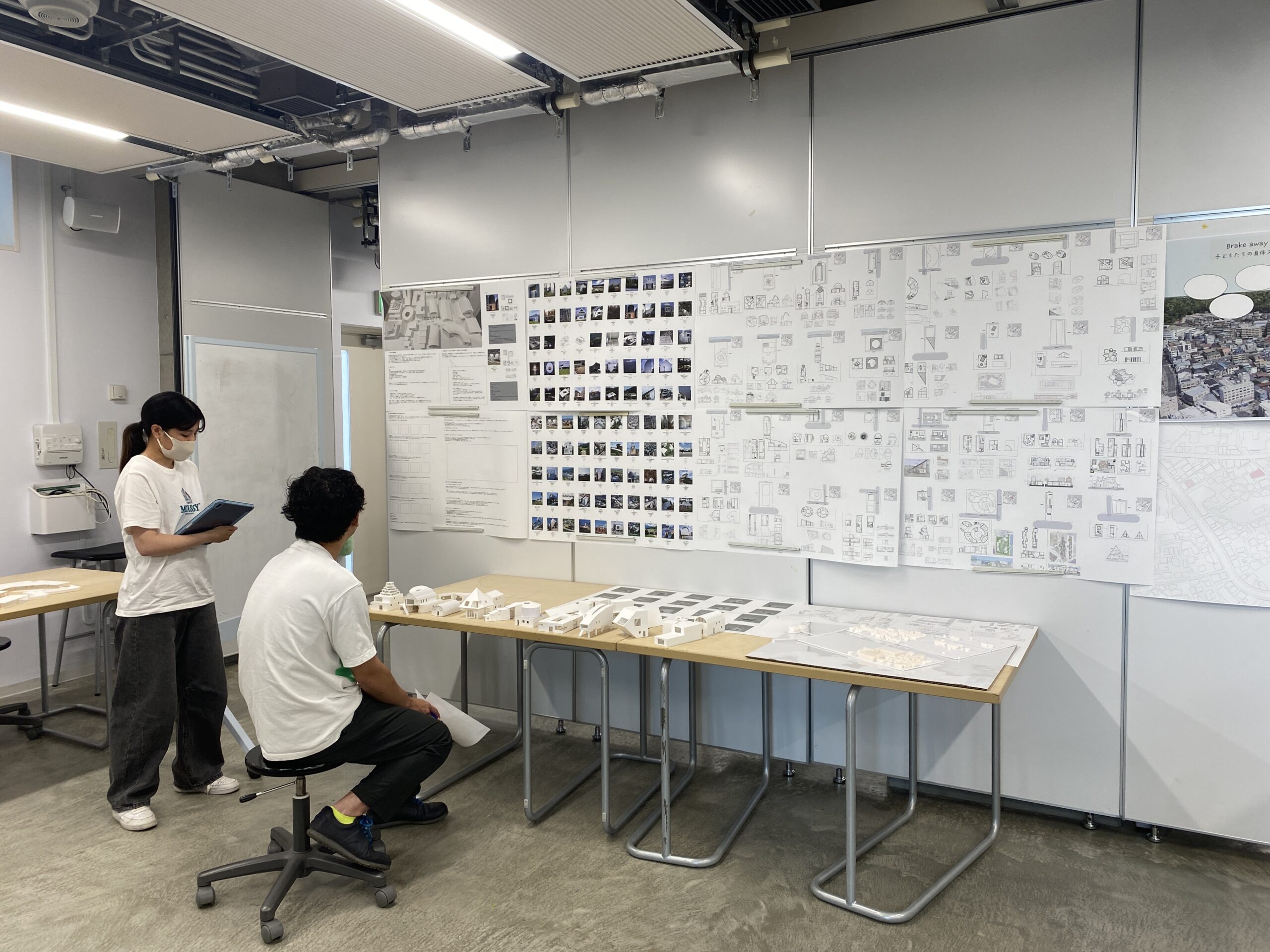

下記、各トラックの様子です。

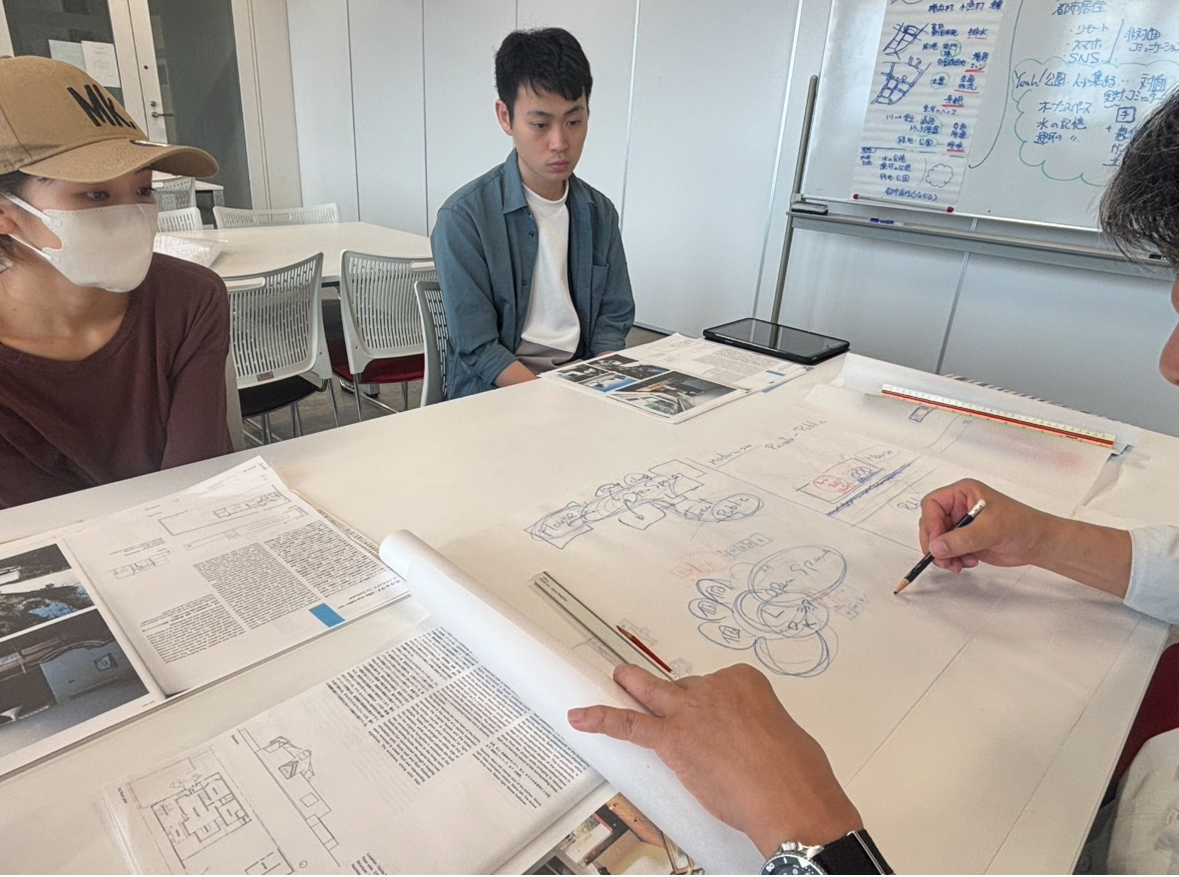

<トラック1>

担当:高橋 堅 TA:石垣 仁

本日6/23は第2課題4回目のエスキスを行いました。トラック1では第1課題で作成してきたライフスタイル、敷地候補、選定敷地の周辺リサーチを毎週ブラッシュアップしていき、その場所での生活の解像度をあげ、ストーリーを明確化して計画します。

先週に比べ、学生たちはライフスタイルの解像度を上げており、平面計画を行うのに必要な材料が揃ってきた印象が見受けられました。しかし、事実ベースで物事を整理できていない印象もあり住宅を設計するにあたり、隣地の関係性や法律を意識してきている感じが見受けられず、ライフスタイルにのみ対応している平面計画になってしまっています。選定敷地周辺のリサーチなども織り交ぜてこその設計になってくるため、多角的な視点から、なぜそのプランニングからゾーニングなのか。なぜのその形なのかを反映している平面・断面計画になると良いと思います。

そして、先週の宿題に引き続き、平面・断面スケッチを最低10案、その中から最低3案を模型として3次元に起こすことを高橋先生から宿題として提示されています。無作為に平面・断面・模型をやることがスタディではありません。ペンと三角スケールを手にステディしていき模型化まで目指してほしいです。理論に基づいて、設計を進めてき20年後の未来を感じさせるような作品になることを期待しています。

TA:石垣 仁

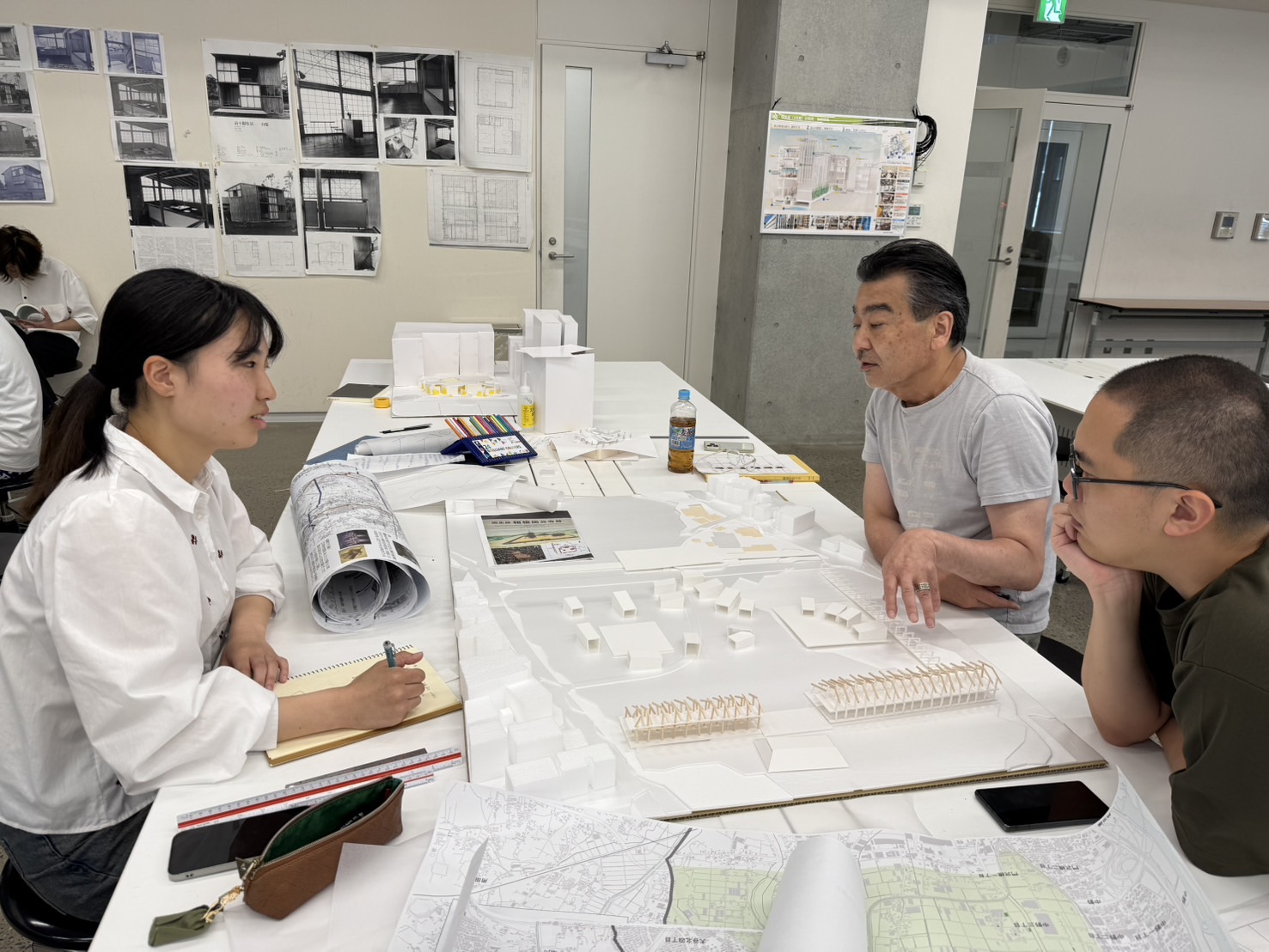

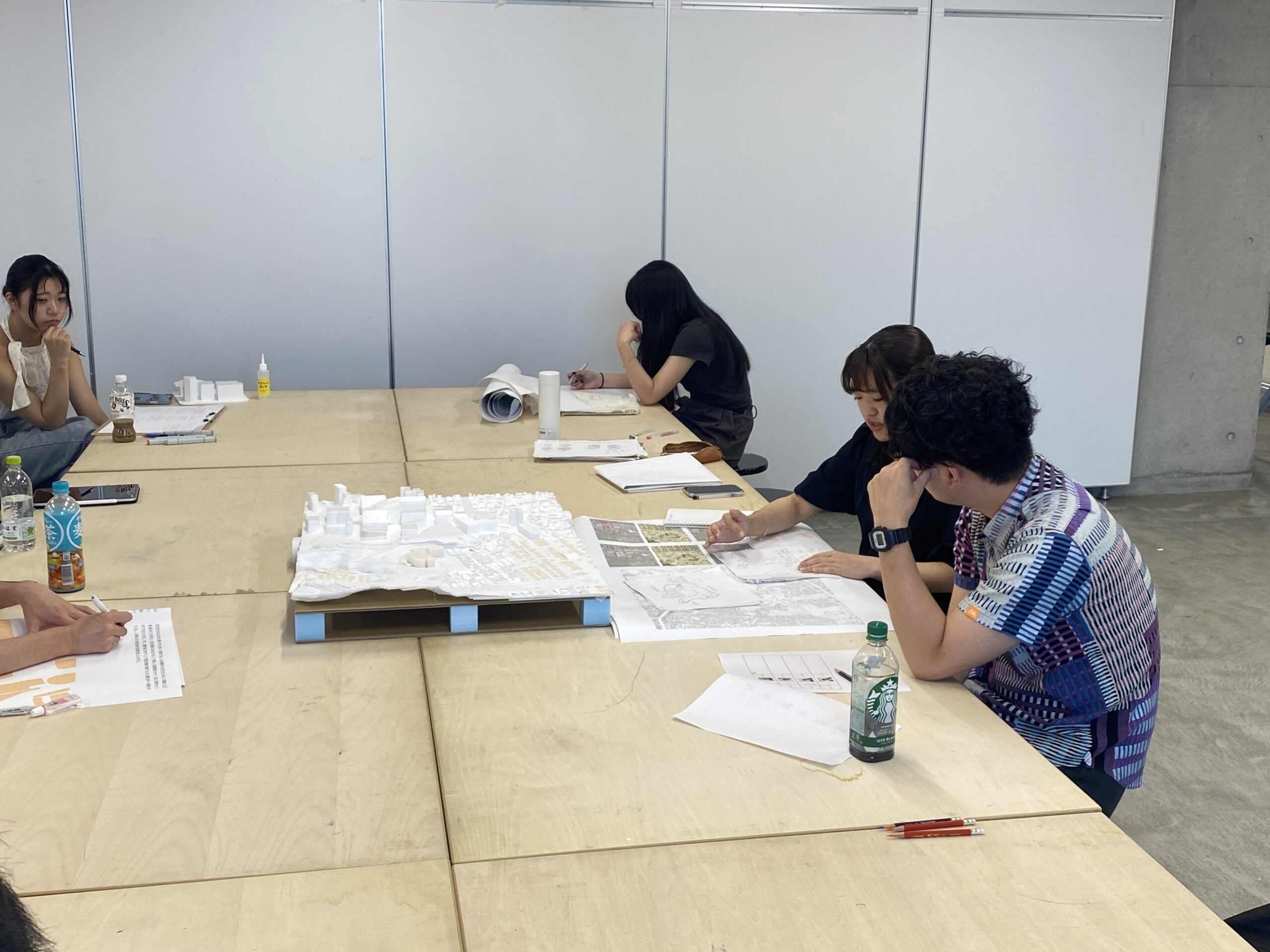

<トラック2>

担当:納谷学、ヤップ・ミンウェイ TA:伊藤希

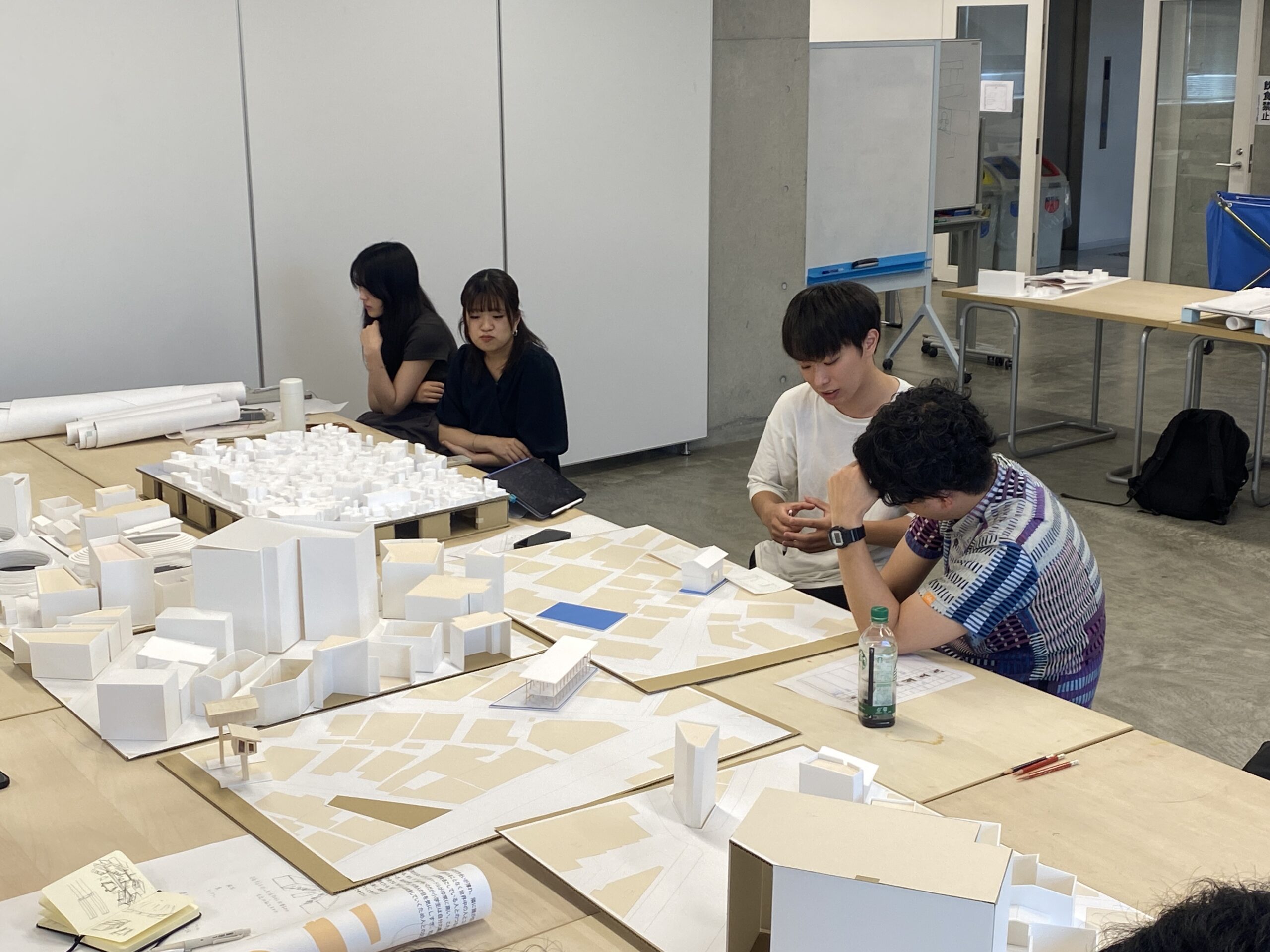

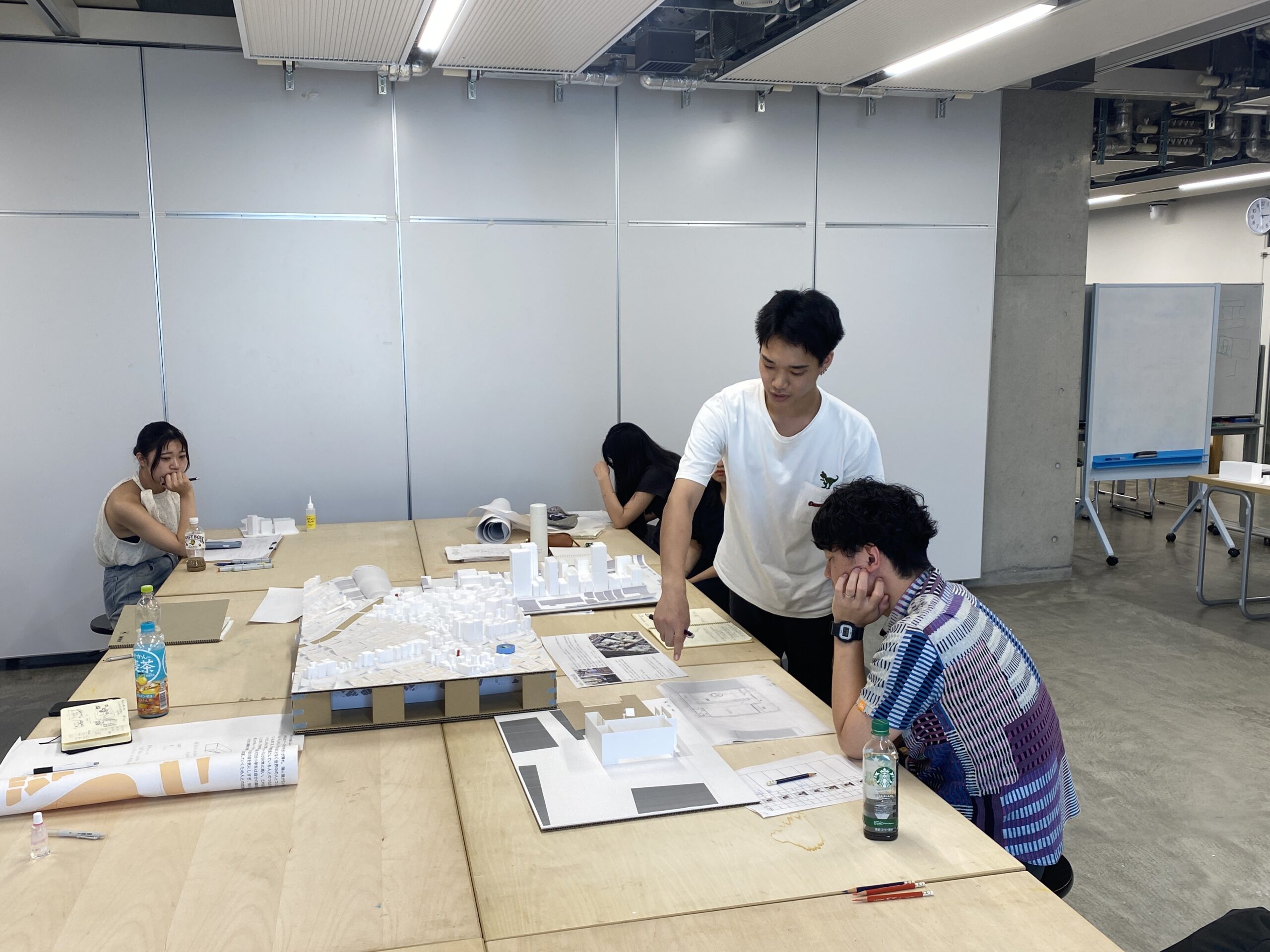

先週に引き続き、第2課題の設計のエスキスを行いました。グループ内講評まで、個人エスキスも残りわずかとなってきました。

先週のエスキスでは、自分が対象とするまちのどこに敷地を選定するのか、何を建てるのか具体的な話をしている学生も居れば、何をしたら良いのか迷っている学生も居ました。まちの問題を見つけて、どう建築でより良くしていくのか難しい課題ですが、毎回のエスキスで直実に進んでいると感じます。今週は、模型のスケールが上がり、先週に比べて具体的な配置やプログラムを検討している学生が多かったです。敷地だけの模型から、スタディをして形を持ってくることで周辺との関係や規模感が見えてきます。平面で考えることも大切ですが、立体的に見ることで頭の中で考えるだけではなく、相手にも伝わりエスキスでより話が進みます。

模型を持ってくる学生は多かったですが、図面を書いている学生が少ないと感じました。イメージや考えている事をエスキスで話しても、実際の成果物が無ければ相手に伝わりません。より具体的なプランにするためには、柱や壁、開口部などの基本的な情報の他に必要な用途、プログラム、人の流れや動きなどを書き入れることで図面の精密度が上がります。考えていることを図面に沢山書き込むことで、空間のイメージや雰囲気が伝わってきます。家具や植栽など細かな所まで書いていくと、よりプランが見えて上手く言葉で表現できない事でも相手に伝わりやすくなるため、考えている事をどんどんと書いていきましょう。

次回の授業で、エスキスも残り2回です。第1課題の「まちを診る」リサーチから続けて、まちを良くする設計に取り組んでいるため、諦めずに最後まで自信を持って進んで欲しいです。どんな設計になるのか、次回のエスキスも楽しみにしています。

TA:伊藤希

<トラック3>

担当教員:岡路明良、粕谷淳司 T A:勝又小太朗

2025年6月23日(月)第10週目となる本日の授業は、設計課題のエスキスを行いました。

関内・関外エリアでは現在、高層ビルの建設が相次ぎ、都市の風景が大きく塗り替えられようとしています。新しいインフラや商業施設が増えていく一方で、かつてこの街に積み重ねられてきた歴史的なレイヤーが静かに失われつつあることも事実です。こうした都市の再編が進むなかで、設計において注目すべき重要な視点のひとつが「オープンスペース」です。

密集する建物のあいだに偶然生まれたスキマ、かつての用途を終えた空き地、交通と歩行者が交差する広場、川沿いや植生が残る余白。こうしたオープンスペースは、単なる空き地ではなく、都市の記憶や人々の営みを映し出す存在です。

また、「何もない」ことそのものがまちにとって重要な価値を持つ、という考え方もありこれらの価値は図面や地図の上では見えてこないものでもあります。だからこそ、実際にまちを歩き、自らの身体感覚で空間と向き合うことが大切です。違和感や居心地のよさ、見えない流れや気配。そうした繊細な手がかりをすくい取ることが、設計の出発点になります。

今回の課題では、「建てる」ことよりも、「どう空けるか」「どう余白を活かすか」が重要なテーマになってくると思います。単なる空白を意味のある場所へと変えるには、丁寧な観察と、柔らかなまなざし、そして自分なりの視点が欠かせません。

ここまでのプロセスを通して、すでに提案や方向性が見えはじめている学生もいますが、まだ自分のやることに自信が持てず、右往左往している姿も見受けられます。ですがそれで構いません。エスキスを重ね、思考を繰り返すなかで、自分の案は少しずつ輪郭を形作っていきましょう。

大切なのは、ただ調べたことを表面的に受け入れるのではなく、その事実に対して「本当にそうなのか?」と問いを立てる姿勢です。授業中に紹介した、海外の暮らしに焦点を当てた名建築の事例も、自分の設計の手がかりとして受け止めつつ、自分なりの解釈を加えてください。単なる模倣に終わらず、関内・関外という場所の特性や暮らしの感触を、自分の言葉と設計で表現していくこと。それが、いまの自分にできる設計行為であり、この街の未来に向けた提案につながっていきます。

これからの関内・関外の暮らしを考えていく上で、今の自分に何ができるかを常に考えながら、引き続き課題に取り組んでください。

勝又

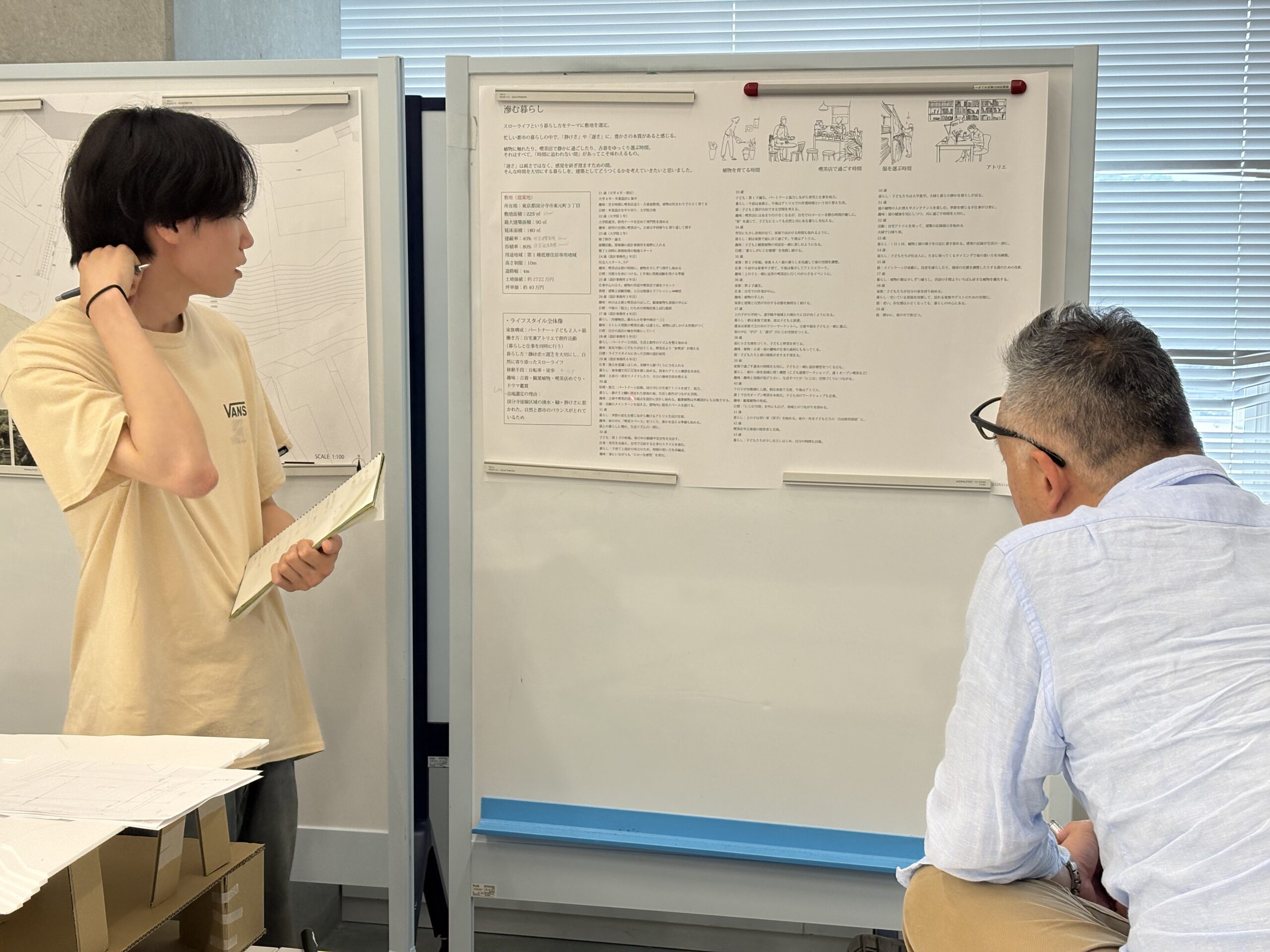

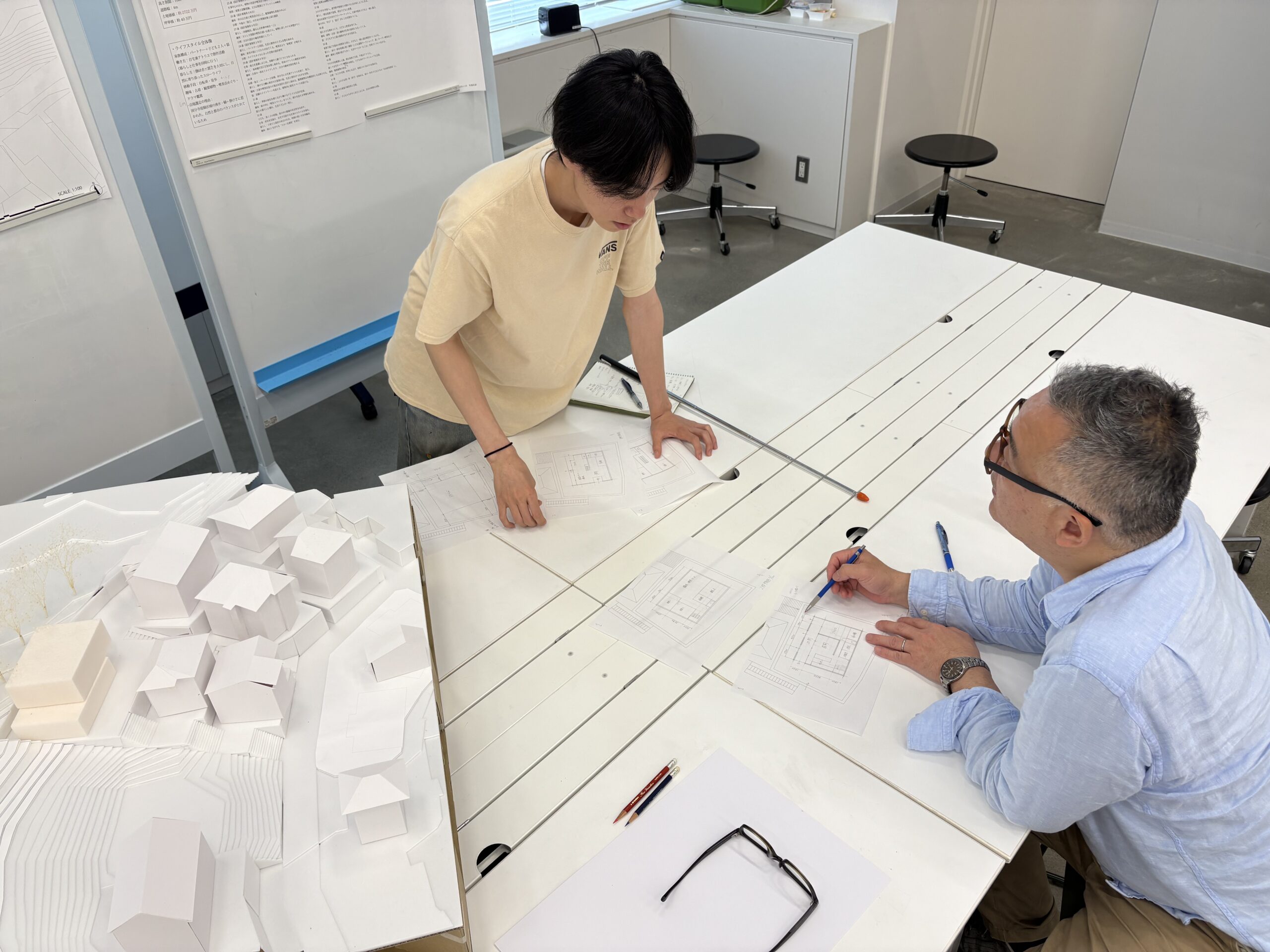

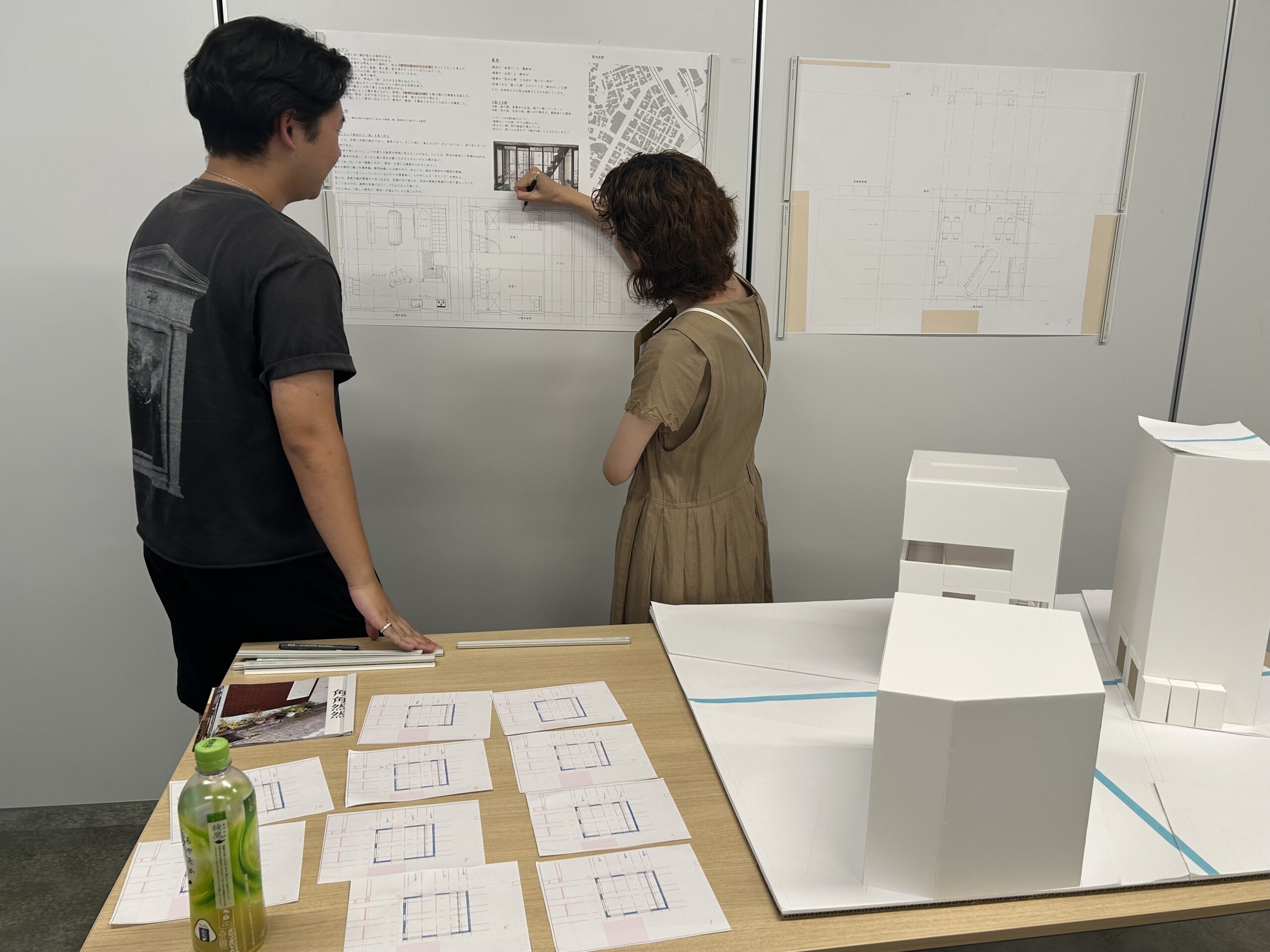

<トラック4>

担当:板坂留五 TA:荻尾明日海

本日は中間発表ということで、コンセプトやプログラムなどについて一人ずつ発表を行いました。発表者全員が提案を一度かたちにし、模型と図面を持参してきたことは素晴らしかったです。

一方で、図面の描き方に関しての指摘が多かったです。スケールや方位、GLを表記することはもちろん、周辺環境の情報を入れることも大切です。提案部分だけでなく、設計するものと既存の街がどのようにつながっていくのかが見て分かるような図面を目指していきましょう。伝わりやすい図面にするためにはこれ以外にも、線の種類を工夫することも大切です。断面線や屋根伏線、見えがかり線など、これまでに学んできたことを今一度思い出し、線の太さに強弱をつけて見やすくすることを意識してみてください。

また、図面の描き方やシートのレイアウト方法などは、ぜひお手本となるものを探してみてください。先輩方や雑誌に載っている建築家の作品を参考にし、自分がやりたいことに近い表現の仕方を取り入れてみることもおすすめします。

エスキスの回数も残りわずかとなりました。最終提出を見据えてプレゼン方法をイメージしながら、載せる素材や話す順番などを意識して作業を進められると良いと思います。また、今日先生から指摘されたことを受けての提案の改善にも期待しています!

TA:荻尾

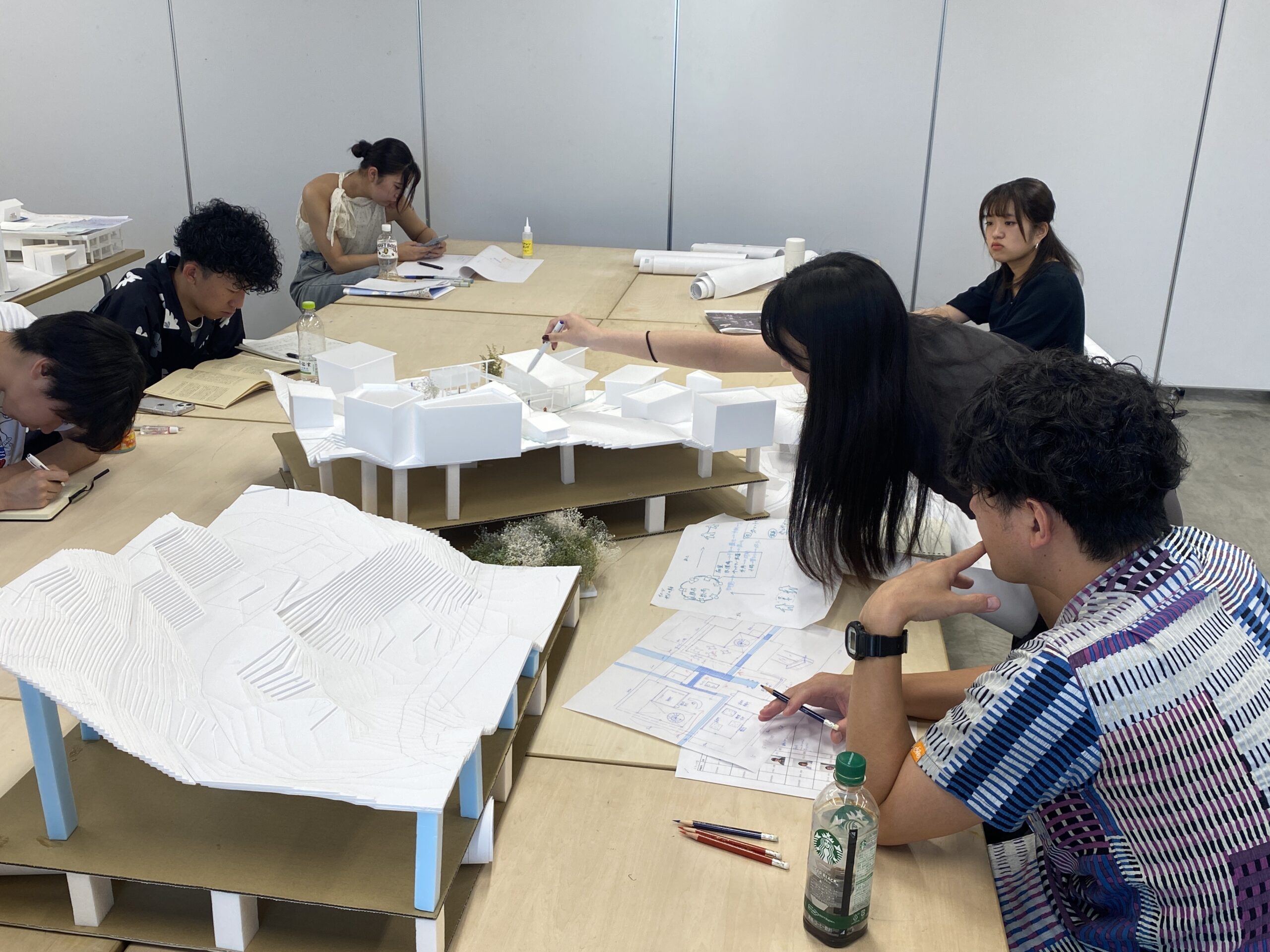

<トラック5>

担当:玉田誠、中津秀之 TA:南部

トラック5では引き続きエスキスが行われました。

今回もほとんどの学生が模型や図面を作製し、手を動かしている印象でした。しかし、スケールがない模型や図面もあり空間を創造しづらいものもありました。スケールを意識せず設計をしてしまうと、敷地や身体に対して違和感が出てしまいます。後になり焦ったり修正や負担を少なくしたりするためにも、設計をする際には最初から「スケール」を意識して取り組みましょう。また、対象としている敷地だけではなく周りとの関係性や影響も視野に入れることが大切です。プランや模型を造る際には周りの敷地も含めて造りましょう。

エスキスも残り2回となりました。ほとんどの学生が自分のやりたいことが明確になっています。今以上に手を動かしたくさんエスキスをしてください。また悩んでうまく進まない学生もいますが、ずっと自分で悩んでいるのではなく友達や先輩に声をかけエスキスをしてもらいましょう。悔いの残らないよう、しっかりやりきって次回のエスキスに備えてください。

TA:南部