担当:中津秀之

専任教員:柳澤潤、黒田泰介、古賀紀江、粕谷淳司

非常勤講師:高橋堅、岡路明良、玉田誠、納谷学、板坂留五

助手:Yap Minwei

TA:荻尾明日海(M2)、勝又小太郎(M2)、石垣仁(M1)、伊藤希(M1)、南部紗良(M1)

2025.06.16(月)「総合デザインスタジオ」の第9回目が行われました。

この授業は、履修者全員が5つのトラックに分かれて行われる演習授業です。各トラックに数人の教員が付き、それぞれ異なったテーマの課題が出題されます。

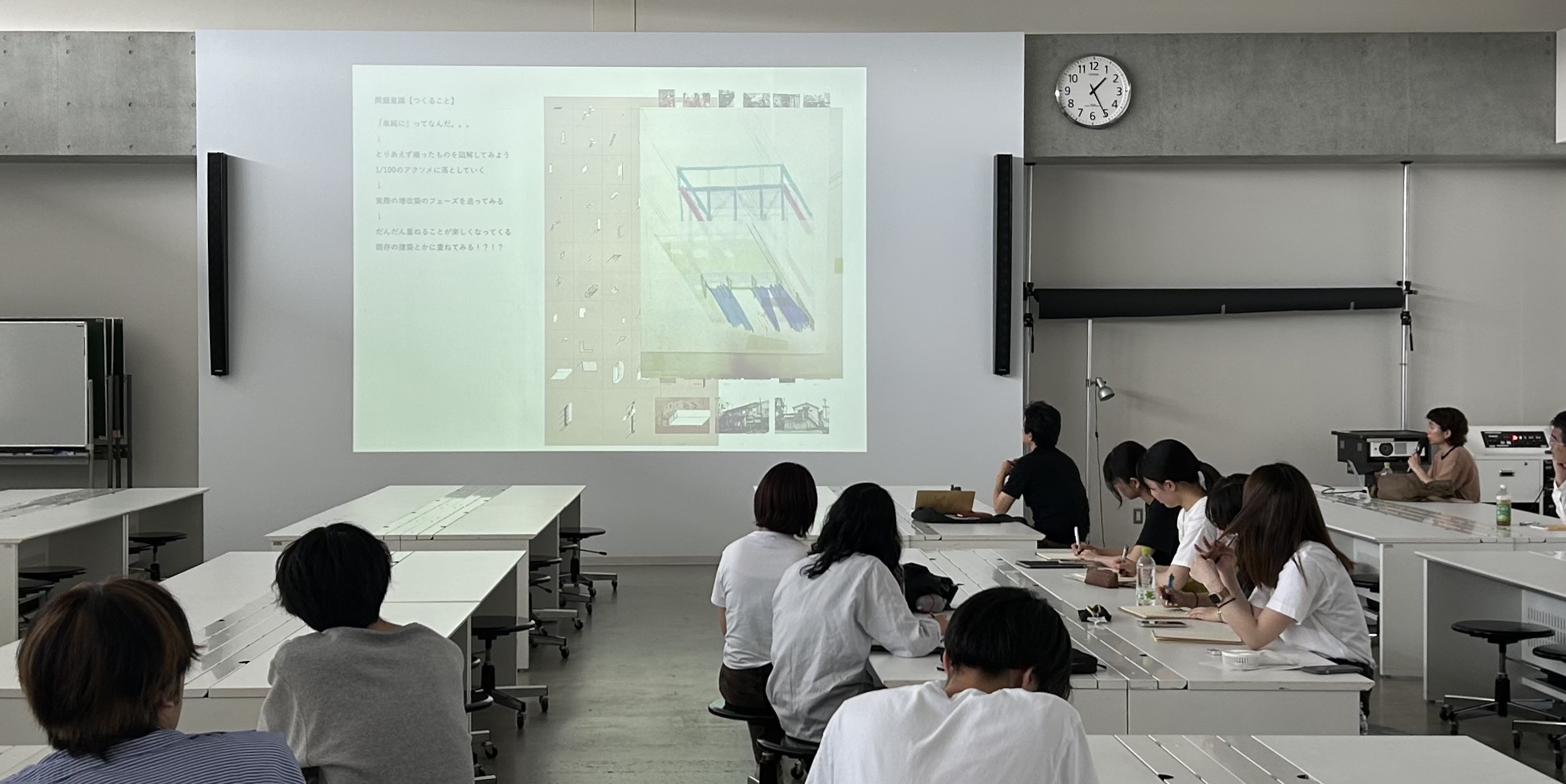

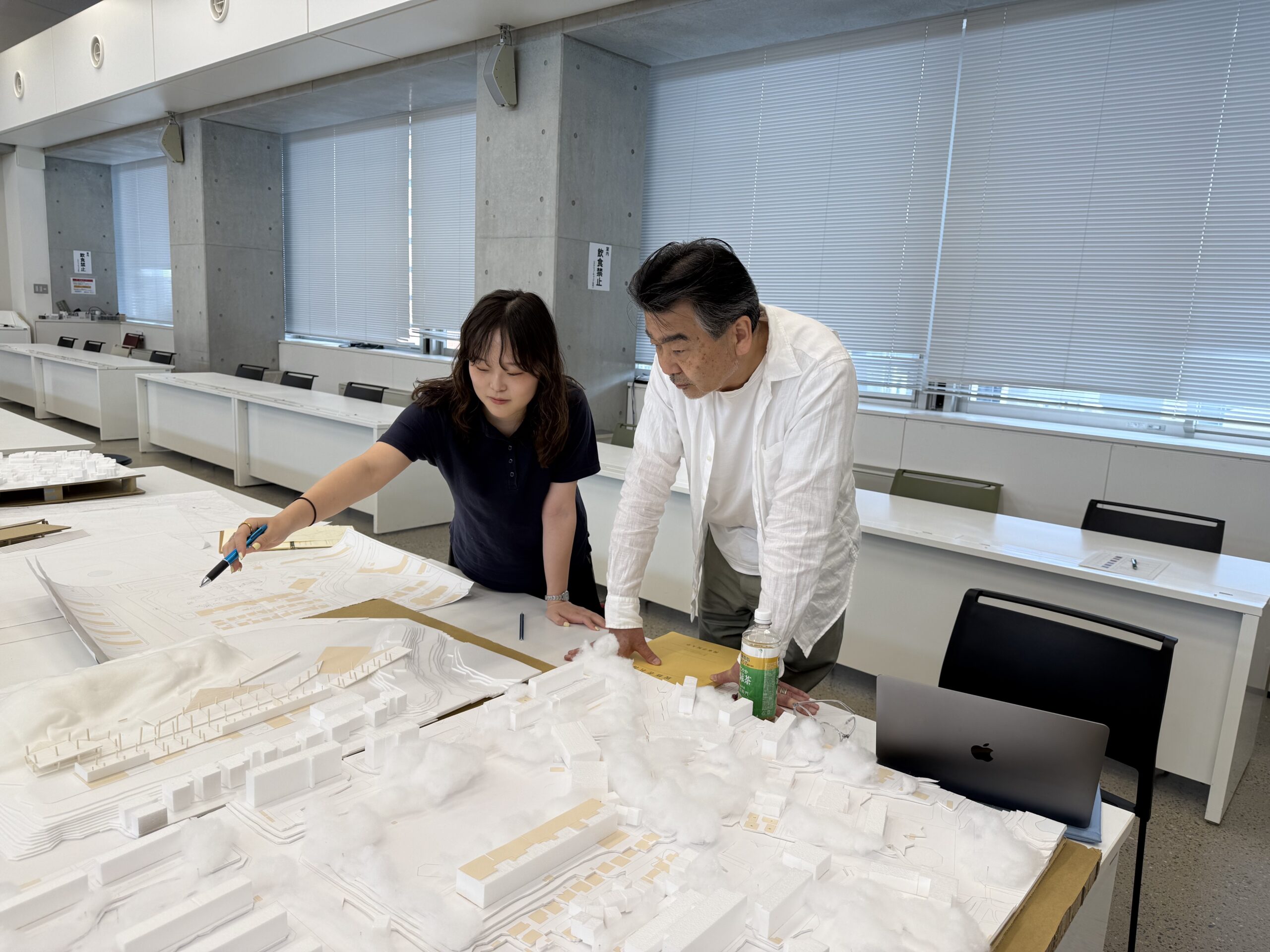

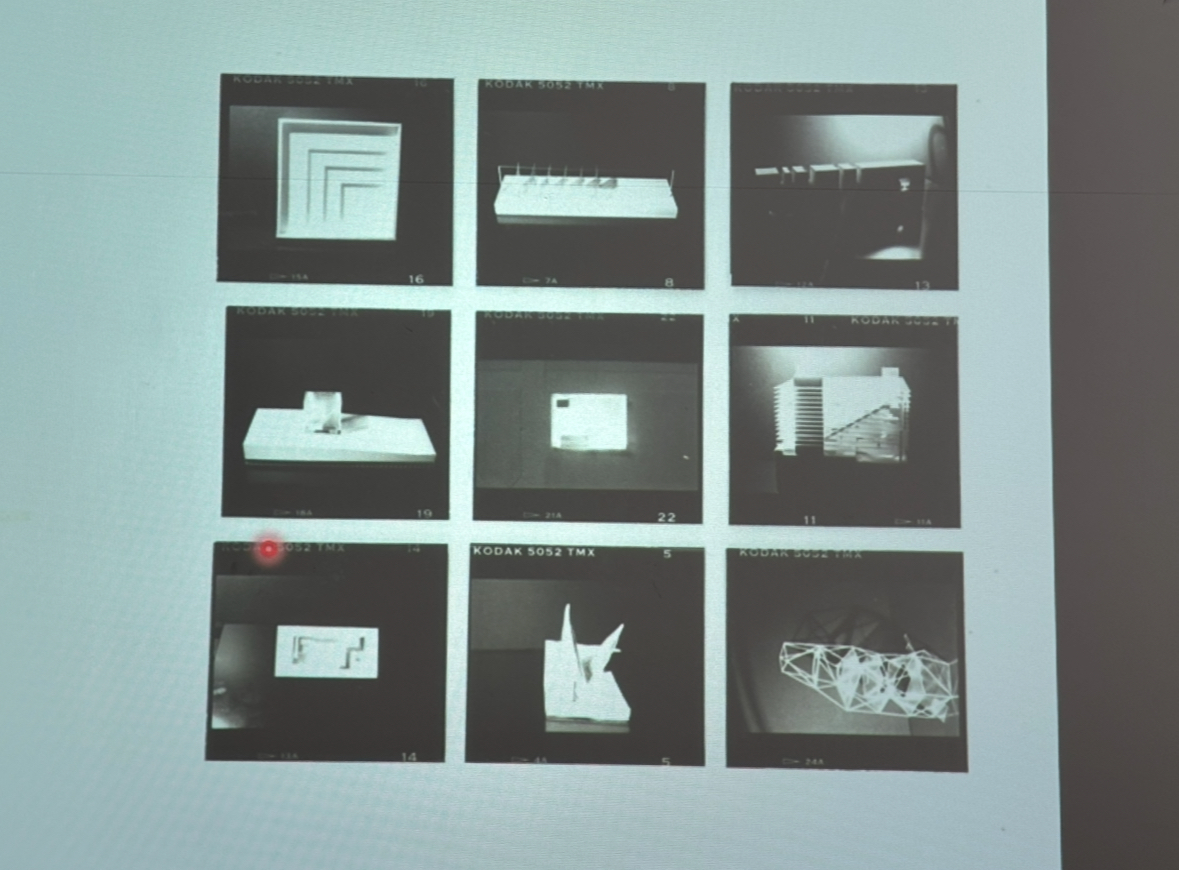

本日は、授業の冒頭で板坂先生から全トラックの学生に向けてレクチャーをしていただきました。

4年生の皆さんに向けて、板坂先生自身の卒業制作の話から始まり、その後の修士制作や実施設計にまでわたる密度の濃い話をしていただきました。

学生時代に建築を設計するにあたり、対象敷地との向き合い方や、スタディ過程でどんなことを考えていて、それを伝えるためにどの表現手法を選んだかという話、最終プレゼンでの連続的にプロセスを見せるための展示方法など、学生たちは今後の参考になるたくさんのことを得られたのではないでしょうか。

また、手を動かすことの大切さがよく分かったと思います。頭の中で考えるだけでなく形にして持っていくことを意識し、毎回のエスキスに挑んでほしいと思います。

下記、各トラックの授業の様子です。

<トラック1>

担当:高橋 堅 TA:石垣 仁

本日6/16は第2課題3回目のエスキスを行いました。トラック1では第1課題で作成してきたライフスタイル、敷地候補、選定敷地の周辺リサーチをブラッシュアップして、その場所での生活の解像度をあげ、ストーリーを明確化して計画します。

前回同様、学生たちは事実ベースで物事を整理できていない印象があり第1課題のリサーチやライフスタイル、コンセプトで立ち止まっている印象がありました。住宅を設計するにあたり、隣地の関係性や法律を意識してきている感じはあるものの、平面計画がライフスタイルに対応していなくなぜその配置なのかが説明できていませんでした。プランニングからゾーニングまでなぜのその形なのかは、リサーチやライフスタイルから検討します。そのため高橋先生からは、次週までにそれぞれ解像度を上げていき、ペンと三角スケールを手にスタディしていき模型化まで目指してほしいです。

そして、先週の宿題に引き続き、平面・断面スケッチを最低10案、その中から最低3案を模型として3次元に起こすことを高橋先生から宿題として提示されています。無作為に平面・断面・模型をやることがスタディではありません。理論に基づいて、設計を進めてき20年後の未来を感じさせるような作品になることを期待しています。

TA:石垣 仁

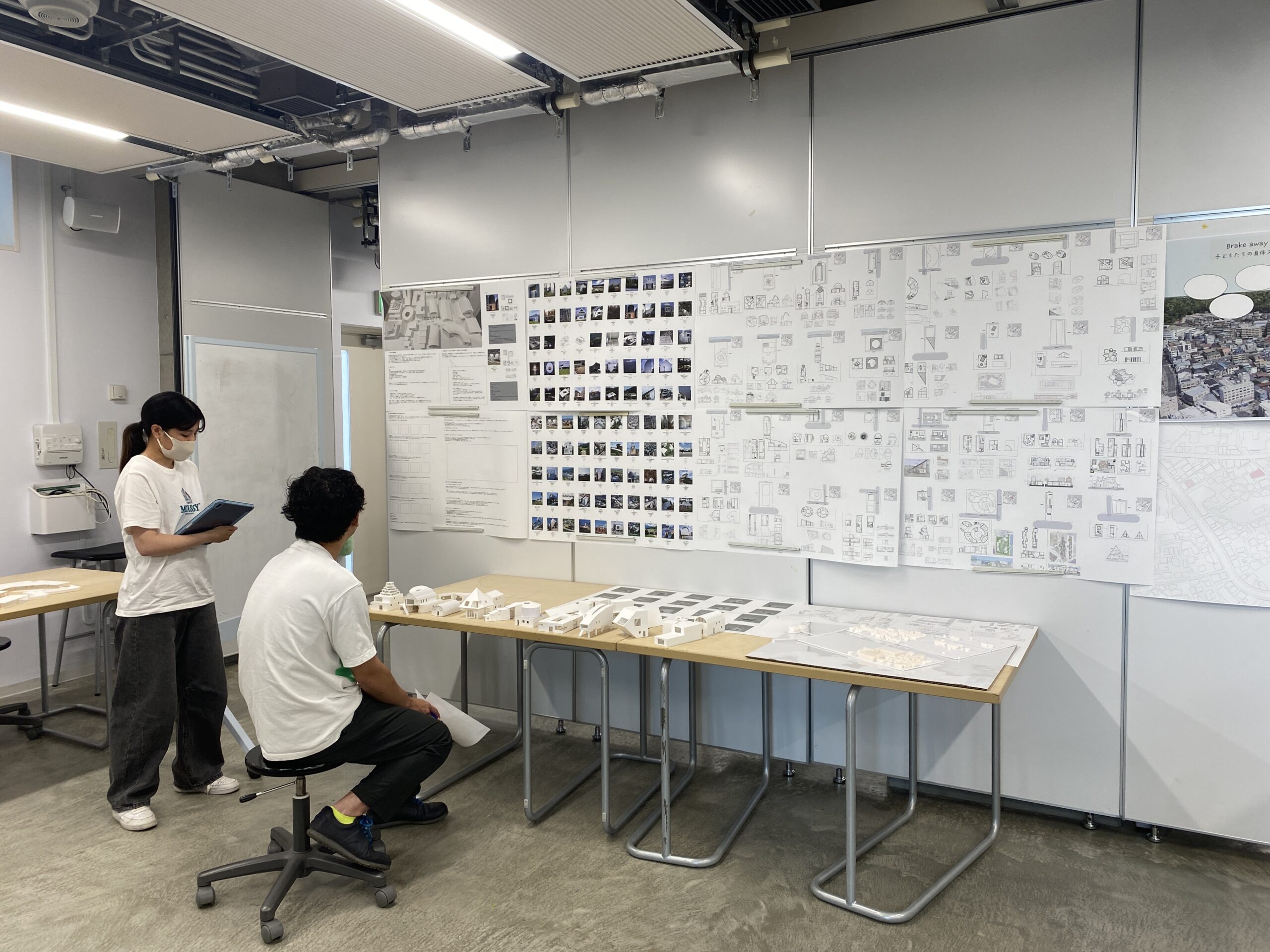

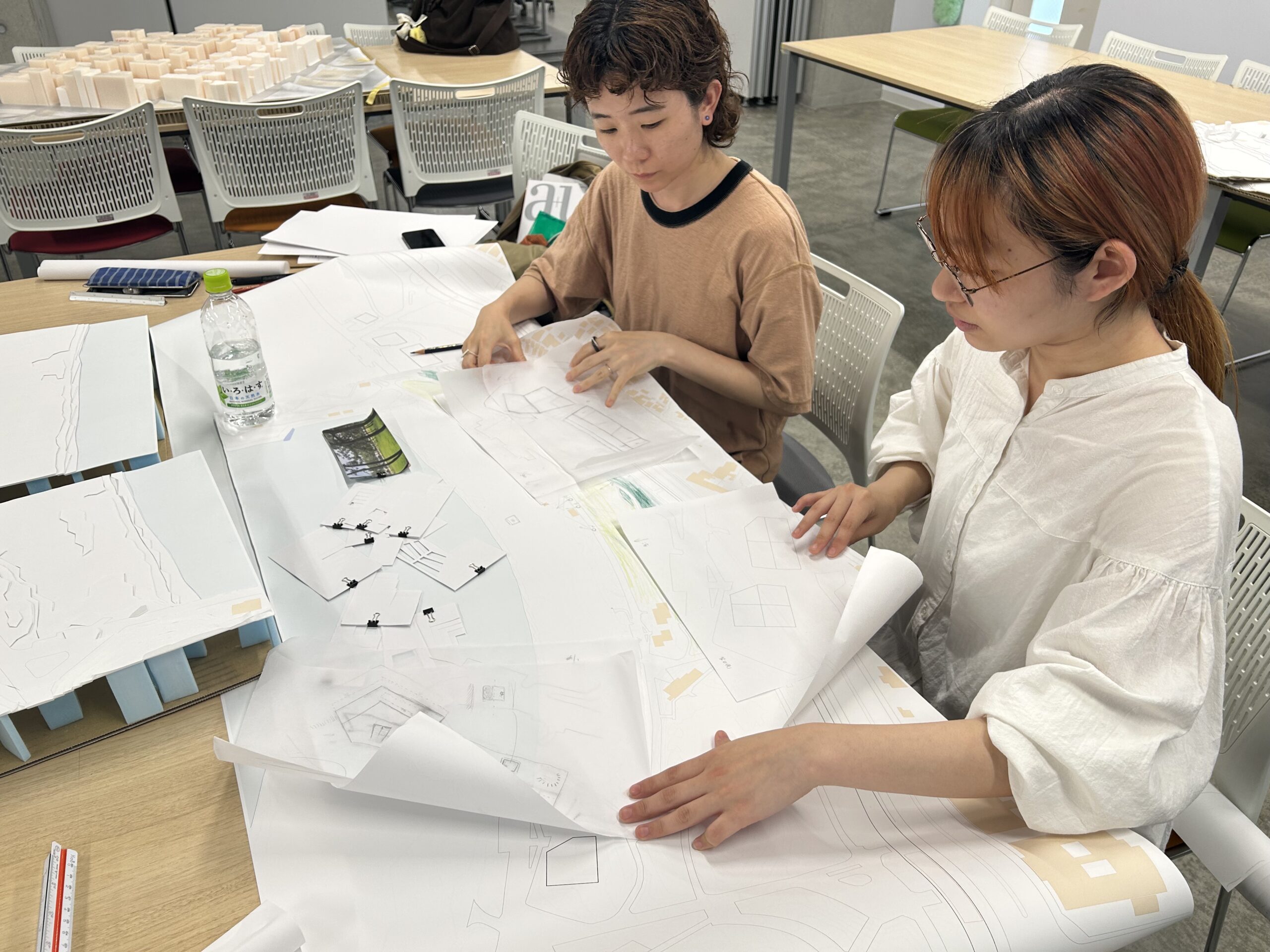

<トラック2>

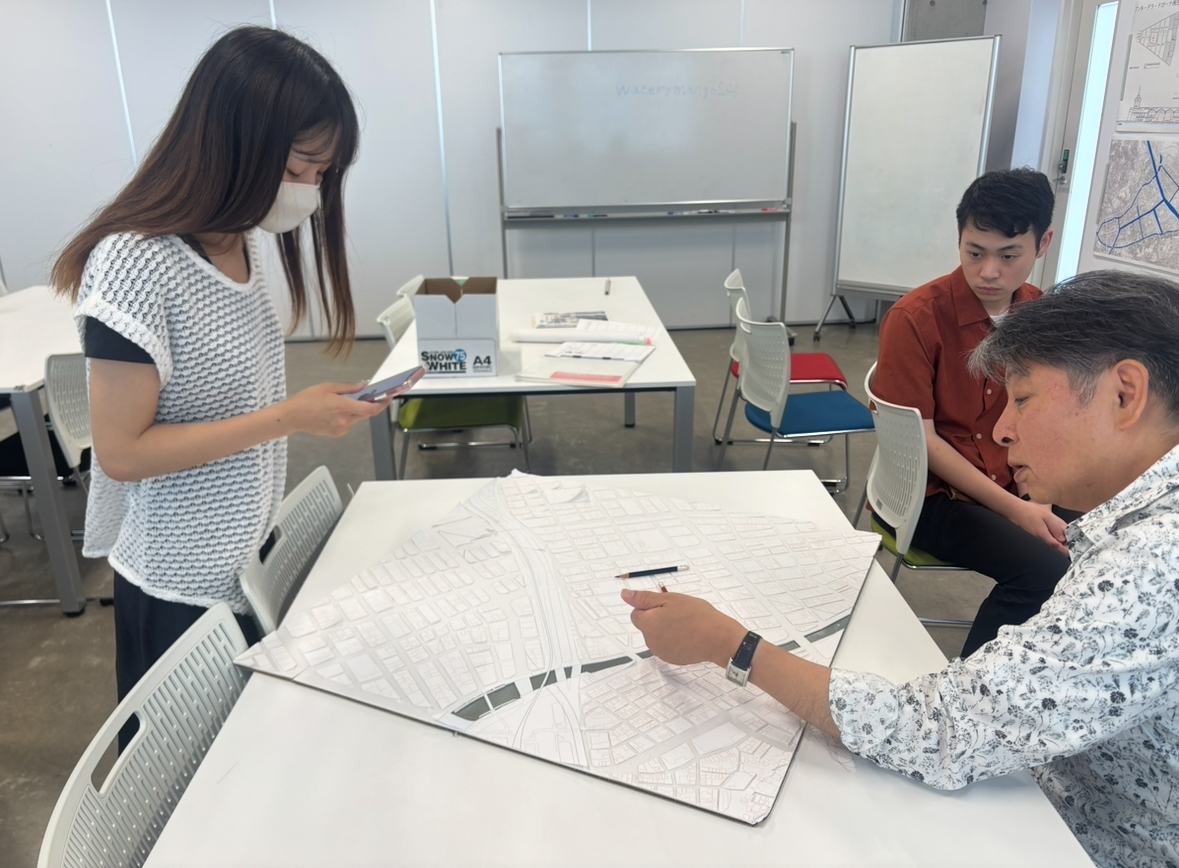

担当:納谷学、ヤップ・ミンウェイ TA:伊藤希

今週も引き続き、第2課題の設計のエスキスを行いました。先週のエスキスで、学生ごとに課題として出された建築のスタディ模型や簡単なスケッチが見られました。

第1課題の「まちを診る」課題からエスキスを進め、ほぼ全員が選定した敷地の模型を作っていますが、形やプランが決まっていない学生が多いと感じます。第2課題では、第1課題で見つけたまちの抱えている問題をどう対処するのか、建築で解決することが重要です。エスキスでは、スタディ模型や配置のプランなど自分がイメージしていることは伝わりましたが、具体的な平面図や断面図がまだありません。最初のイメージや頭の中で考えることは大切ですが、手を動かして形にしたり、より具体的な図面などが無いと設計は中々進みません。第1課題で見つけたまちの問題に対して、建築で何をするのか、自分で考えた提案を形にすることでイメージだけでは分からなかったことや具現化することで新たに見えてくることがあります。

設計を進めていく中で、根拠となるデータや自分の考えをしっかりと持っておくことも大切です。実際に設計をすると、迷ったり悩むことが多いと思います。その時に自分の提案に対して根拠となるものがある事で、元々考えていたことや問題を見失わずに自信を持って進めていくことが出来ます。考えて過ぎてしまうと根本から分からなくなってしまい、中々進みません。毎回のエスキスで積み重ねたものやスケッチブックに書いたことなど設計に繋がる要素は多いと思うので、自信を持って進めていきましょう。

次回も引き続き、第2課題のエスキスです。トラック内講評まで残り3回です。イメージだけではなく模型や図面に取り掛かり、より具体的にしていきましょう。次回のエスキスに向けて頑張ってください。

TA:伊藤希

<トラック3>

担当教員:岡路明良、粕谷淳司 T A:勝又小太朗

2025年6月16日(月)第9週目となる本日の授業は、設計課題のエスキスを行いました。

関内・関外エリアではいま、高層ビルの建設が相次ぎ、都市の風景が大きく塗り替えられようとしています。新しいインフラや商業機能が次々と加わる一方で、この街のもつ歴史的なレイヤーが失われつつあるのも事実です。こうした都市の再編が進むなかで、設計において注目すべき重要な視点のひとつが「オープンスペース」です。

密集する建物のあいだに生まれる“スキマ”、かつての用途を終えた“空き地”、交通と歩行者が交差する“広場”、あるいは川辺や植生が残る“余白”。こうした都市のオープンスペースには、単なる空き地以上の意味が宿っています。それは、過去と現在をつなぐ余白であり、人々の行為を受けとめる舞台であり、都市が変わっていく兆しを映し出す鏡でもあります。

オープンスペースは、設計者にとって非常に多義的な存在です。

ある人はそこにコミュニティの場をつくることを想像し、ある人は環境共生の装置として機能させることを考えるかもしれません。あるいは、その「何もない」こと自体が、まちにとって貴重な価値となることもあります。

しかし、こうした価値は、図面や地図の上ではなかなか気づきにくいものです。時間帯、天気、季節、人の流れによって、空間の使われ方や雰囲気は刻々と変わります。だからこそ、何度もまちを歩き、自分の感覚で空間と向き合うことが大切です。都市の中で感じた違和感やちょっとした居心地の良さ、目に見えない流れや気配——そうした“繊細な手がかり”をとらえることが、設計の種になるのです。

この課題においては、建てることよりも「どう空けるか」「どう余白を活かすか」が鍵になります。ただの空白を意味のある場に変えるには、丁寧な観察と、自分なりの視点が必要となります。

ここまでのプロセスを経て、すでに提案や方針が少しずつかたちになりはじめている学生も見受けられます。アイデアが見えてきた今だからこそ、模型や図面を通じて、自分の提案をさらに深めてください。とりあえずやってみるが大事です。

勝又

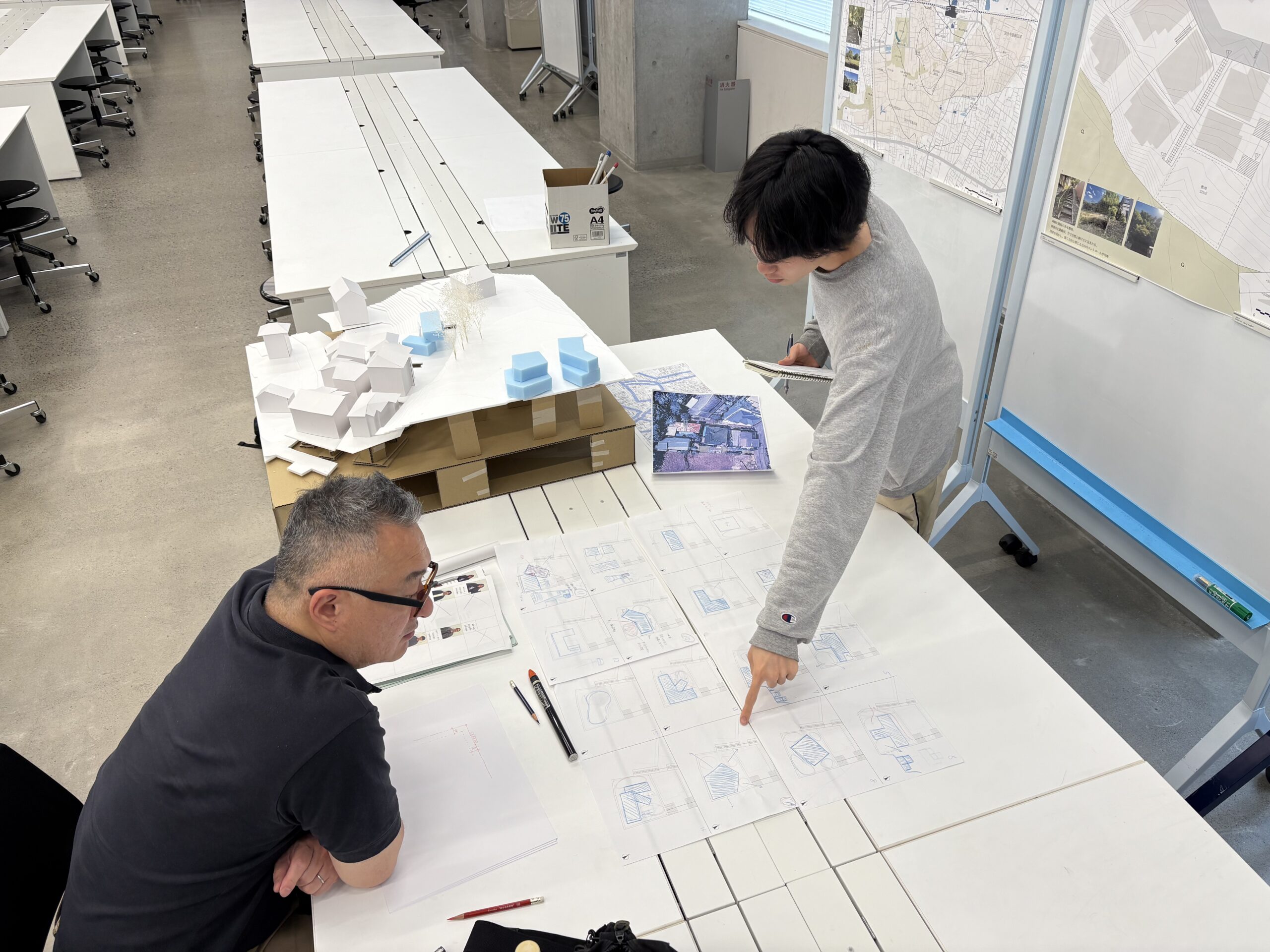

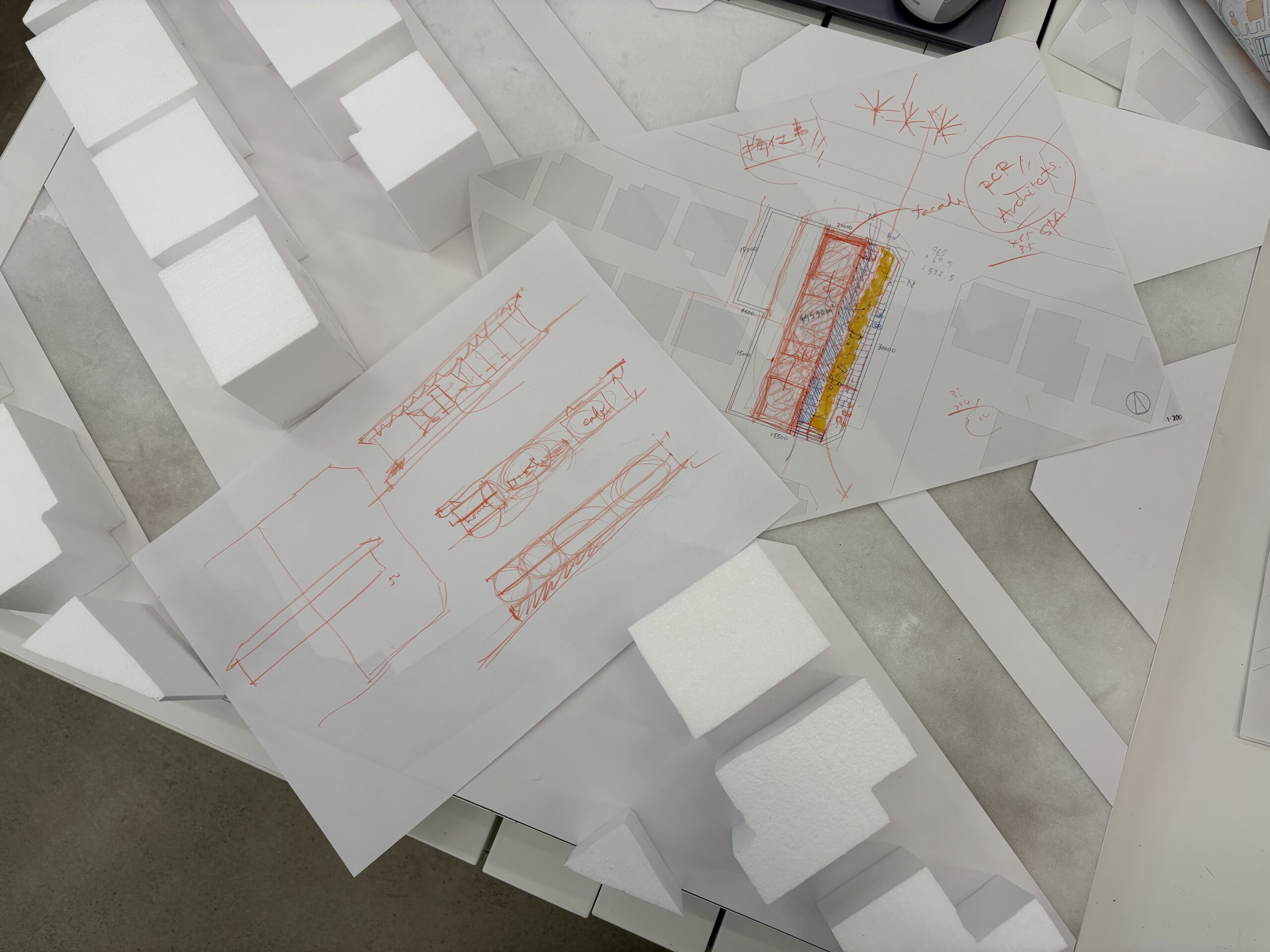

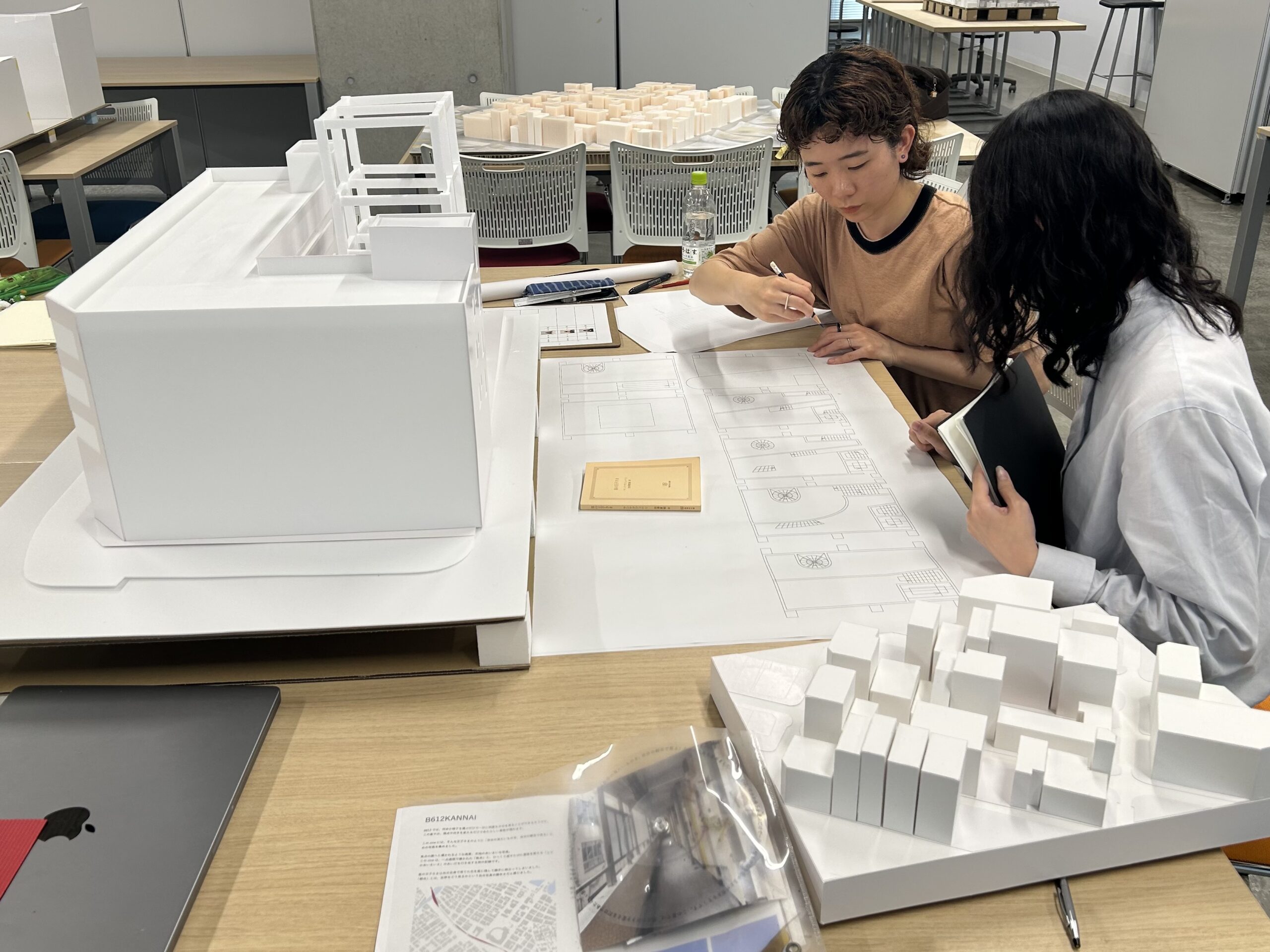

<トラック4>

担当:板坂留五 TA:荻尾明日海

本日も第二課題のエスキスが行われました。今回のエスキスでは、模型や図面、3D、ブックレットの制作方法から得た独自の手の動かし方など、様々なスタディ方法が見られ面白かったです。

エスキスの中で、スタディする際のスケール感について先生からの指摘が多かった印象でした。模型に人を入れたり、図面の中に一部でも寸法を記載したりすることで、一気に空間を想像しやすくなります。各自、空間のイメージを伝えるために適した形があるはずです。今回先生から指示があった人も含め、空間を把握するためには平面図が良いのか、あるいは断面図が良いのかなど、たくさん検討してみてください。

また、敷地をうまく活用した提案ができるとよいと思います。敷地を選定した後に再度現地を見に行くことで、自分が思い込んでいたものとは違う新たな気づきを得られている学生もいました。関内エリアを対象としている学生が多いですが、ここは比較的高い建物が密集している場所が多いエリアです。電柱や標識、植栽、店の看板など、周辺環境の寸法を意識してスケール感覚を身に付けたり、作った敷地模型を利用して採光を検討したりなどし、その場所にふさわしい提案を目指していきましょう。

次週は中間発表として、各自が選んだスケールでの図面と模型のほか、コンセプト・敷地・プログラム等をまとめて発表を行います。たくさん手を動かして作業を進め、自分の提案が伝わる表現方法を模索しながら発表への準備を進めていきましょう!

TA:荻尾

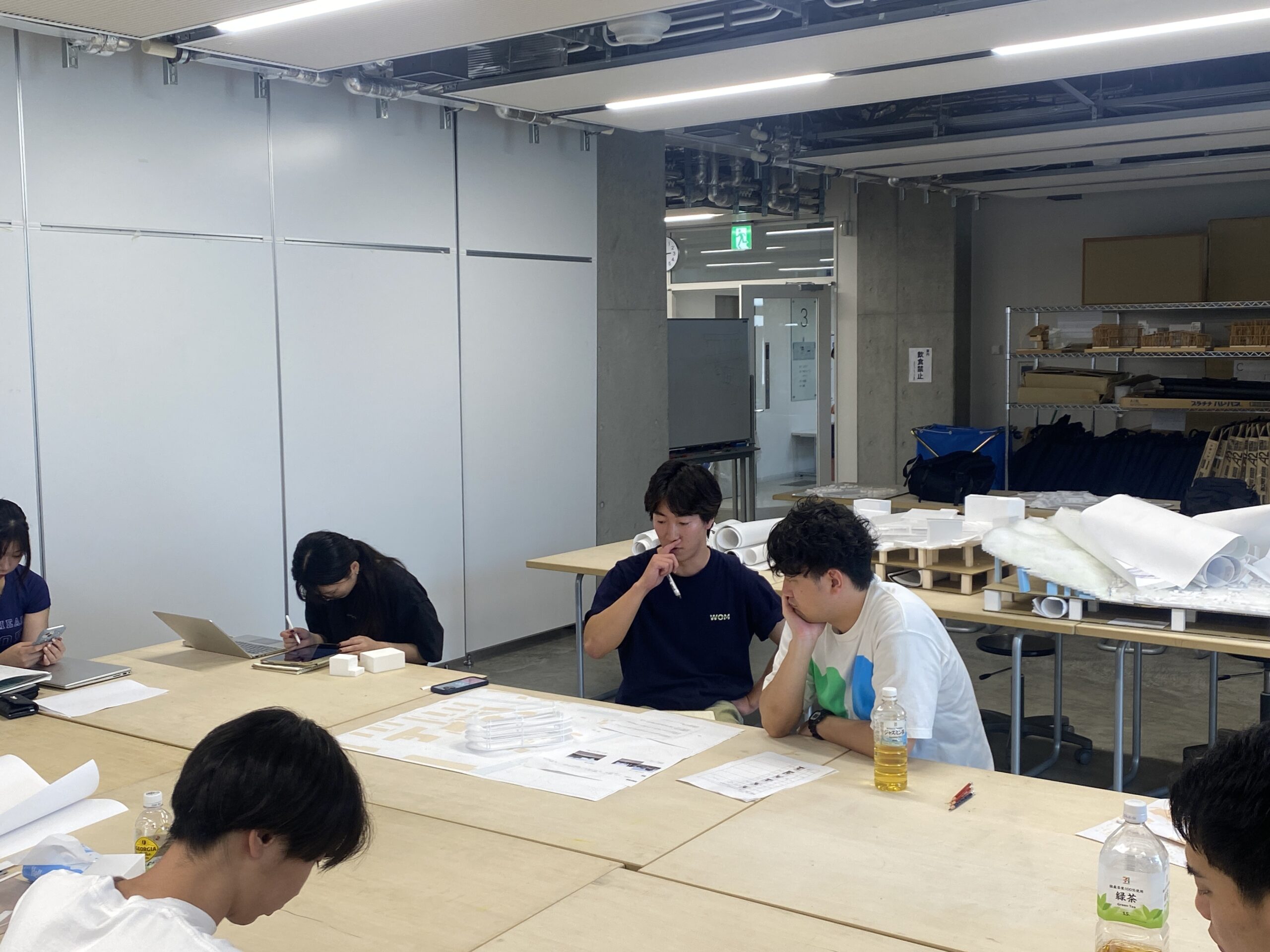

<トラック5>

担当:玉田誠、中津秀之 TA:南部

トラック5では引き続き第2課題である設計のエスキスを行いました。

授業を重ねていくにつれ、進捗状況に大きな個人差が出てきている印象を受けました。毎週、先生とのエスキスを積み重ね内容の濃い設計になってきている学生もいれば、敷地選定や自分がやりたいことがはっきり定まらず、設計を考える段階に達していない学生もいます。トラック5では学生と先生が円になり友達のエスキスも聞くことができます。他の学生がアドバイスをいただいていることが自分にもあてはまったり、自分の進捗状況を把握したりすることもできます。ぜひ、自分の番だけではなく、友達のエスキスも聞いて自分の設計にも活かしてください。

先生からいくつかアドバイスをいただきました。コンセプトモデル、プランを考える際には「スケール感」を意識すること。敷地も入れて模型を作ること。いままで自分がまとめてきたもの、スタディを重ねてきたものをまとめてみる。の3点です。特に、敷地も入れて模型をつくることで周辺との関係性や影響も考えていることが伝わり敷地の空間も想像しやすくなります。エスキスも残り少なくなってきました。引き続きたくさん手を動かし、楽しみながら課題と向き合っていきましょう。

TA:南部