担当:中津秀之

専任教員:柳澤潤、黒田泰介、古賀紀江、粕谷淳司

非常勤講師:高橋堅、岡路明良、玉田誠、納谷学、板坂留五

助手:Yap Minwei

TA:荻尾明日海(M2)、勝又小太郎(M2)、石垣仁(M1)、伊藤希(M1)

6月2日(月)「総合デザインスタジオ」の第7回目の授業が行われました。

<トラック1>

担当:高橋 堅 TA:石垣 仁

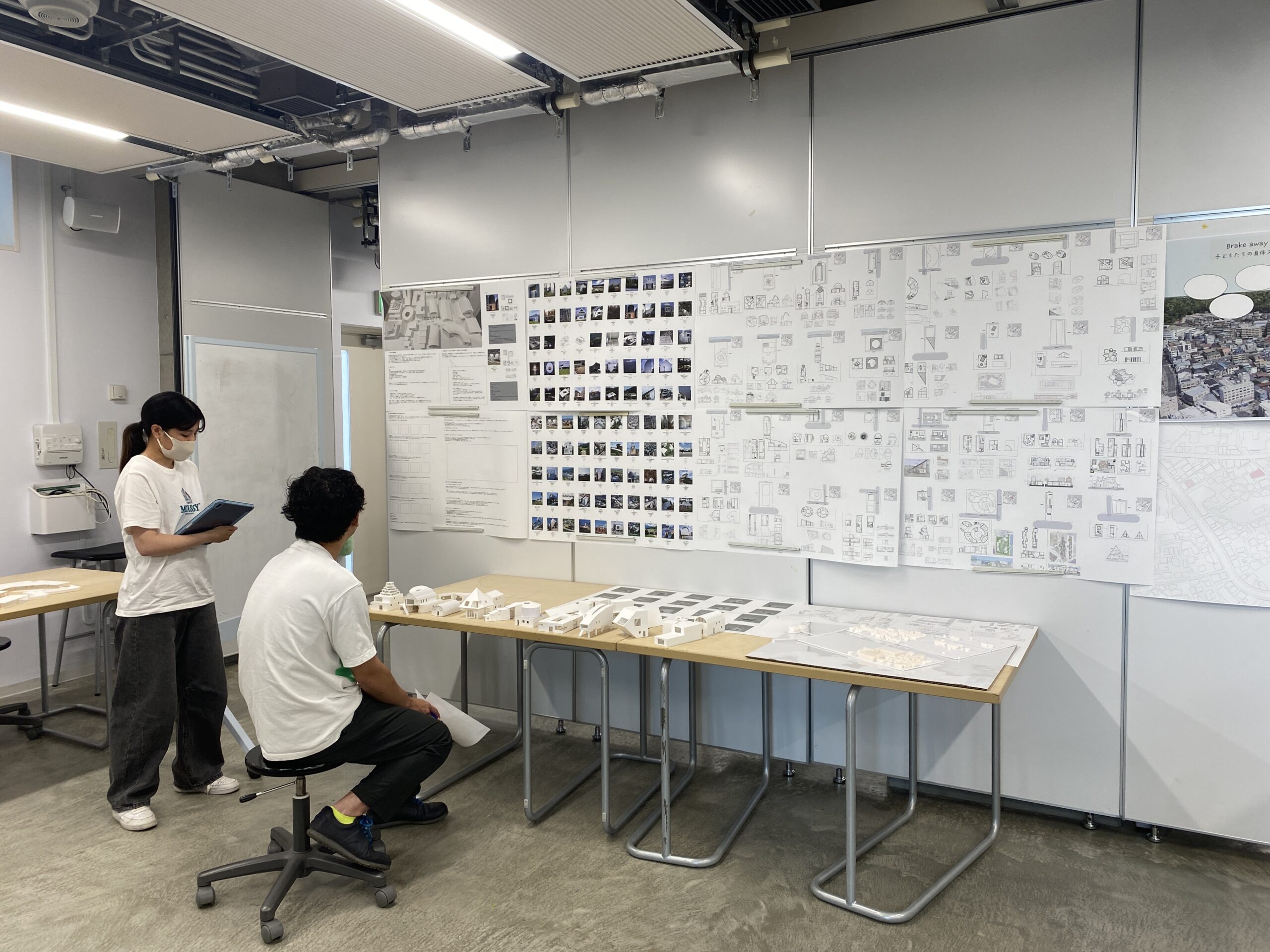

本日6/3より第2課題が始まりました。トラック1では第1課題で作成してきたライフスタイル、敷地候補、選定敷地の周辺リサーチを用いて、その場所での生活を老後までのイメージを膨らませて、明確なストーリーにそう計画を発表しました。

今回から、設計に入りこれまでよりも隣地境界や敷地の詳細な概要が必要になってくる中で、学生たちは事実ベースで物事を整理できていない印象が見受けられました。ライフスタイル、コンセプト、設計などそれぞれ内容が1つのスライドに混在しているため、第1課題に引き続き伝える発表を意識してほしいです。

また、設計とリサーチが全くの別物にならないように、調べたことを地図にプロットしたり模型表現をするなど、完成時の作品の表現をイメージしながら常に制作を心掛けてほしいです。

来週は第2課題の2回目のエスキスです。これまでの流れを踏まえたうえで、作成した周辺模型にヴォリュームスタディを当てたり、スケッチで空間のイメージを伝え、そして何よりも大事なのは、発表形式を意識して言葉の取捨選択に気をつけながらエスキスに挑んでほしいです。

TA:石垣 仁

<トラック2>

担当:納谷学、ヤップ・ミンウェイ

<トラック3>

担当:岡路明良、粕谷淳司

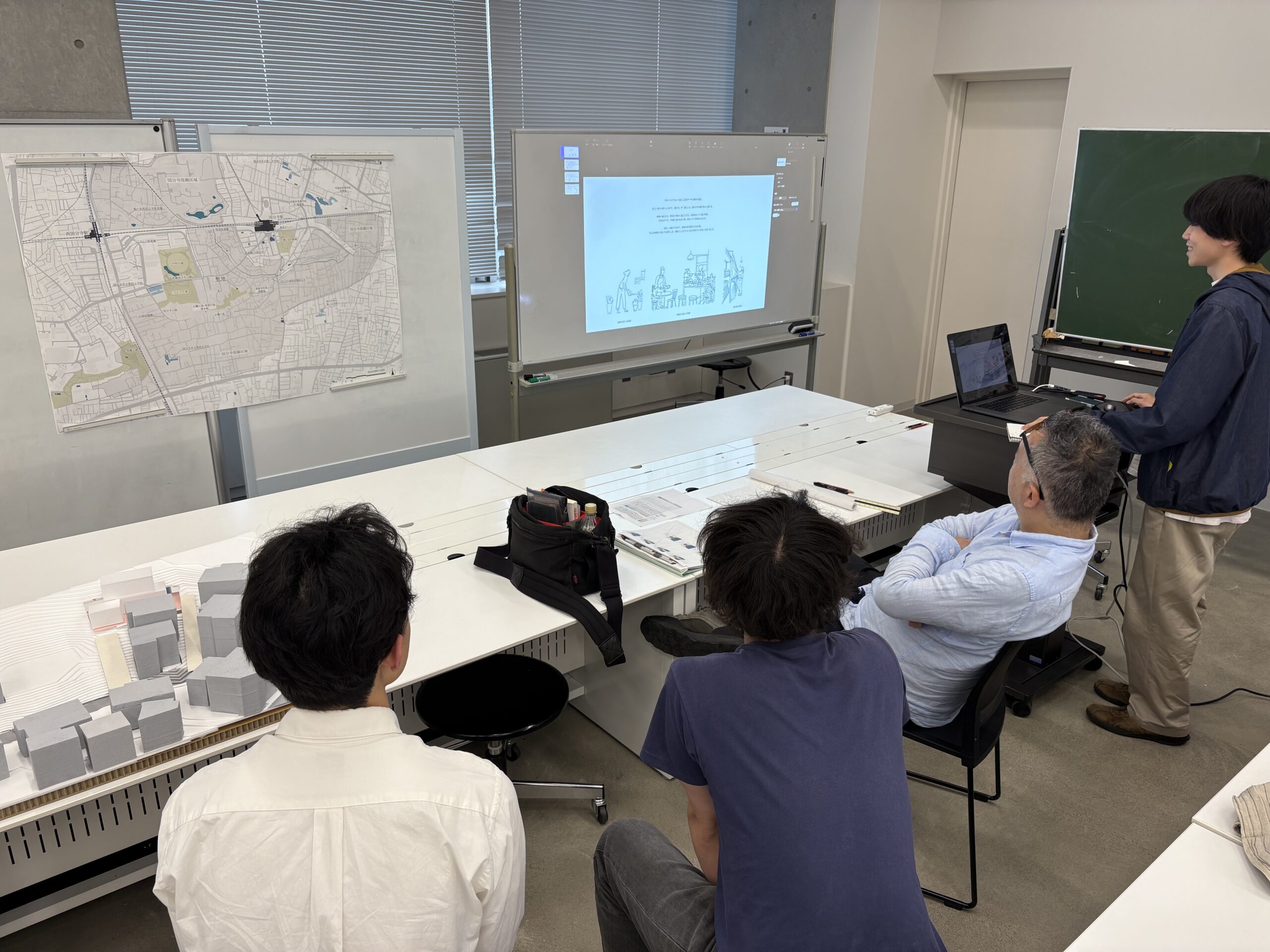

第7週目となる本日の授業では、前回の中間発表をブラッシュアップした個人テーマのコンセプトや自分が館内、関外のどの場所に焦点を当て、何を設計するのかを発表してもらいました。

また、自分の選んだ場所と関内、関外エリアとのつながりがまだまだ感じることができずに、設計に手をつけきれていない様子が見受けられました。

全体的に、まだ図面や模型で提案を伝えることができていなく、各々が持っているイメージや考えがあると思うので、今回指摘された、部分と全体をソフトな面においても、ハードな面においても行き来すること。そして、スケール感を持って手を動かしていくことを意識していきましょう。

授業の中盤で、岡地先生から今の地球で何が起きているかという話をいただきました。地球温暖化、人口減少、紛争などさまざまな問題が起こっています。そこには必ず社会的背景があり、その先に起こりうる未来があります。そこに対して、目を逸らさずに、今の自分に何ができるのか、建築を提案するものとして何ができるのか、地球という大きな規模でなくても、今課題で向き合っている関内、関外で何ができるのか。常に考え、取り組んでほしいと思います。

TA:勝又小太朗

<トラック4>

担当:板坂留五 TA:荻尾明日海

本日から第2課題のエスキスがスタートしました。全員で机を囲み、他の人のエスキスを聞きながら進めていきました。

今回のエスキスの中では、主に敷地とプログラムを説明しましたが、さっそく敷地模型を作ってきた人や歴史を細かく調べてきた人などがおり、意欲的な様子が見られました。

この設計課題では、ブックレットから得たことを繋げていくことが大切です。学生たちはブックレットの制作を経て得たことを設計のテーマに昇華させられていた印象でしたが、ここから設計へとどう発展させていくかが重要になります。最初からブックレットを無理矢理建築に近づけようとせず、スケール感なども交えながら段々と抽象化してみるのも良いと思います。

また設計では、対象敷地とした場所を深く理解すること、周辺環境との関係を考えることが必須です。その場所で起こっているリアルな課題を浮き彫りにすること、都市の断面図を描き関係性を可視化することなど意識して取り組んでみてください。

授業の最後に、板坂先生から自身のプロジェクトの中で考えていた「都合」についてのレクチャーをしていただきました。用途や動線、時間との関係性、暗黙の了解、場所性など、様々な都合の捉え方の話はとても面白く、学生たちも以前より設計へのイメージが湧いたのではないでしょうか。

「都合」とは、他人がいて、外的な何かがあって起こる反応である、という話もありました。設計を進めていく上で、何に対して都合が働くのか?何のためか?誰のためか?ということを常に自問自答しながら考えていくことを大切にして欲しいと思います。

TA:荻尾

<トラック5>

担当:玉田誠、中津秀之 TA:南部

トラック5では、本日から第2課題が始まりました。この課題では、第1課題のリサーチを踏まえ、自分が着目した新たな「単位」から想像した都市や建築空間を提案します。本日は第2課題最初のエスキスを行いました。

全体の印象として、第一課題の継続でリサーチを深めている一方、第二課題である設計に踏み込めていない学生が見受けられました。平面上で情報や敷地を見るのだけではなく、積極的に図やダイアグラムなどの形で表してみる、模型を作るなど手を動かして設計を初めて行きましょう。

また、悩んで手が止まっている学生や、違和感や疑問があり前に進めていない学生も見受けられました。手が動かなくなってしまってもまず「やってみる」ことをしてみてください。何か新しい発見や、違ったことに気づくかもしれません。また、自分が設計する空間が周りとどう関係し、影響を与えるのか、など周辺環境まで視野を広げて考えてみてください。第二課題では想像力を働かせながら楽しく設計を進めていきましょう。

TA:南部