2025年6月12日「建築設計製図Ⅰ」第9回の授業が行われました。

講義の前に、模型の評価視点のルーブリックが配布され、各自が製図の作業に取り掛かる前に自作した模型の自己採点をしました。ルーブリックの視点は、実際に建築に関わる時にも大切なものだという説明がありました。学生は、ルーブリックの意匠・計画、環境・設備、構造、材料・施工の4つの視点に基づいて、自身の作業態度や完成した模型を見つめなおしました。模型も図面と同じように相手の伝えるための道具になります。相手が見ることを意識して制作してみてください。

採点項目は、仕上がりの状態が綺麗で正確であるか、極力ごみを出さない工夫が出来たか、強度はしっかりしているのか、材料の選定は適切か、など今後の模型制作では基礎になるものです。色や材料一つで見た目は変わるので、ここからプラスアルファで視点を広げていくとかっこよくきれいな模型をつくれるようになると思います。どんな空間をデザインしたいか、楽しみながら制作してみてください。

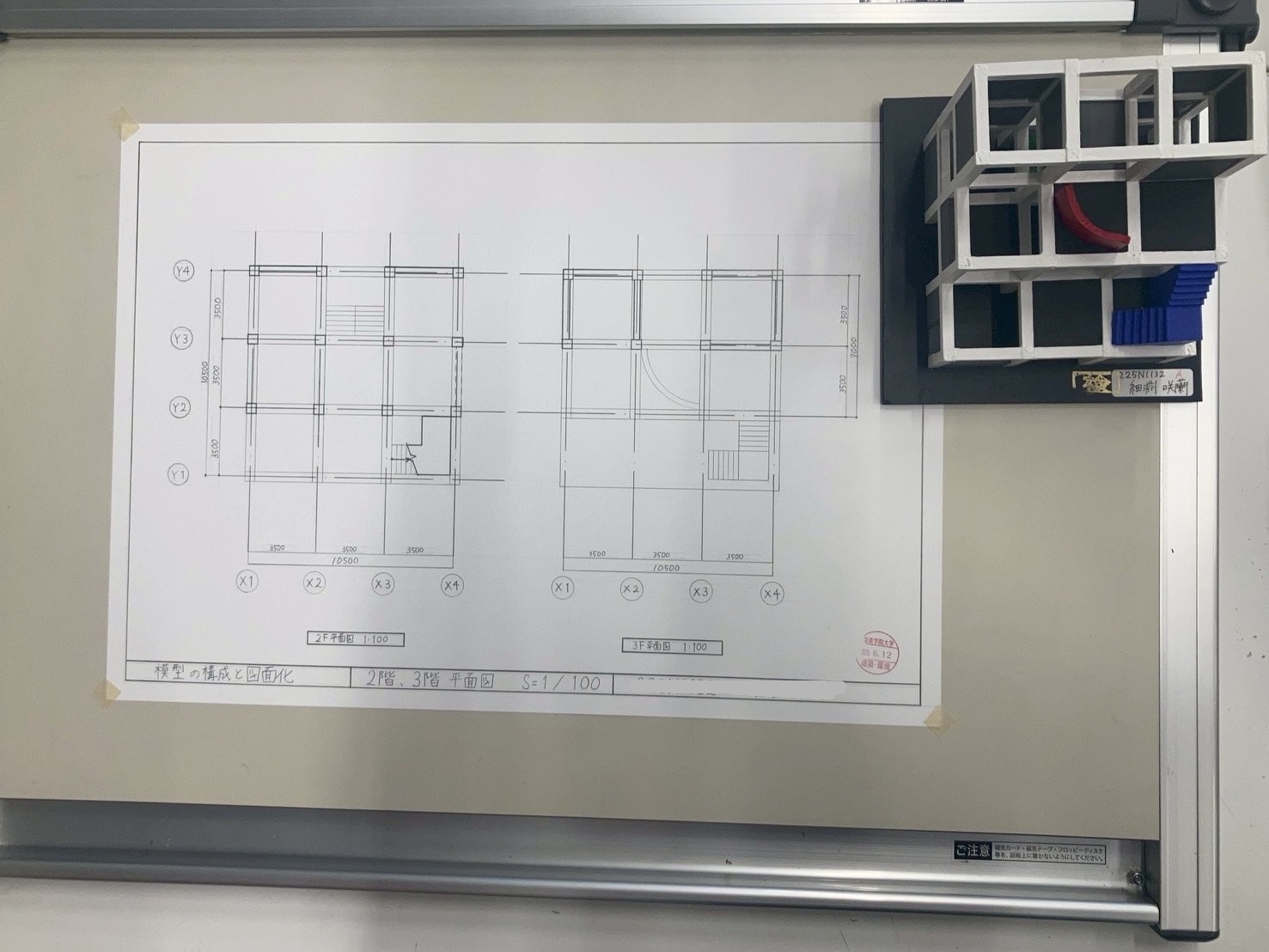

本課題では、自作模型の2,3階平面図の作図を行いました。

各階から1600㎜の高さで建物を水平に切断した状態を真上から見た図を作図するため、高さが1500㎜の腰壁は「みえがかり」となることに注意しましょう。また、腰壁を天井から吊るして垂壁にしている場合は切断した高さにかぶっているため「細い破線」になります。しかし、まっすぐ切らないといけないという決まりはないので、部分的に切断する高さを下げて「断面線」にしても構いません。自分が設計したものが相手に伝わりやすいように工夫してください。

作図に慣れてきて作業時間を余らす学生がたくさん出てきましたが、線種の描き分けが曖昧な学生が多く見受けられました。建築図面において線の描き分けは重要です。断面線は太線、基準線は中線、みえがかりは細線と、引いている線は何かを意識しながら、焦らず丁寧に作図することを心掛けてください。

作図作業の時間後に、まいにちスケッチの講評が行われました。きれいに正確に描くことも大事ですが、対象物のスケール感を身に付けることも大切です。

回を重ねるごとにスケールが大きくなっていますが、身近なものを改めて観察することで、素材やタイルの配置のされ方、スケールなど新しい発見がたくさんあるでしょう。その発見は建築設計にも役立つと思うので、日常でも少しずつ視野を広げて観察してみたりしてどんどん吸収していってください。

次週、2025年6月19日の授業では「まいにちスケッチ」のsketch10「トイレ」と、本講義の課題の提出日です。時間内に指定の場所に提出してください。

SA:池崎