2025年6月7日(木)「建築設計製図Ⅰ」第8回目の講義が行われました。

はじめに、立体ドリルの解説がありました。立体ドリルの問題を考える際にはそれぞれの面を色分けしてみると、想像しやすいとアドバイスがありました。何回も行い想像することで、基礎が身に付き実際の空間把握もしやすくなります。できた人もできなかった人ももう一度挑戦してみましょう。

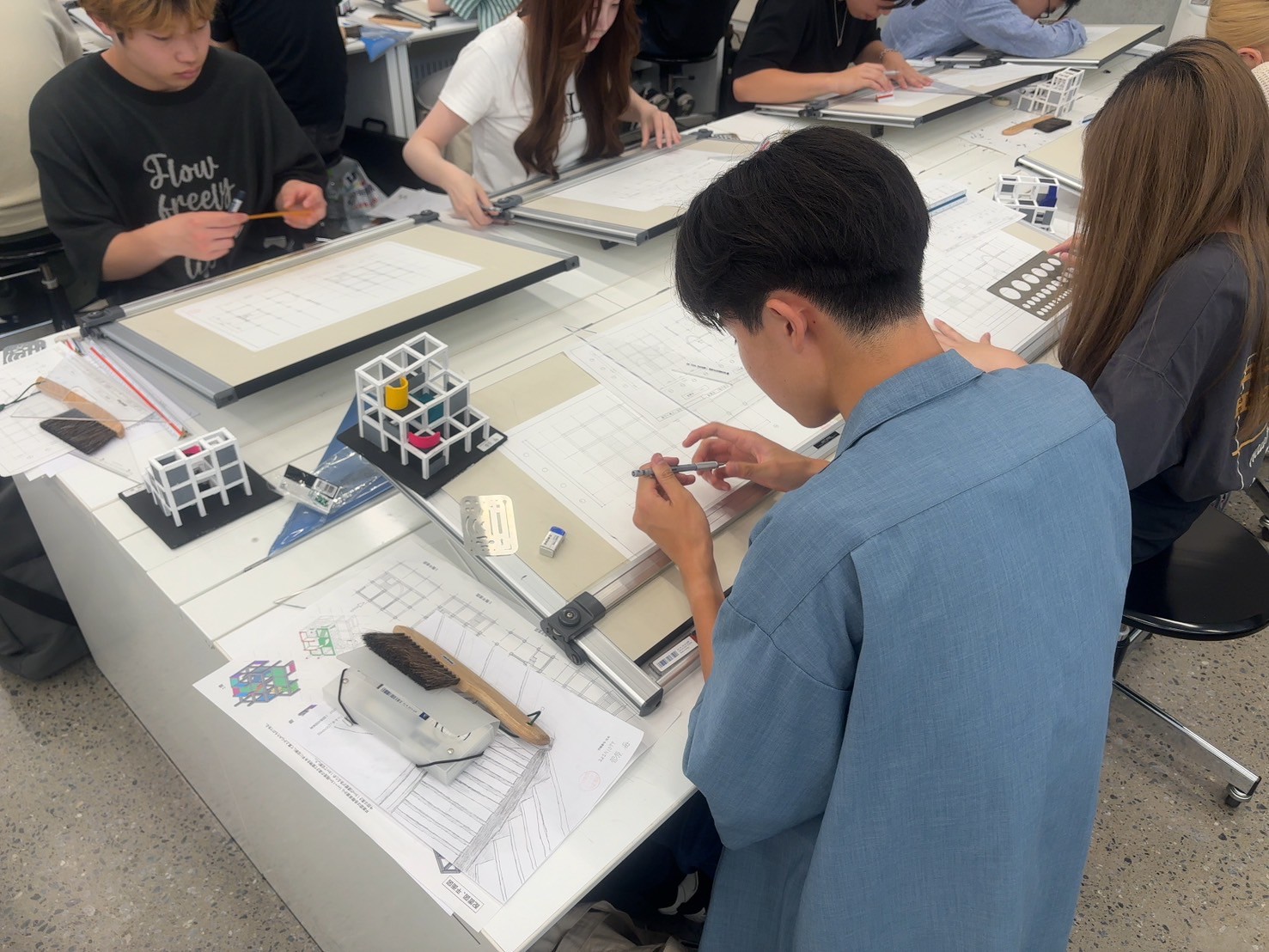

今回は、自分で制作した模型を図面化する課題です。まずは、各自が持参した模型を写真撮影しました。撮影にあたっては、①前から②右斜め前方③左斜め前方の③方向から撮影するようにという指示がありました。みなさんが一生懸命制作した模型の記録としての意味もあります。ですから綺麗に撮ることも建築を学ぶ上で大事な要素の一つです。ピントがボケている周囲の物が入り込んでいる、水平ではない、など気を付けるポイントは多数あります。模型写真はこれからも使用する機会が多いので、綺麗に撮る練習をすることをお勧めします。

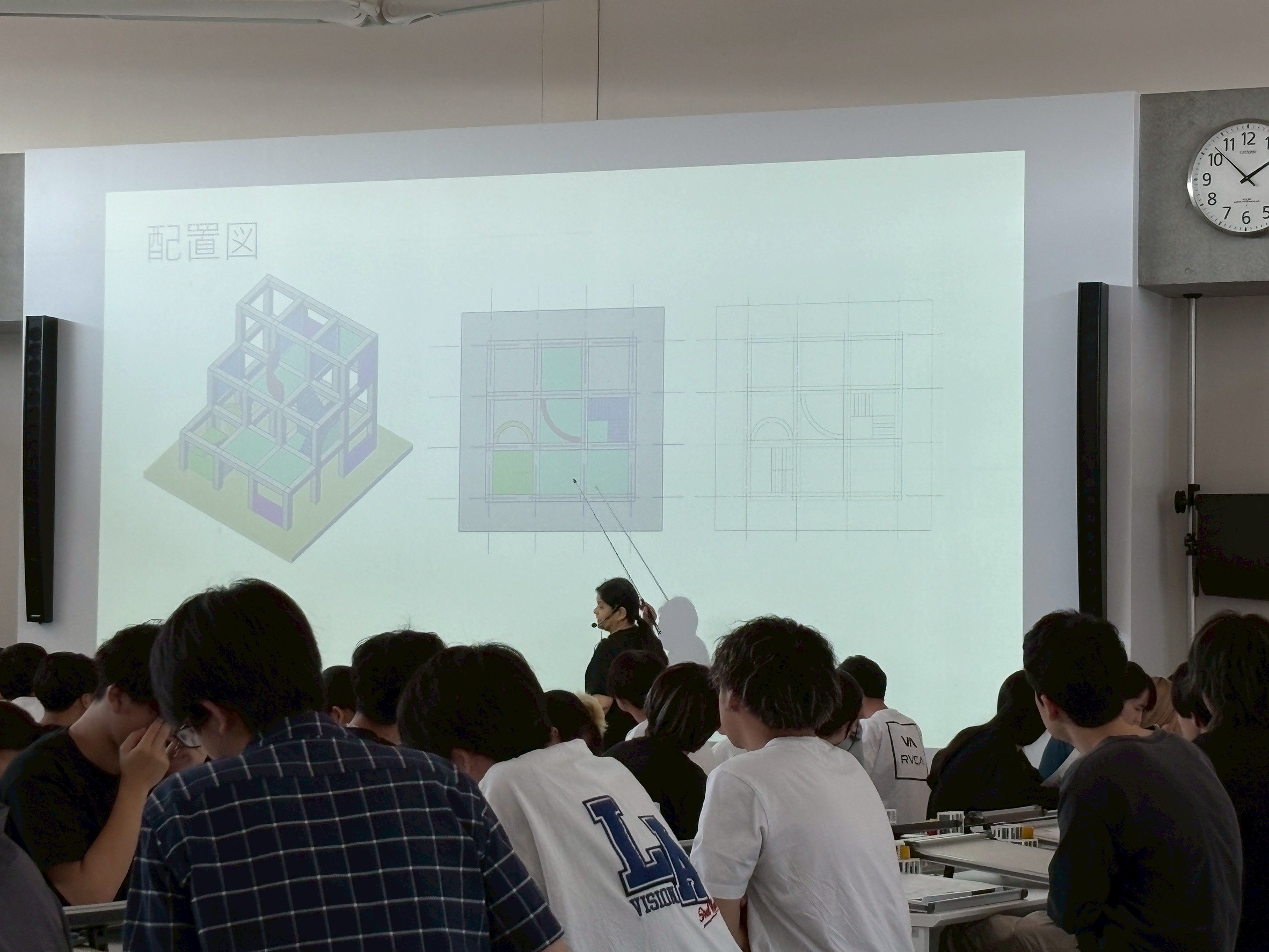

次に、模型を使用した図面を描きました。模型を見つつ配置図と平面図を起こす作業です。今までは「住吉の長屋」の課題は図面の模写でしたが、今回からは自分で考えて描かないといけません。改めて描き方の手順を説明します。

1)基準線を描きます。基準線は建物の「座標点」です。壁や柱の位置がどこにあるのか客観的に正確に示すためのものです。薄い線で描いている人もいますが、補助線とは違うので、中線で「はっきり」描くことを心掛けましょう。また、基準線を綺麗に見せるためには補助線を引くことが大切です。

2)梁や柱を描きます。配置図は上から見た図なので中線で描きます。平面図は水平に切ったところ=断面は太線で描きます。

3)壁を描きます。壁の幅は柱の1辺の長さと同じではありません、違うことに注意が必要です。

4)最後に階段や腰壁などを描きます。実際に学生達が課題に取り組んだ時に壁や梁などの図面の読み方自体は理解できているようでしたが、図面の描き方がまだ理解できていない学生が多かったです。例えば、名前の枠が大きい人など多く見られます。一点鎖線や枠、名前、寸法も大事です。特に寸法は正確に描きましょう。

来週も模型を使用して図面を描きます。線の太さ、濃さに注意して描くようにしましょう。考えながら描くことができれば、設計にもつなげることができます。基礎を学ぶことが一番近道です。諦めずに頑張っていきましょう。また、模型がきれいに作れなかったり納得がいかなかったりした生徒は、先生やTAに聞いてみてもいいかもしれません。模型も少しの心がけで大きく飛躍します。時間が掛かっても良いと思います、図面も模型もきれいに作成できるようにしましょう。

TA:宮下