担当:中津秀之

専任教員:柳澤潤、黒田泰介、古賀紀江、粕谷淳司

非常勤講師:高橋堅、岡路明良、玉田誠、納谷学、板坂留五

助手:Yap Minwei

TA:荻尾明日海(M2)、勝又小太郎(M2)、石垣仁(M1)、伊藤希(M1)

5月26日(月)「総合デザインスタジオ」の第5回目の授業が行われました。

この授業は履修者全員が5つのトラックに分かれる演習授業です。各トラックに数人の教員が付き、それぞれ異なったテーマの課題が出されます。今回は第1課題のトラック内講評が行われました。下記各トラックの授業様子です。

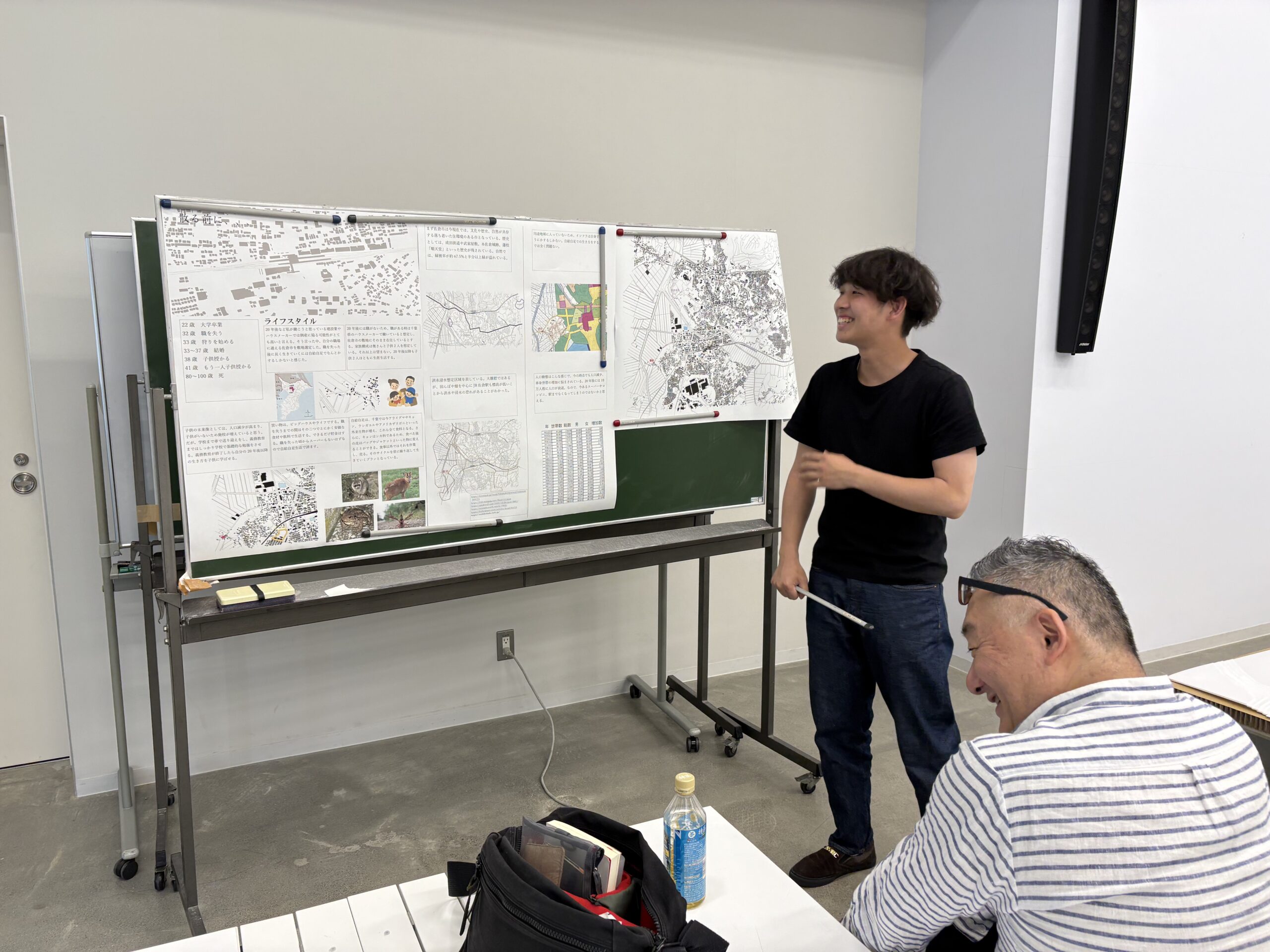

<トラック1>

担当:高橋 堅 TA:石垣 仁

本日は、第1課題の全体発表を行いました。トラック1では、授業の最初にトラック内でプレゼンテーションを行なった後、代表者を決めました。トラック1からは、GOLOVLEVA DARIAさんと、高橋 文太さん、2名が代表で全体発表しました。

GOLOVLEVA DARIAさんは、20年後のライフスタイルを流山市の都心へのアクセスや子育てしやすい街に好印象を持ち、自分が将来カフェを経営することを取り入れてた計画を発表しました。選定した敷地は周辺にある3つの駅から均等な距離でよく見えますが、先生方からは実際の使用頻度など周辺のリサーチの解像度を上げて行くとより良い提案になるとご教授いただきました。

高橋 文太さんは、自分自身が就職する会社に通いやすい千葉県佐倉市を敷地選定しました。彼は20年後のライフスタイルはこれまでの結婚、定年退職といって当たり前とされてきた人生というものが、これからはあまり前でなくなる未来を予想し、現在千葉県全域で問題になっている特定外来生物を狩り生活するなど興味を惹くような計画を発表しました。

先生方からは、なぜその敷地にしたのかの説明がかなり漠然としているのと、ライフスタイルとどのように掛け合わされて行くのかがもっと知りたかったとのお声もあったので、完全に別物と考えずに並行処理していけるように課題と向き合ってほしいです。また、プレゼンの際にしっかりと自分が伝えたいことを話せるように他人事ではなく常に私事と捉えて授業に挑んで欲しいと思います。

次回からは、第2課題に向けたエスキスが始まります。自分が選定した敷地やライフスタイルの解像度を高め、より具体的に自分の考えを持って進めて行くことが大切です。選定した敷地が本当に20年のライフスタイルを謳歌できるような場所なのか、ライフスタイルをもっと細かく設定するべきなのか、自分に厳しく社会にも目を向けて日本が、世界がどのように変化して行くのかを考慮した20年後のライフスタイルを見越していくことが大切です。

TA:石垣 仁

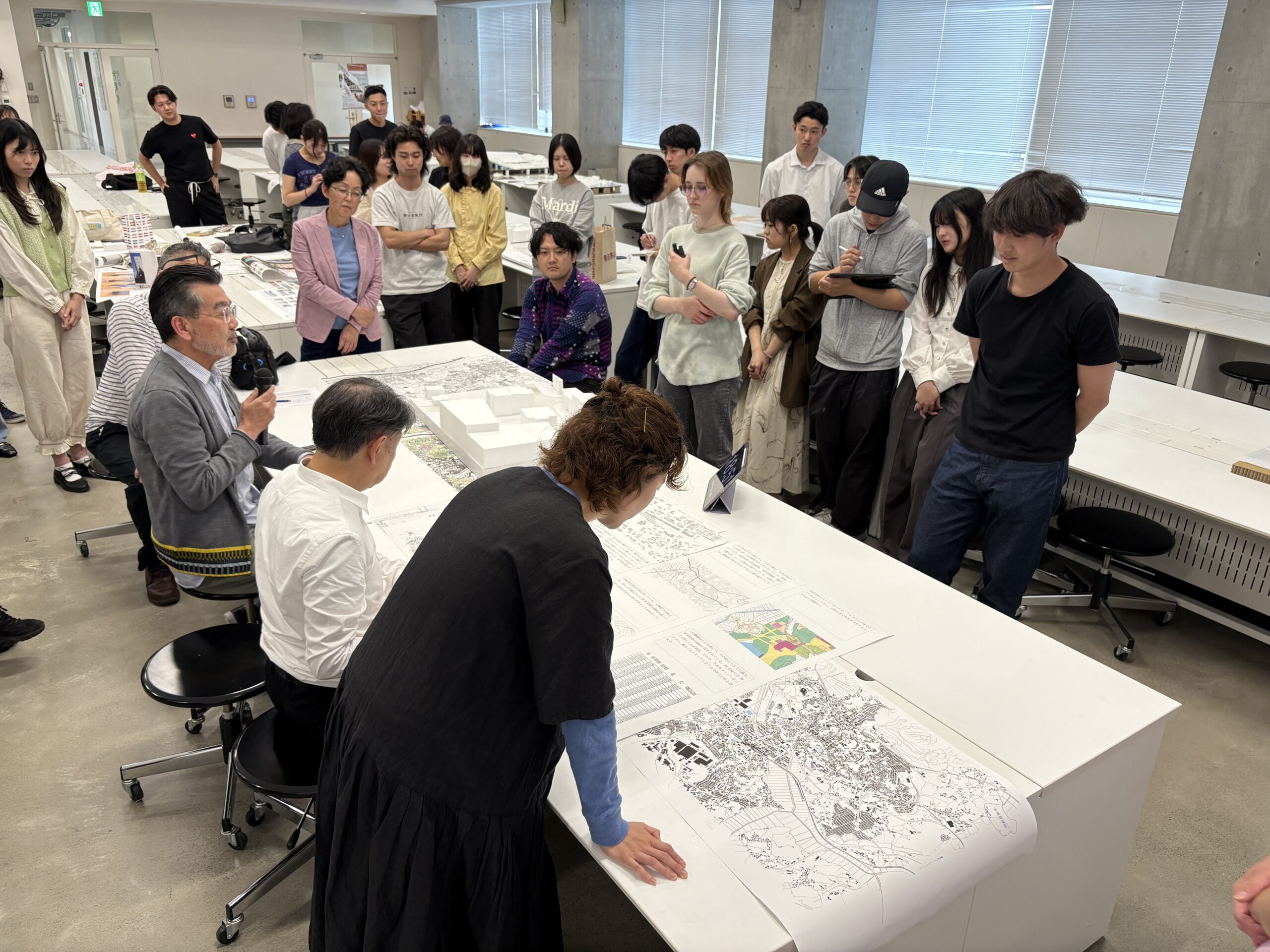

<トラック2>

担当:納谷学、ヤップ・ミンウェイ、黒田泰介 TA:伊藤希

本日は、第1課題の全体発表を行いました。トラック2では、最初にトラック内で先週までの違いや新しく追加された内容を発表して代表者を決めました。トラック2からは、高橋茉奈さん、森瑛麗亜さん、森春花さんが代表として、全員の前で発表しました。

高橋茉奈さんは、海老名の農業歴史から考える地産地消のかたちとして、海老名市の歴史から農業を見て現状の問題や地産地消の問題を挙げました。農業に関する活動や地域の歴史に関わりを持たせて、地産地消活動と繋げる提案をしました。

森瑛麗亜さんは、まちを動かす「ひろば」「みち」づくりとして、多摩ニュータウンを敷地に団地の老朽化や人口減少など、ニュータウンの団地の現状を問題として挙げました。自然環境や交通の便利な点を利用して、サードプレイスとなる地域拠点をつくる提案をしました。

森春花さんは、地元である山形県の新庄まつりを今後も継承させていきたいという想いから現状まちが抱えている問題を挙げました。少子高齢化や祭りで使用する格納庫の整備など歴史ある祭りを継承させるために、常設で山車の展示を行える場所や身近に祭りを感じてもらうための提案をしました。

先生方からは、リサーチをして自分で問題を見つけた所もあれば、現状で見えている課題を問題にしているなど、何をまちの病として取り組んでいくのかが重要だと話がありました。トラック内でも、まちの問題が見つかっている学生も居ればリサーチから上手くまだ問題が見つけられない学生も居ます。

次回からは、第2課題に向けたエスキスが始まります。自分が選定した敷地の中で、より具体的に自分の考えを持って進めて行くことが大切です。なぜその敷地なのか、上手く説明出来ない事でも相手に伝わるように、図面や模型で表現しましょう。手を動かしながら考える事で、新たな気づきや見えてくる事もあります。第2課題でも引き続き、自分の考えが相手に伝わるように表現や根拠を持って取り組んで行きましょう。

TA:伊藤

<トラック3>

担当教員:岡路明良、粕谷淳司 T A:勝又小太朗

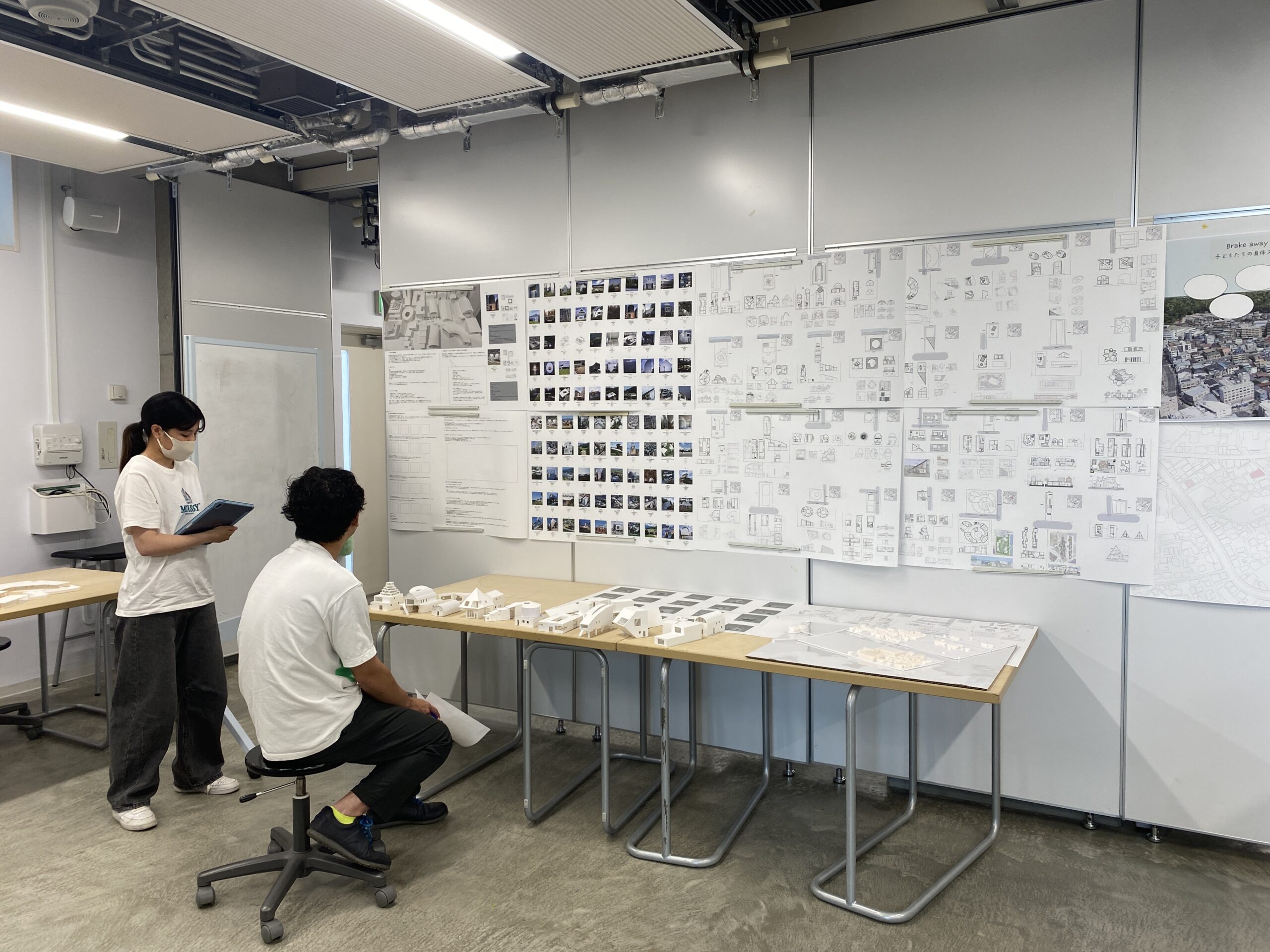

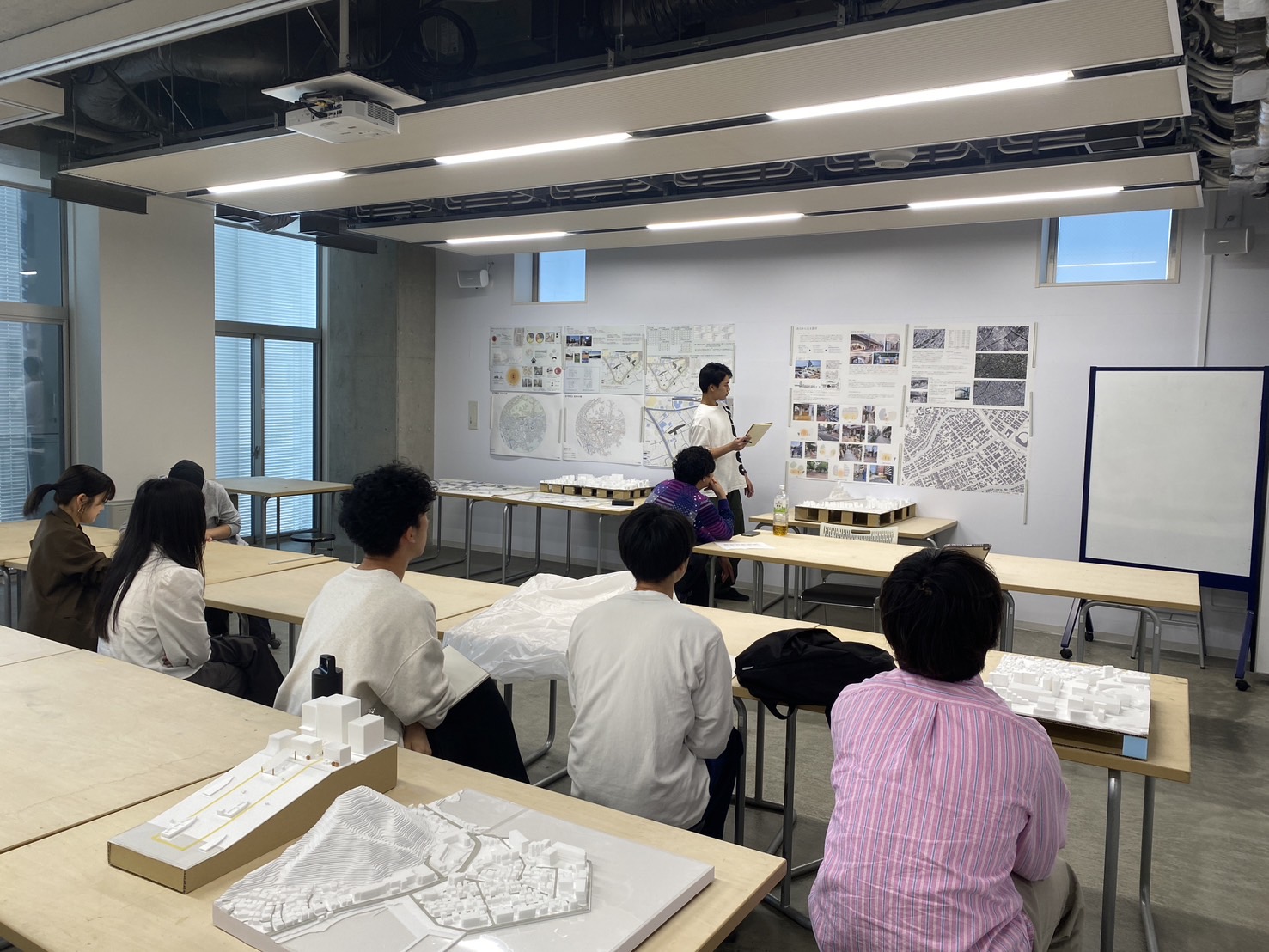

2025年5月26日(月)第6週目となる本日の授業は、第一課題の発表を、トラック全体で行いました。

このスタジオでは、「都市に内在する課題を読み解き、空間を通して応答する」というテーマのもと、住まいの在り方や人とまちとの関係を見つめ直しています。対象エリアは横浜市の関内・関外エリアで、「まちに開かれた居場所」を見出すことが課題となっています。

前回の反省も踏まえ、学生には、第一課題の成果物をまずトラック内で発表してもらいました。歴史的観点から自分の提案に結びつけ、自分なりに関内・関外の展開を見出している学生や、ビルや、アーケード、など街に存在するオブジェクトに着目し、分析を重ね、町の特徴的なオープンスペースに着眼点を置き、人と、都市の関係を再構築する学生といったように、さまざまな視点が見受けられました。

また全体のトラックごとの発表において、各トラックの人がどのように進めているのか、成果物の密度、プレゼンテーションなどを知る良い機会になったのではないでしょうか。各トラックの先生方からも的確なアドバイスをいただいたと思います。来週からは第二課題である設計にシフトします。今一度、自分の成果物と照らし合わせ、ブラッシュアップをし、次の課題に臨んでいただきたいです。

勝又

<トラック4>

担当:板坂留五、古賀紀江 TA:荻尾明日海

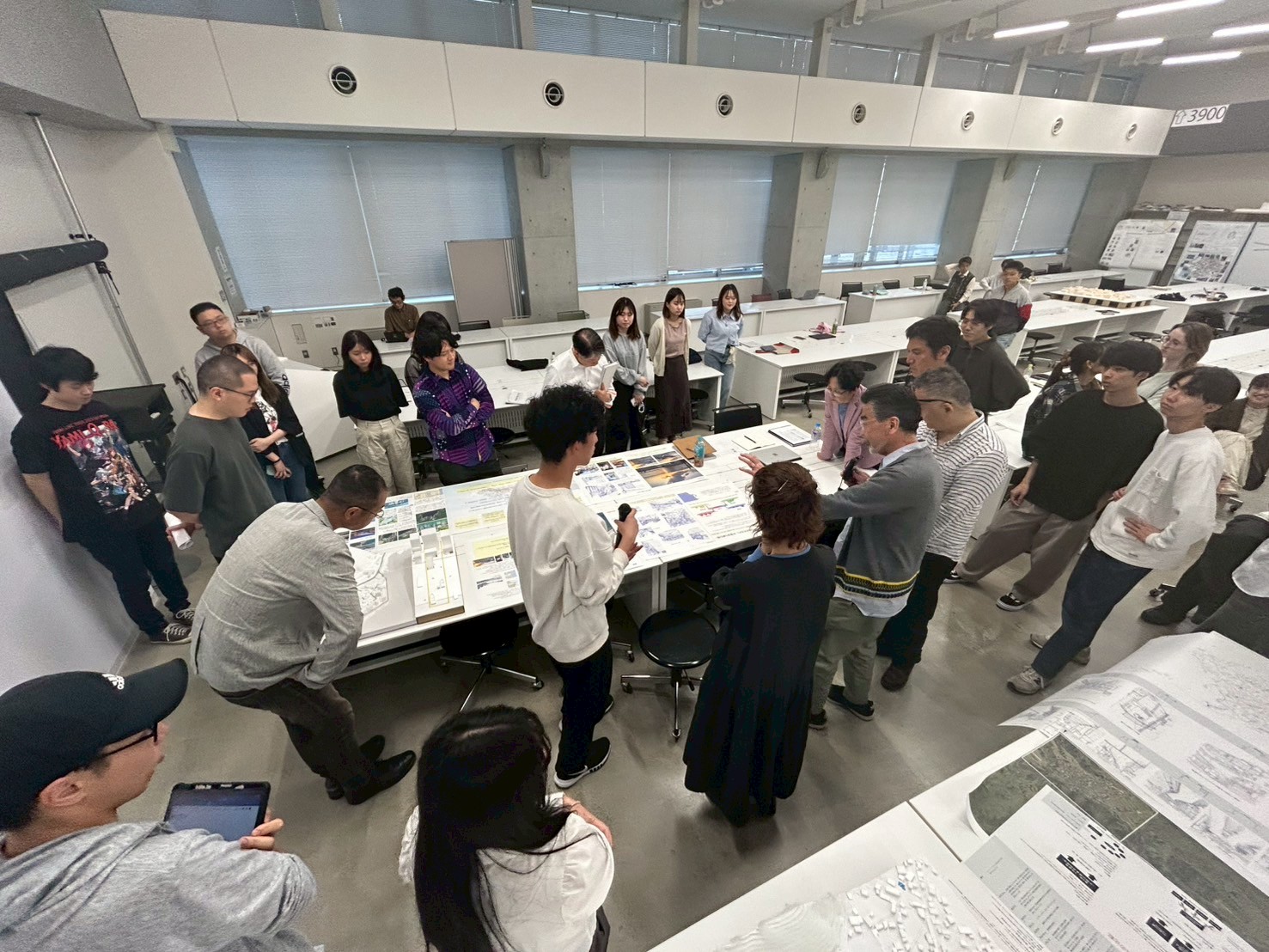

本日は全トラック合同の全体講評会でした。

講評会の前に、トラックで集まり簡単に発表とエスキスを行いました。

学生たちの作品はどれも面白く、消失点に穴をあけてページを回転させられるようにしたもの、紙を何枚も重ね奥行きを演出する分厚いページを作ったもの、線画に置き換え色を抽出した分析的なもの、印刷した写真の折り方やコラージュ手法により不思議な光景を表現したものなど、バリエーション豊富なブックレットが出来上がりました。

完成したブックレットに対して、読む側からどのように見えるか、どうすればもっと良くなり、伝わりやすくなったかというコメントを全員が受け取りました。

その後、トラック4の学生全員の作品を全体の前で発表し、先生方から講評をいただきました。

先生から全員に、「ブックレットをつくってみての感想」を問われました。学生たちは、何をきっかけにテーマとしたものに視点を当てたのか、なぜこのような構成にしたのかという背景的なことから、制作したブックレットから何を応用し、どう展開していくのか?といった第2課題を見据えての内容まで、言語化して説明していました。

またそれ以外には、「ブックレットを構造化し、どのように提案につなげていくのかが大切」、「マッピングした地図との関係が示されていない」といったコメントをいただきました。学生達にはぜひ、ブックレットの制作を振り返り、自己分析をしてみて欲しいと思います。マップなどを見返し何がルールになって構成されていたのかを考え直すことや、今一度客観的に見てみることで、設計のアイデアにつながるかもしれません。

第2課題は、「「都合」を内在する建築及び空間の設計」とされ、「都合」をテーマに6人以上の人が利用する空間を構想し設計することが求められています。設計へとつなげる際、本をそのまま空間化するのではなく、本を読むときの体験や感覚を空間化することを意識してほしい、と話がありました。

次週は、選定した敷地の地図と、プログラムを持ってくるように、と指示がありました。持ってくる地図には、設計に直接つなげていけるように、建蔽率や道路等の敷地周辺についての情報を必ず明記するようにしてください。

設計課題に入ってからもどんどん手を動かしていきましょう!

TA:荻尾

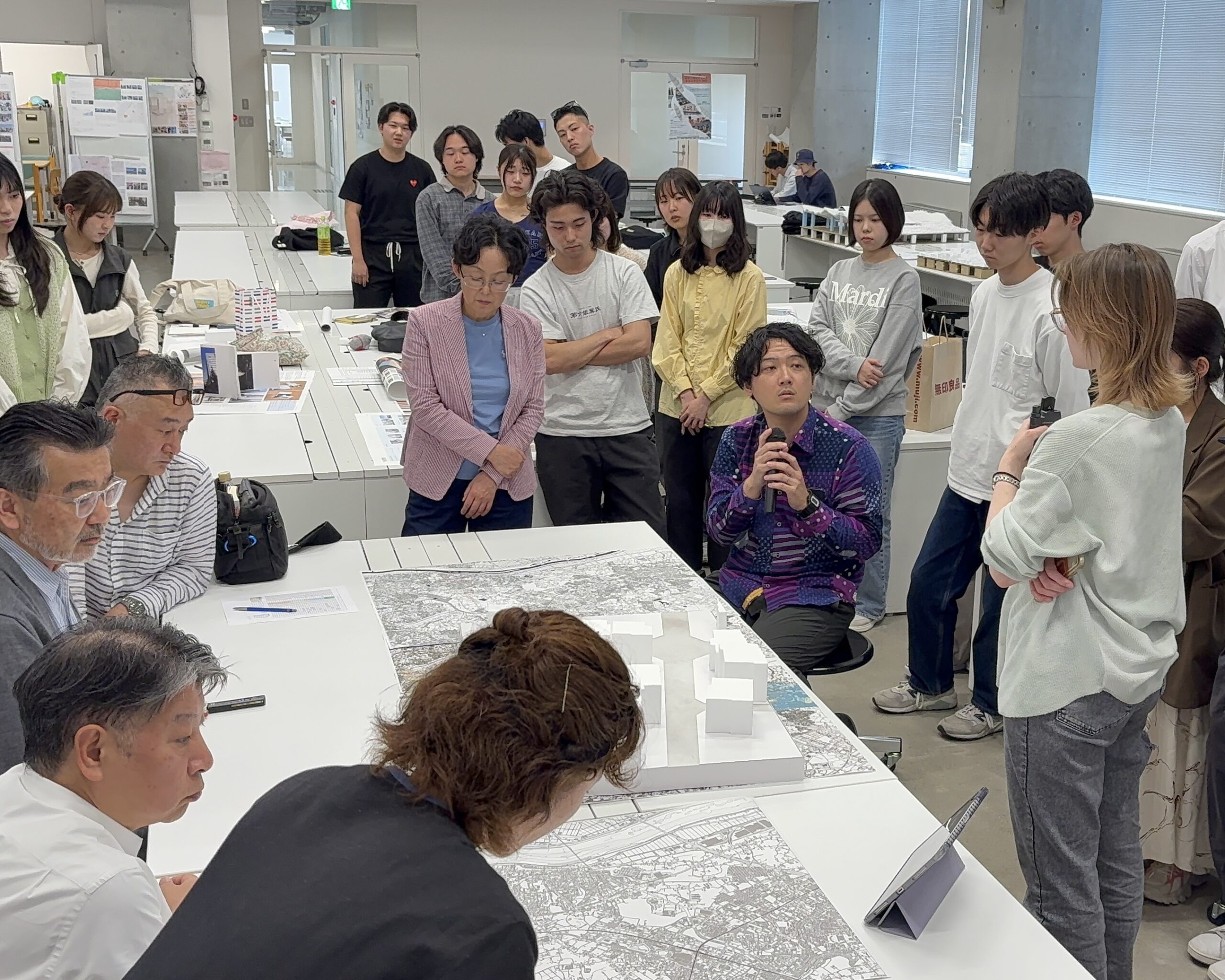

<トラック5>

担当:玉田誠、中津秀之 TA:南部

トラック5では全体講評の前にトラック内で3分間のプレゼンテーションを行い、鈴木さん、中田さん、森田さんの計3名が全体で発表を行いました。

第1課題では、単位から建築・都市空間を考え、各自が着目する「単位」について敷地の選定およびテーマの発掘、プログラム構築のためのリサーチを行ってきました。第1課題を振り返り、リサーチの量や質に個人差があるもののどの学生も意欲的に取り組み、最終的には選んだ単位、必要なリサーチ、今後自分がどうしていきたいかを説明できていた学生がほとんどでした。

全体では先生方からいくつかアドバイスをいただきました。自分が考える土地を良く知るためにさまざまな視点で見てみる。文字だけではなく図面、模型を早い段階からつくって説明する。また、プレゼンテーションの質についてもアドバイスをいただきました。

次回から第2課題の設計が始まります。今回先生方からいただいたアドバイスを振り返り、不足しているリサーチをしつつ、設計も考えていきましょう。そして引き続き楽しみながら課題に取り組んでいきましょう。

TA:南部