2025年6月20日(金)、建築設計製図Ⅲ第10回目の講義が行われました。

まず初めに、大塚先生より、空調設備計画や搬送設備計画、採光計画など環境設備について、美術館をメインの例として扱いショートレクチャーを行っていただきました。説明にあったように美術館では様々な採光計画が考えられます。今回例として挙げられた美術館を中心に、その採光計画がどのように空間に影響するのかを考え、自分の美術館に適した採光計画をみつけていきましょう。

また、トイレの配置についても第1課題とは異なり、一般的なトイレはもちろんバリアフリー要素のついたトイレなど必要なトイレの種類、個数が増えます。動線計画の中でトイレの配置を考えるのは意外にも難しい点ではあると思いますが、適当に「ここら辺でいっか」という配置にはせず、しっかりと計画を持って配置していきましょう。

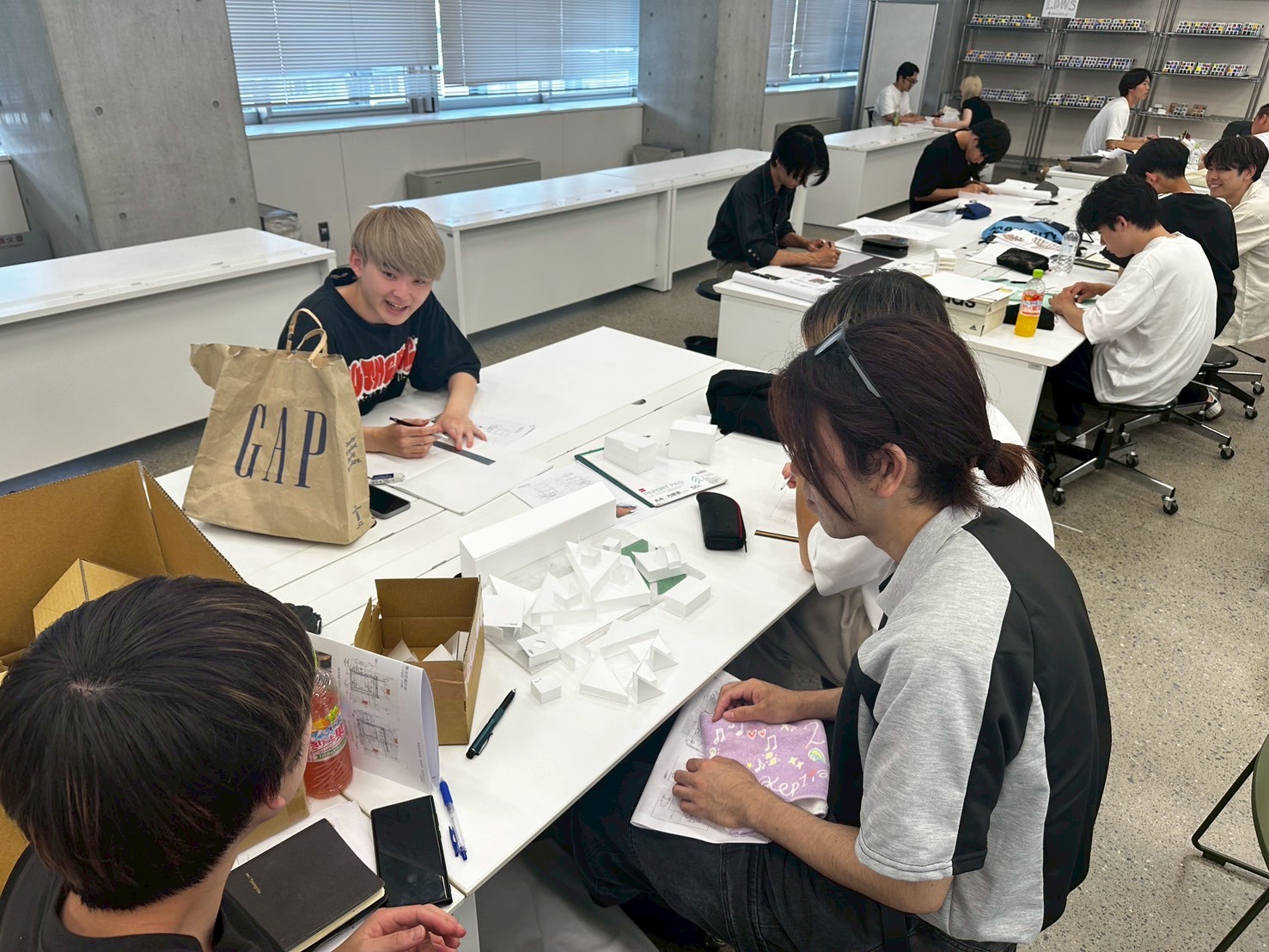

その後、第2回目のエスキスチェックが行われました。

今回は、前回に比べ、かたちにして持ってきている学生が多く見受けられました。かたちにしてみると思いのほか納得のいくかたちにならなかったり、光がうまく入っていなっかったり、逆に考えていなかったところでいい光の入り方をしていたりと、平面計画の段階ではわからなかった情報が多くあったと思います。

確かに動線も重要ですが、美術館は建築そのものがアートであり、外観的要素も第一課題に比べさらに求められるものであると思います。なので、平面を計画していく中で「かたち」にさらに意識を向けていくと、より理想的なものが作り出せるのではないのでしょうか。

また、今回学生のなかで全体的な計画から進めていくのではなく、「光」について考えた部分スタディを持ってきて、先生とどれが素敵な光の入り方かなどを話し合っている学生がいました。設計をしていると、模型でも平面でも全体的なかたちから入ってしまうのが一般的です。しかしこの学生のように部分から入り、それを組み合わせていきながら建築として成り立たせていくのもとても良い建築物を生み出すもう1つの設計の仕方であるように思いました。自分以外の学生の設計案や計画の仕方には、自分の中では出てこなかった考え方があり、自分の設計をよりいいものにするためのヒントがあると思います。ぜひ中間や最終だけでなくエスキス中の過程の中でも互いに話す機会を設けられると良いでしょう。

TA宮島