6月24日は9回目の授業では,2回目の建築環境・設備実験(換気の実験)が行われました。

2週目の実験では、室内と室外の炭酸ガス(CO2)濃度の差から計算によって対象室の換気量を求める方法(JIS A 1406呼気中のCO2を用いた換気量測定(炭酸ガス法))を学びました。

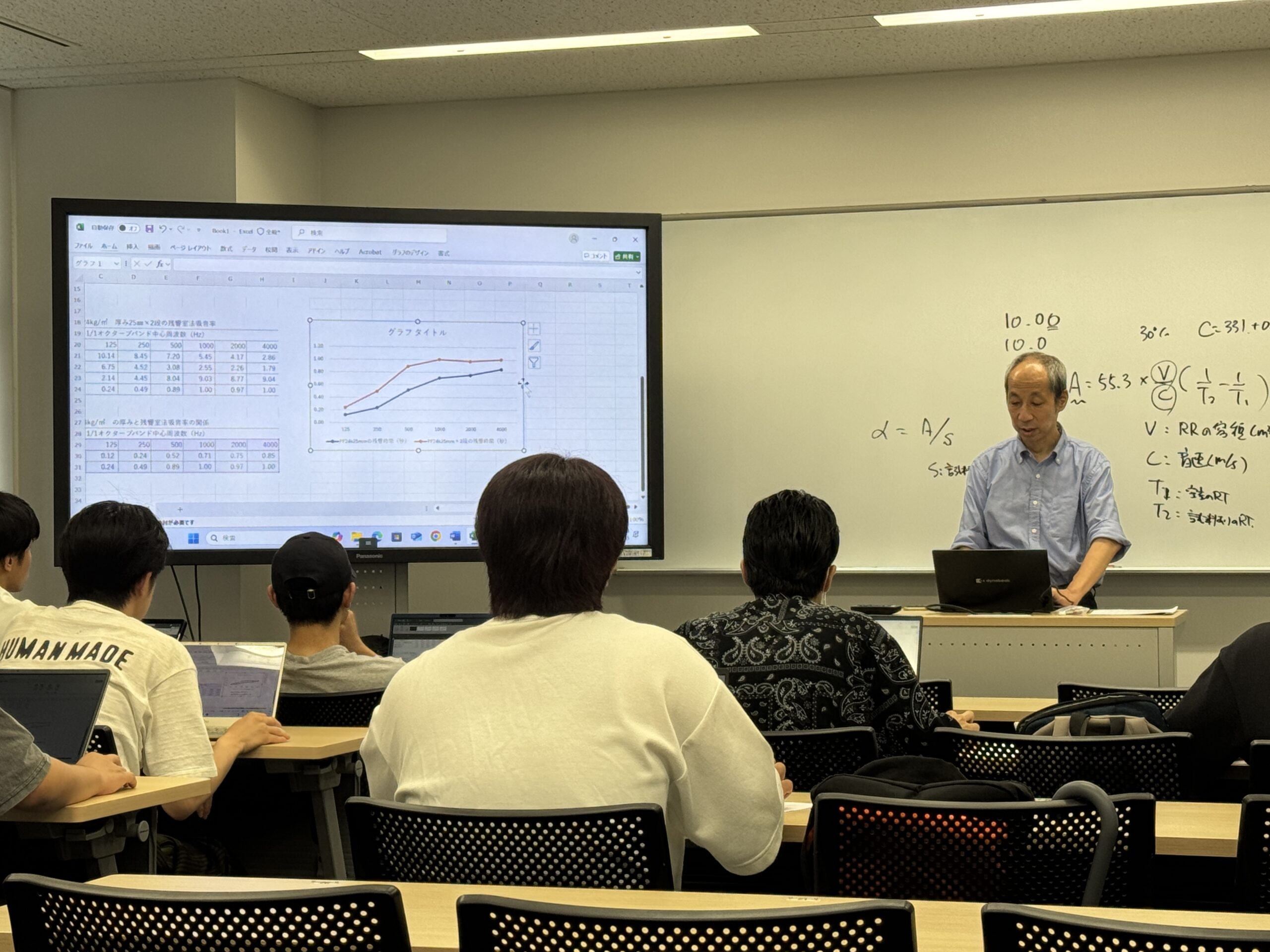

測定方法・換気量の計算方法等に関する講義を受けた後、学生は1分間隔で室内CO2濃度を濃度計で計測しながら、呼気中による室内CO2濃度上昇の様子も体感します。測定したCO2濃度の結果から関数電卓を用いてJISによる手法で換気量の計算を行います。換気量を求めるためには、式を満たす未知数を自分で探さなければならないため、仮定した値と得られた値の誤差が小さくなるように繰り返し計算を行います。正確な式を関数電卓に入力し、誤差を小さくすることに苦戦しながらも換気量を求めることができました。

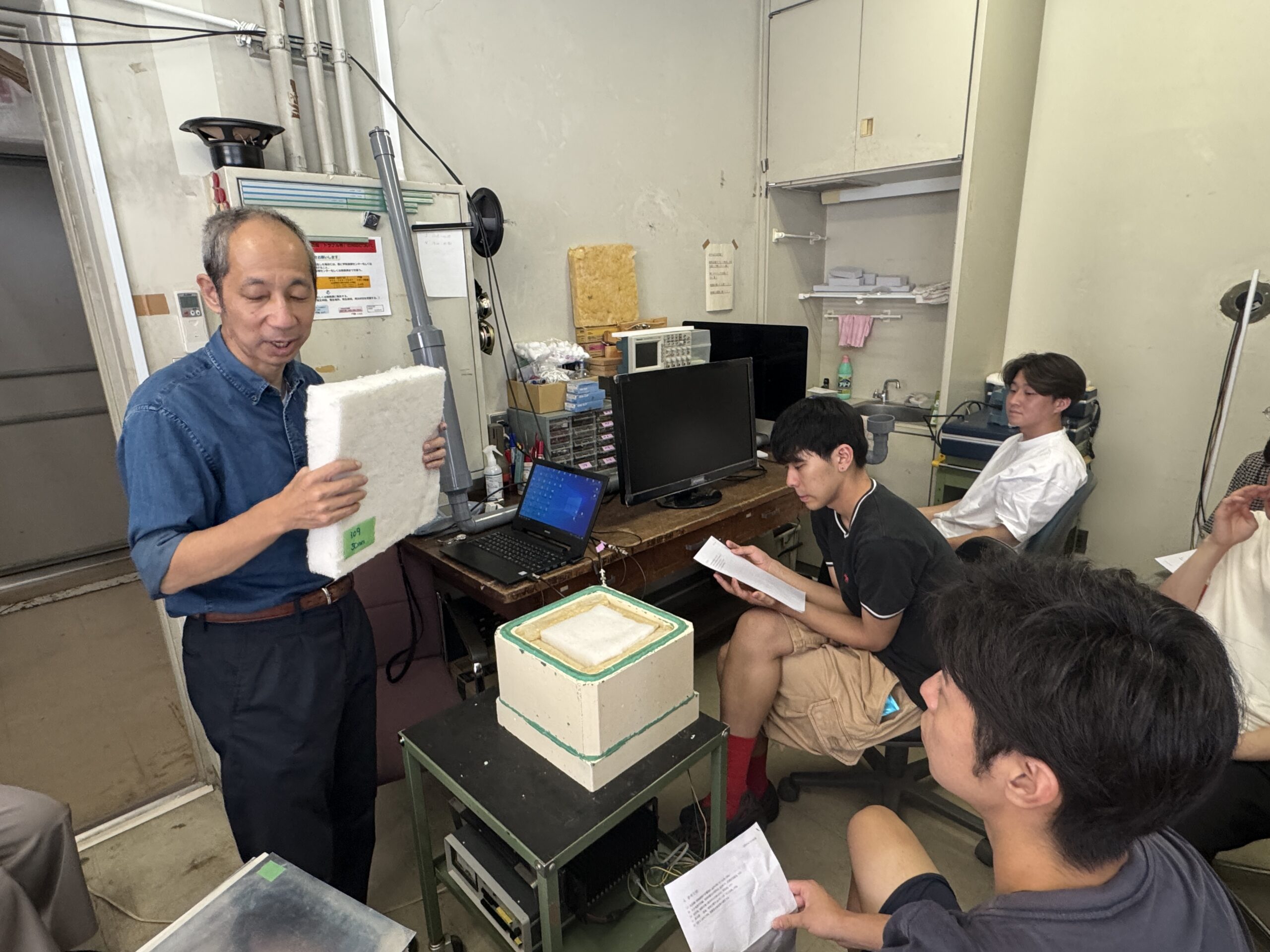

測定と計算の合間に大沢記念建築設備工学研究所内にある建築設備実験室へ移動し、PIV(粒子画像流速測定法)による気流解析を見学しました。羽根のない扇風機から噴き出す気流に細かな粒子状のスモークを散布し、レーザー照射することで気流を可視化します。実演は遠藤研究室の大学院生・学部4年生が行ってくれました。この粒子移動を高速度カメラで撮影し、コンピューターで画像解析することでレーザー照射面における風速ベクトル分布を求めることができます。

「換気の実験」は以上となります。2週間の中で、目で見て体感したことで日常生活における空気環境への理解を深めることができたのではないかと思います。

再来週のレポート提出に向けて、学んだことをまとめ、振り返りながら考察・意見・感想等をまとめましょう。

TA 北村