担当:担当:中津秀之

専任教員:柳澤潤、黒田泰介、古賀紀江、粕谷淳司

非常勤講師:高橋堅、岡路明良、⽟⽥誠 _、納谷学、板坂留五

助手:Yap Minwei

TA:荻尾明日海(M2)、勝又小太朗(M2)、石垣仁(M1)、伊東希(M1)

2024.04.14(月) 「総合デザインスタジオ」の第1回目が行われました。

この授業では1〜5までの5つのトラックに分かれて行われる授業です。各トラックに数人の教員が付き、それぞれ異なったテーマの課題が出されます。下記各トラックの授業紹介になります。

トラック1

担当:高橋 堅 TA:石垣 仁

トラック1では「Lifestyle Alternative」という課題が出題されました。

皆が漠然と思い描いている20年後のライフスタイルを可能な限り詳細に想像する。

そして、多角的にリサーチを進めて未来の解像度を上げていく作業を行い、建築における「住」という機能に着手しながら、生活の要素を今一度整理していき社会構造の変化に適応する能力を養うことを目的としています。

第1課題では、各々のライフスタイルを設定し、諸条件、予算、法規、をクリアするような場所、規模、そして建築ヴォリュームを1/100でスタディします。

20年後のライフスタイルの解像度を上げるべく、住まい方、働き方、家族、親御さんとの関係性、子供の学校の未来像、買い物場所や頻度、余暇の過ごし方、都市や自然、そして賃貸部分等の様々な要素を含めながら、実際にマイホームを建てるように多角的に情報を整理して広い視野を持って本課題は進行してきます。

近年、テレワークや週休3日制の導入。働き方の変化や人口減少に伴い、東京に住む人々も近郊の主要都市に移るかもしれません。また、A Iの進歩による働き方の変化などを含め、身近な物事だけではなく社会の変化も考え豊かな想像力と事実に基づいたリサーチをしていくことが大切です。

次回、国土地理院や不動産サイト、高橋先生が紹介してくださった参考文献を駆使して学生がどのような視点でリサーチを行い、20年後のライフスタイルを設定して敷地の選定をしてくるかが楽しみです。

TA:石垣 仁

<トラック2>

担当:納谷学、ヤップ・ミンウェイ、黒田泰介 TA:伊藤希

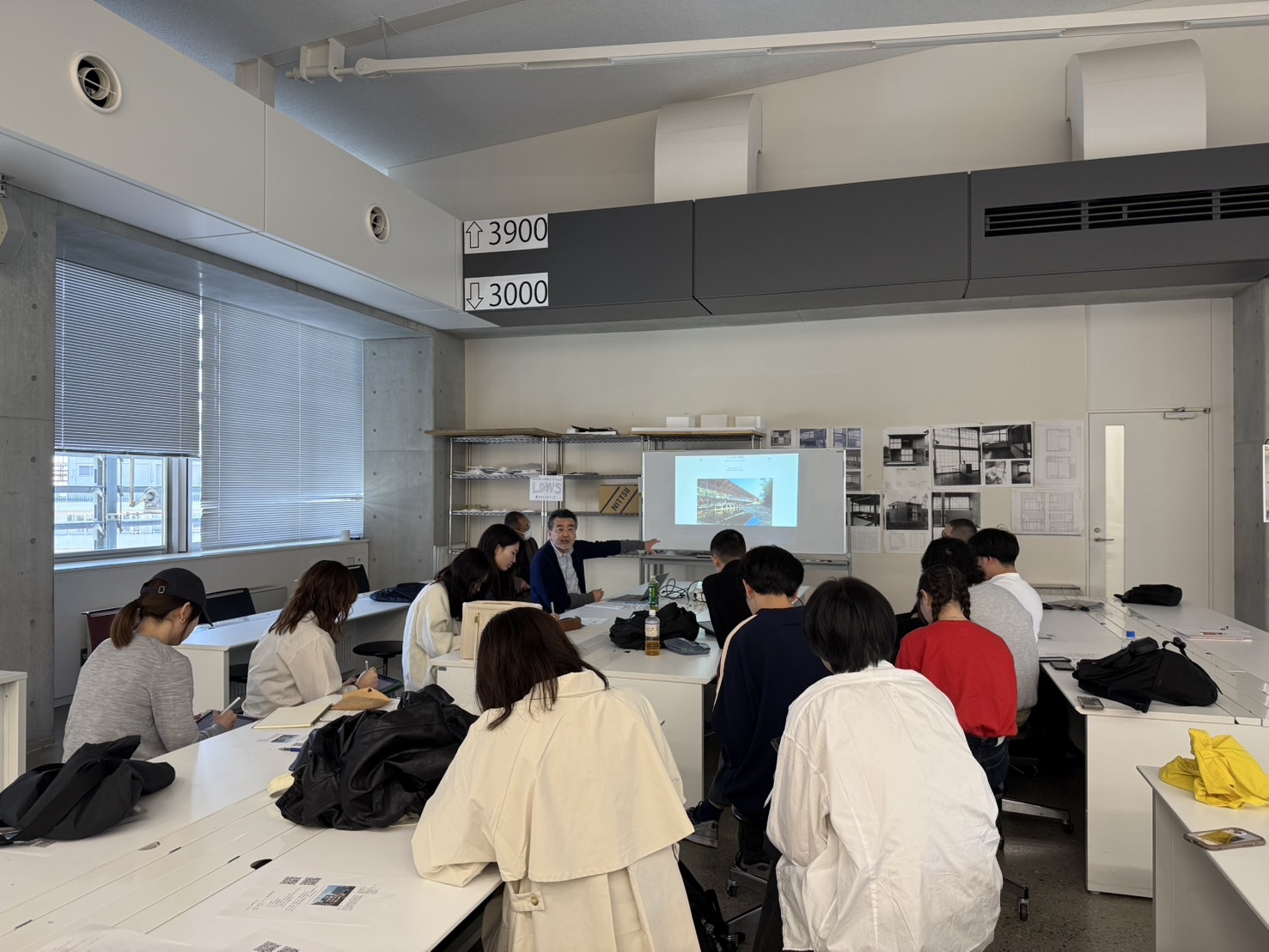

トラック2では、「まちを診る」と題して、私たちが「まちの医者」となって、まちの良いところや悪いところを注意深く観察し、診断する目を養う思考能力を高めることを目的とします。

第1課題では、病に罹ったまちと「どのように関係していくか」を考えます。まち・建築への携わり方や開き方など「まちおこし」の事例を先生方から紹介していただきました。建築だけでななく農業や環境に対する取り組み、地域との繋がりや関わり方など様々な事例がありました。まちが何を抱えて、どう解決していくかが第2課題への手掛かりとなります。

計画する前にリサーチを行い、地域で何が求められているかを探ります。その際、規模ではなく、まちとの関係性をキーワードとします。自らの手で診断を行い、自分ならどうするのか、実際にまちを歩き様々な視点からまちを診てみましょう。

先生方からは、リサーチで見つけた資料をそのまま載せるのではなく、独自の見方でそれぞれ違った視点でまとめて来るようにと話がありました。写真を撮って、ブックレットを作るなどまちの良さや解決したいことを自分なりの表現でまとめることで、まちの課題や抱えている問題が見えてくると思います。

次回は、西葛西にある「西葛西アパートメント2」を実際に見学しに行きます。事前に資料に目を通したり調査をして、当日は建物周辺の環境やまちとの関り方などを探索していきましょう。

TA:伊藤

<トラック3>

担当教員:岡路明良、粕谷淳司 T A:勝又小太朗

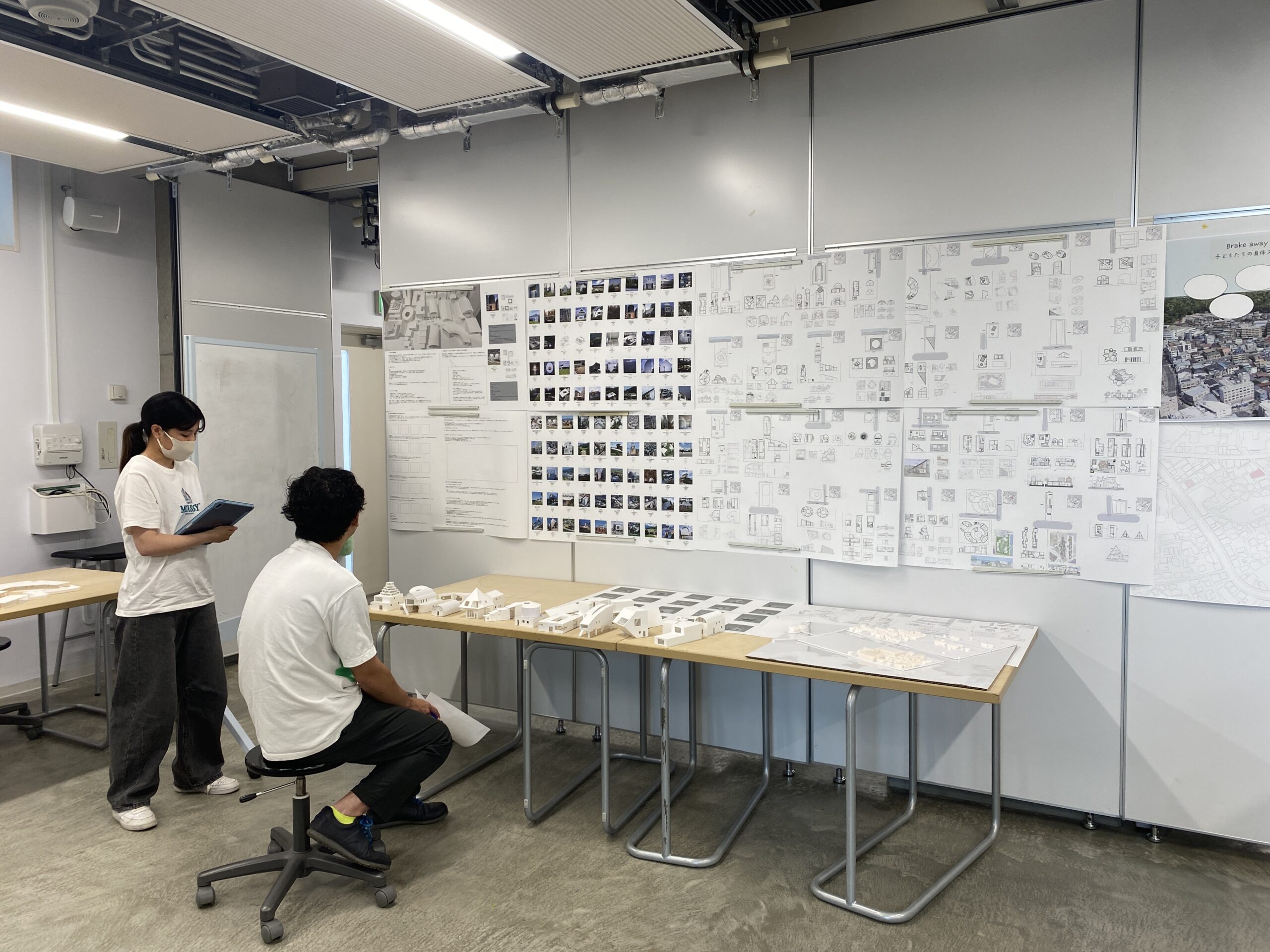

2024年4月17日(月)第1週目となる本日の授業は、課題分の説明とグループ分けを行いました。

トラック3では、都市に内在する課題を様々な視点から読み解き、同時代的な地球規模の問題から、地域に根差した課題までを自分なりのフィルターで捉え、それに対する応答を空間提案として行います。

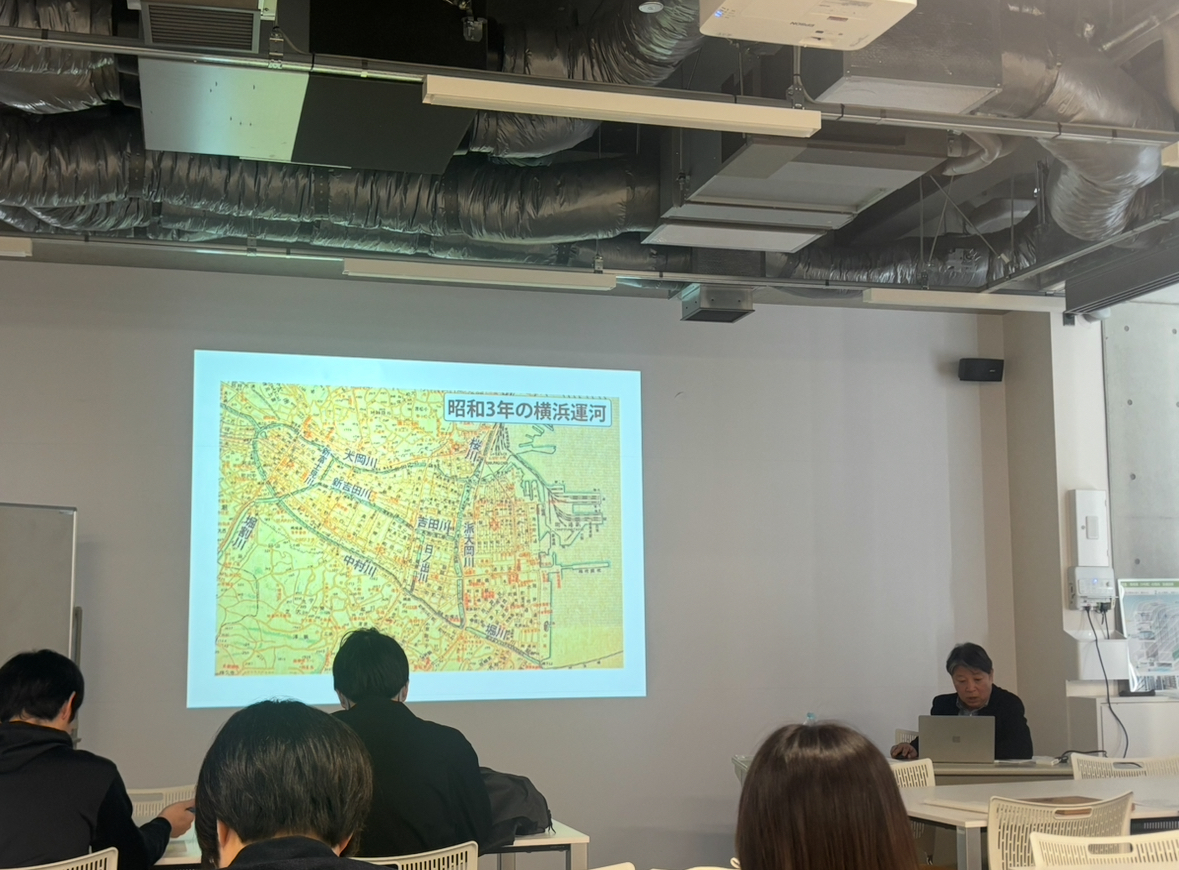

対象となるのは、横浜市の関内・関外エリア。このまちは、歴史と近代化が交差する都市でありながら、現在進行形で大きな変化を迎えているエリアでもあります。

本課題では、こうした都市を舞台に、「住む・棲む・暮らす」という視点から、新しいまちの姿を模索します。

また都市には、人・モノ・情報が集積し、多様な価値観やライフスタイルが共存しています。

このスタジオでは、そんな都市のもつ重層的な関係性に着目し、「つながる」というキーワードを軸に、新しい住まいのあり方を提案していきます。

「人と人」「まちと人」「内と外(ウチとソト)」といったテーマのほか、「水」「緑」「空」などの自然要素や、「お店」「公園」「広場」との接続も、提案における重要な要素となります。

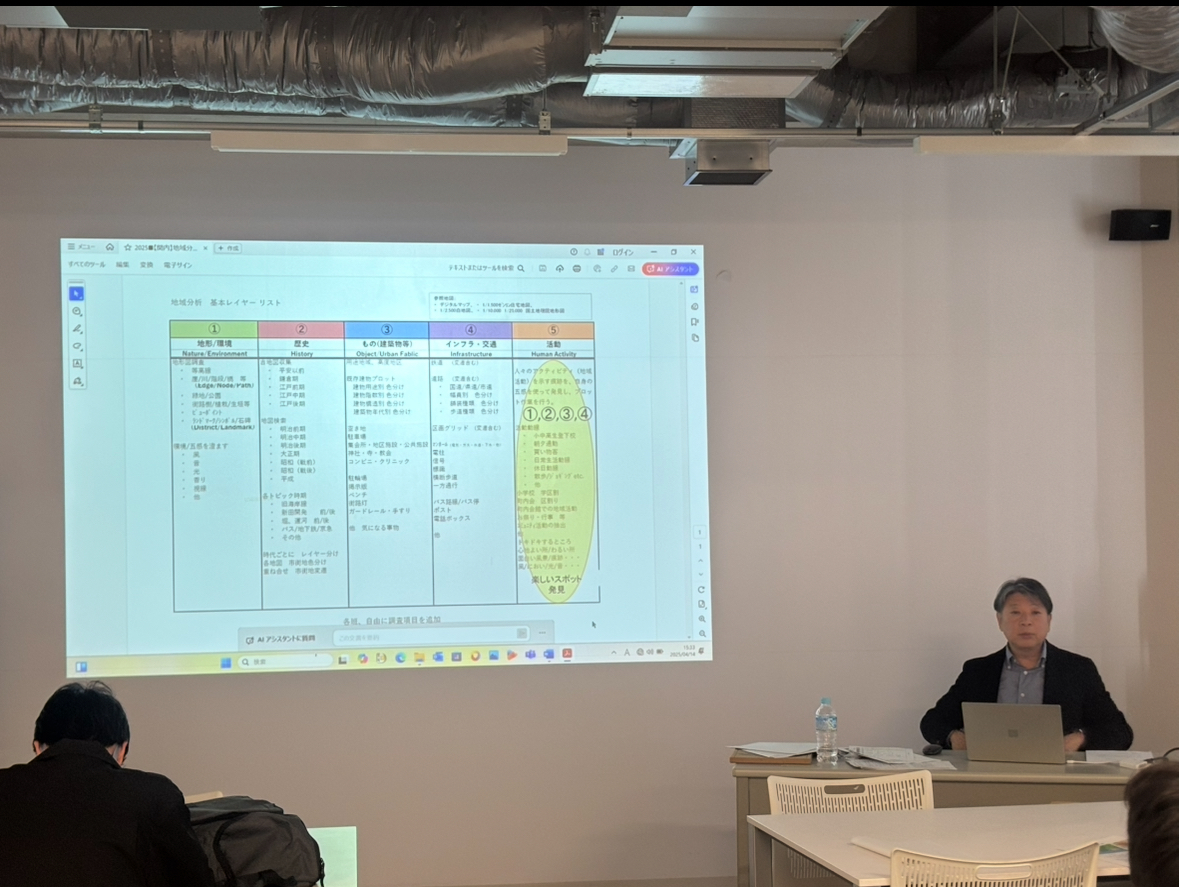

前半は関内・関外を、3つのグループに分け、「地形・環境」「歴史」「もの(建物などのオブジェクト)」「インフラ・交通」「活動」の5つの観点から都市構造を読み解くリサーチからスタートします。

リサーチをもとに、第一課題ではまちに開かれた居場所の提案を行います。

日常の中でふと立ち寄れる、交流が生まれる、気持ちの良いオープンスペースといったように「空いている場所」ではなく、「まちと人の関係性を再構築する」空間が求められます。

このスタジオでは、単なる建築設計を超えて、「都市における関係性の再構築」というテーマに挑みます。

大きな社会のうねりの中で、変わりゆくまちとどう向き合い、そこに暮らす人々の営みにどのような価値を見出すか。

私たち一人ひとりが問いを立て、それぞれのフィルターで世界を捉え、「まちにひらく・つながるすまい」をかたちにしていきます。

次回からのエスキスで、自分なりの視点と場所を見つけていくのが楽しみです。

T A:勝又

トラック4

担当:板坂留五、古賀紀江 TA:荻尾明日海

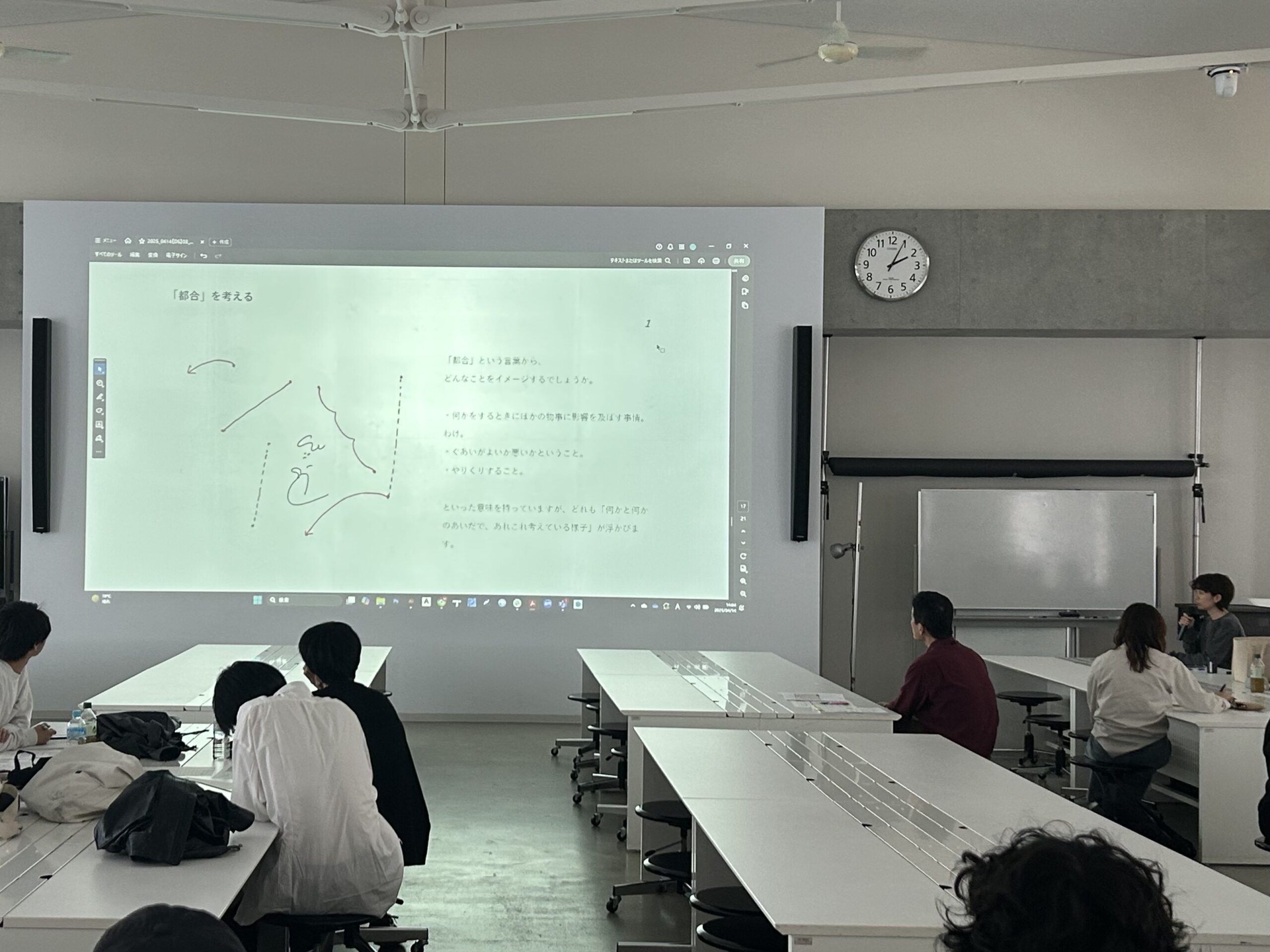

トラック4では「都合を考える」という課題が出題されました。

普段目にすることの多くは、何かの都合でできています。個人的な得意不得意から、都市計画や伝統、植生などの生態まで、等しく押し引き合いながらある状況をつくり出しています。何かものをつくるときにも、このような都合の押し引きが私たちの目の前に現れます。このトラックでは、課題ととらえて解決を与えるのではなく、「その場らしさ」と捉えて向き合う対象と考えることで、設計者もひとりの視点を持ち、矛盾や多様性との付き合い方を考えていきます。

第1課題では、横浜市関内エリアを対象とし、各自が選んだ場所をモチーフに、そこにある「都合」を集めて編集したブックレットを作成します。リサーチをブックレットとしてまとめることで、その場所を身体化することを目指します。

早速次回の授業に、敷地図(縮尺自由、該当箇所を示す)と素材(写真50枚、関内を歩き良いと思ったものを写真に収める)を持参するようにと指示がありました。

対象エリアの場所を観察する際、一日だけでは全ての情報を把握することは難しく、目に入るものも限定されてしまいます。天候が異なる日や違う時間帯にその場所を訪れて観察をすることで、その時々に同じ場所に対する違った印象を得られるはずです。ぜひ何度も現地に足を運んでほしいと思います。

また、撮った写真を見返し、自分が何に興味を持っているのか分析してみることも大切です。自分の視点を少し理解してから再度現地に足を運ぶことでも、目に入るものが大幅に変化するはずです。この課題を通して、手を動かすことを止めず、自分と向き合いながら進めていくことを意識してほしいです。

次回、学生がどのような視点で何を考えて場所を観察し、どんな写真を撮ってくるのか、楽しみにしています。

TA:荻尾明日海

トラック5

担当:玉田誠、中津秀之 TA:荻尾明日海

トラック5では、「都市の単位」という課題が出題されました。

いま私たちが暮らす都市環境は様々な「単位」で構成されています。この課題では、人々の生活環境を再考するために地形、交通、エネルギー、経済、住居など、ある「単位」に着目した新しい居住環境を考えていきます。従来の住み方に対して、新しい「単位」を設定することで可能となる住み方や建築を提案することが目標とされています。

玉田先生から、「単位」の捉え方についてレクチャーをしていただいた後、現段階で学生たちが興味のある「単位」について1人ずつ話し、先生や他の学生たちとディスカッションを行いました。学生たちが興味のある「単位」は、家族、資本主義、駅、子どもなど多岐にわたりました。

ディスカッションを繰り返す中で、自分が興味を持った「単位」の見方・扱い方を変えてみることに取り組んでほしいと話がありました。自分が選んだ「単位」のスケールや視点を変えて見てみること、細かい部分にフォーカスすること、広い目で見てみることなどを通して、選んだ物事への問題意識がどこにあるのかを分析することにつなげられるかもしれません。また、着目する「単位」について、その歴史を調べ、起源や変遷を知ることで現代への有効性を見直すことができるはずです。

私たちが現在当たり前だと考えている身の回りの現象についても、意識して目を向けることで新たな発見があるかもしれません。

次回の授業では、自分が興味のある「単位」をさらに掘り下げてくることと、敷地の候補を2つほど選んでくるようにと指示がありました。今までの課題とは違い、敷地もプログラムも自由です。卒業設計へとつながる力を得られるよう、各自真剣に、楽しみながら取り組んでほしいと思います。

TA:荻尾明日海