担当:古賀、大島、津野、村山

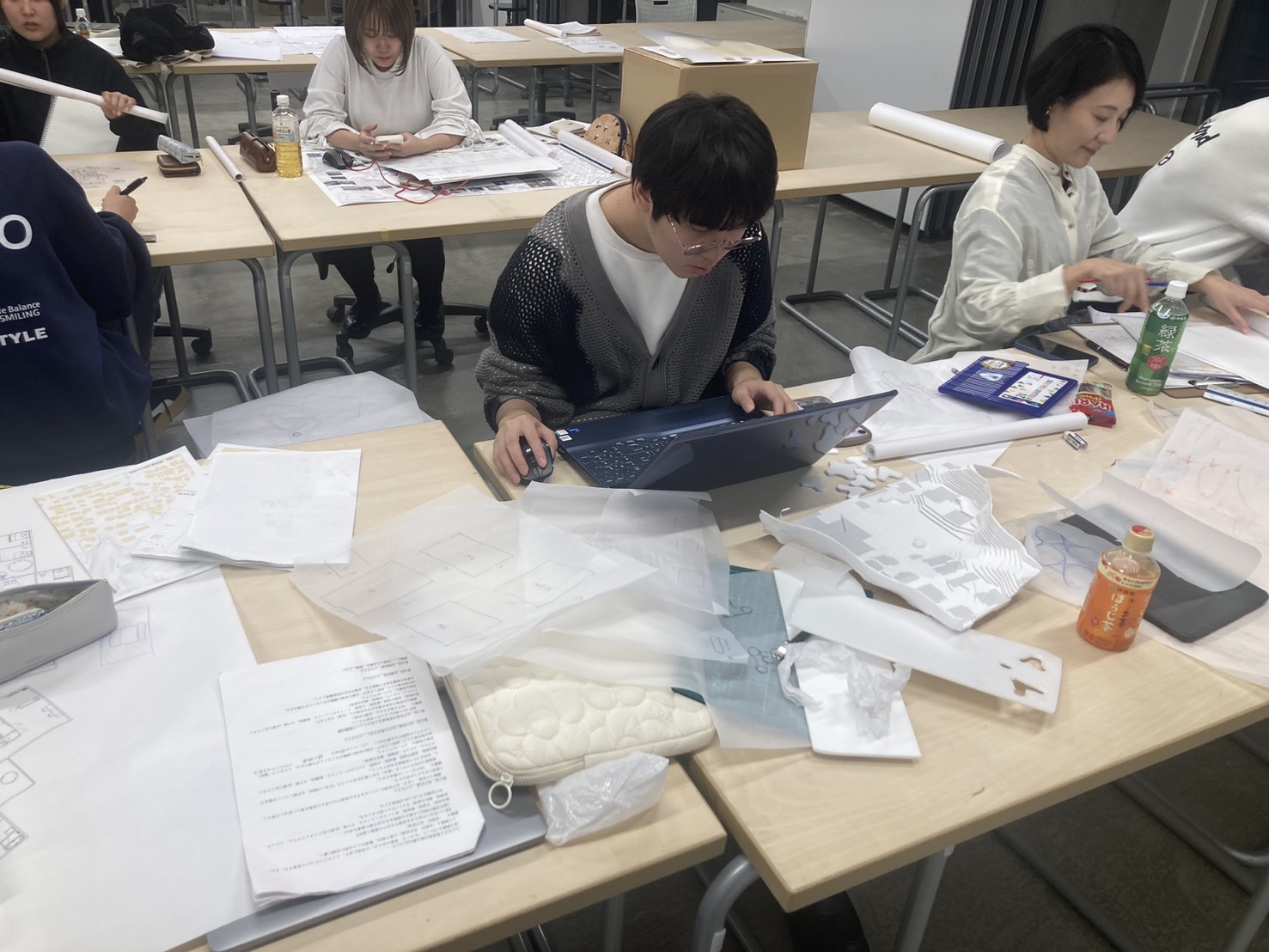

第6回 住戸計画 エスキス2

2024年11月14日(木)第6回の授業が行われました。

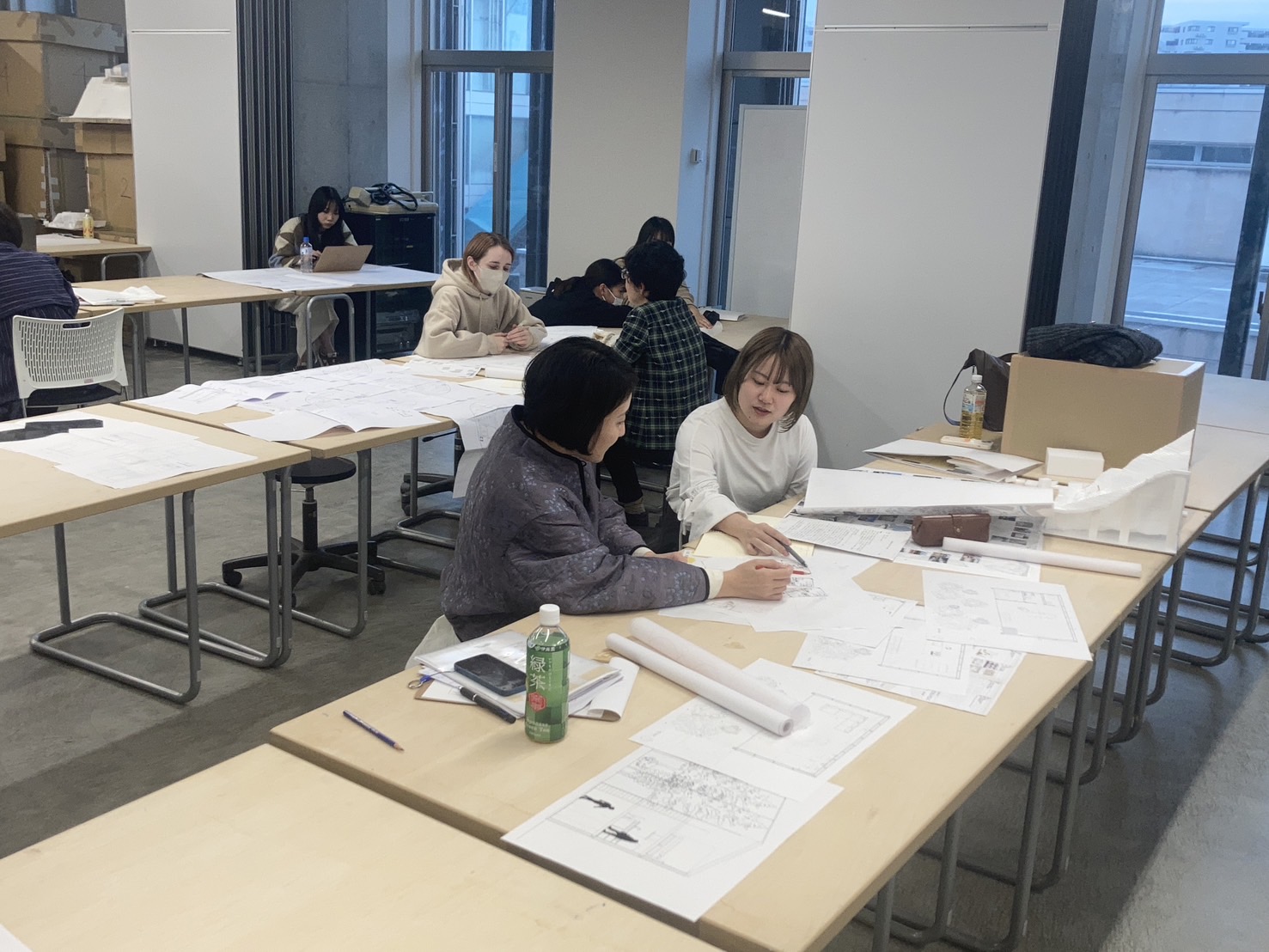

初めに先生方から進めていくうえでのアドバイスがありました。

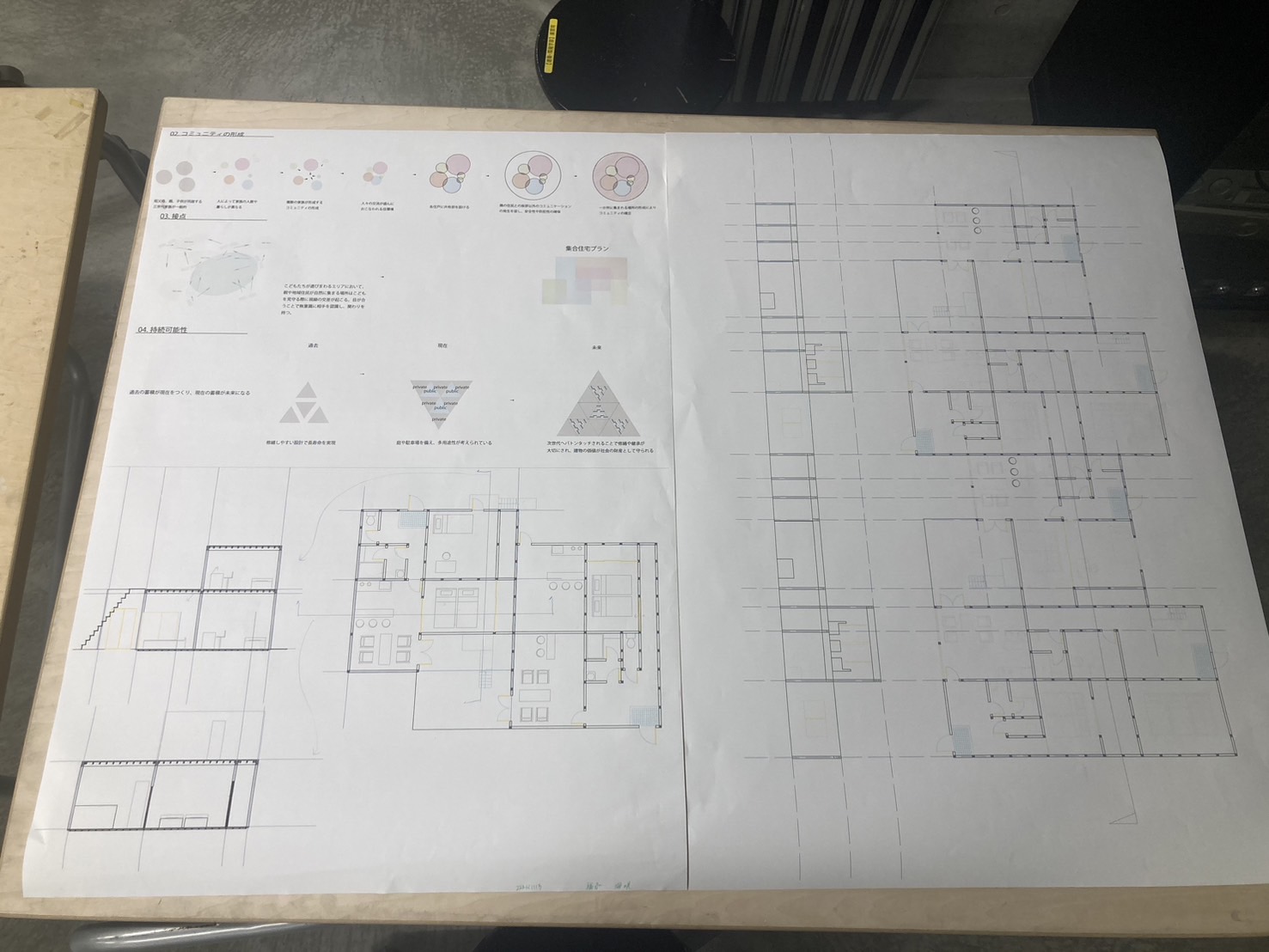

・全体性を考えるというよりかは、人が住まう部分を考えます。部分を考えることが集合住宅の特徴であり、それが集合したときにどうなるかを考えてください。また、そのうえで部分と全体との設計を行き来していく必要があります。

・住まいにおいて重要な範囲を考えます。全体を考えるということは他の課題と変わらず、特に小さい単位を考えることが重要。

・計画概要に書かれていることを常に考えながら一つ一つの講義の提出物を作成していくことが大切です。

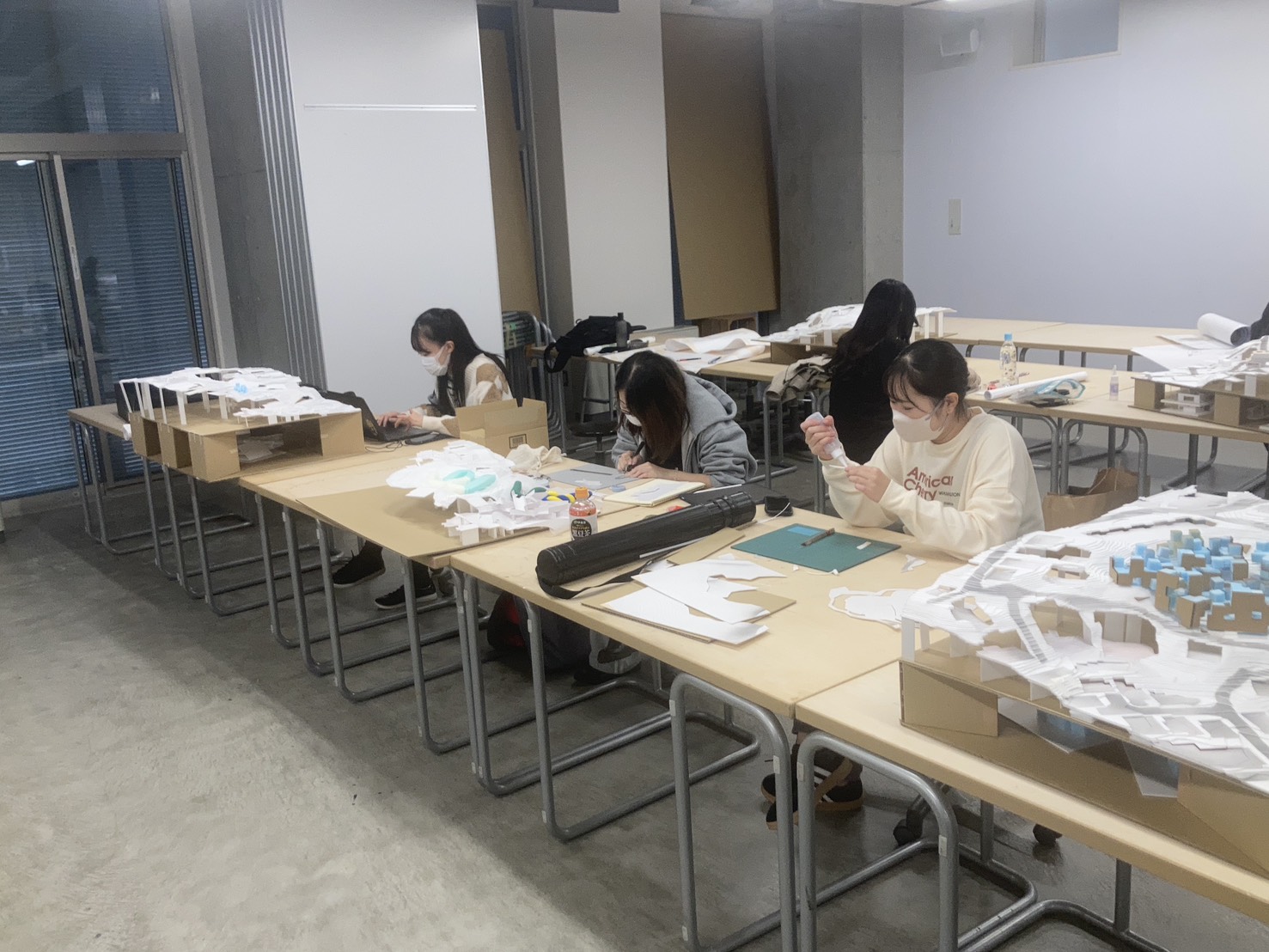

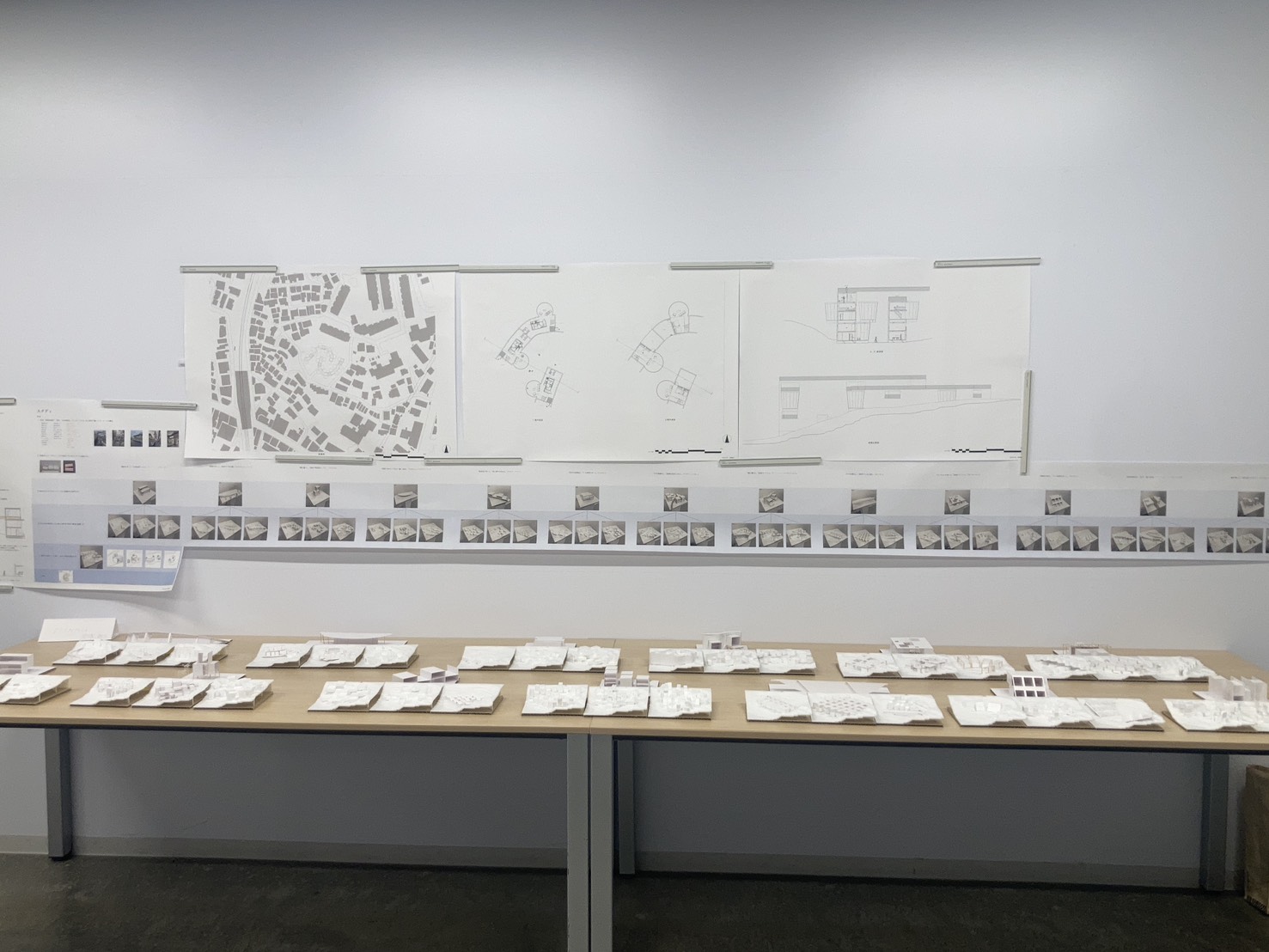

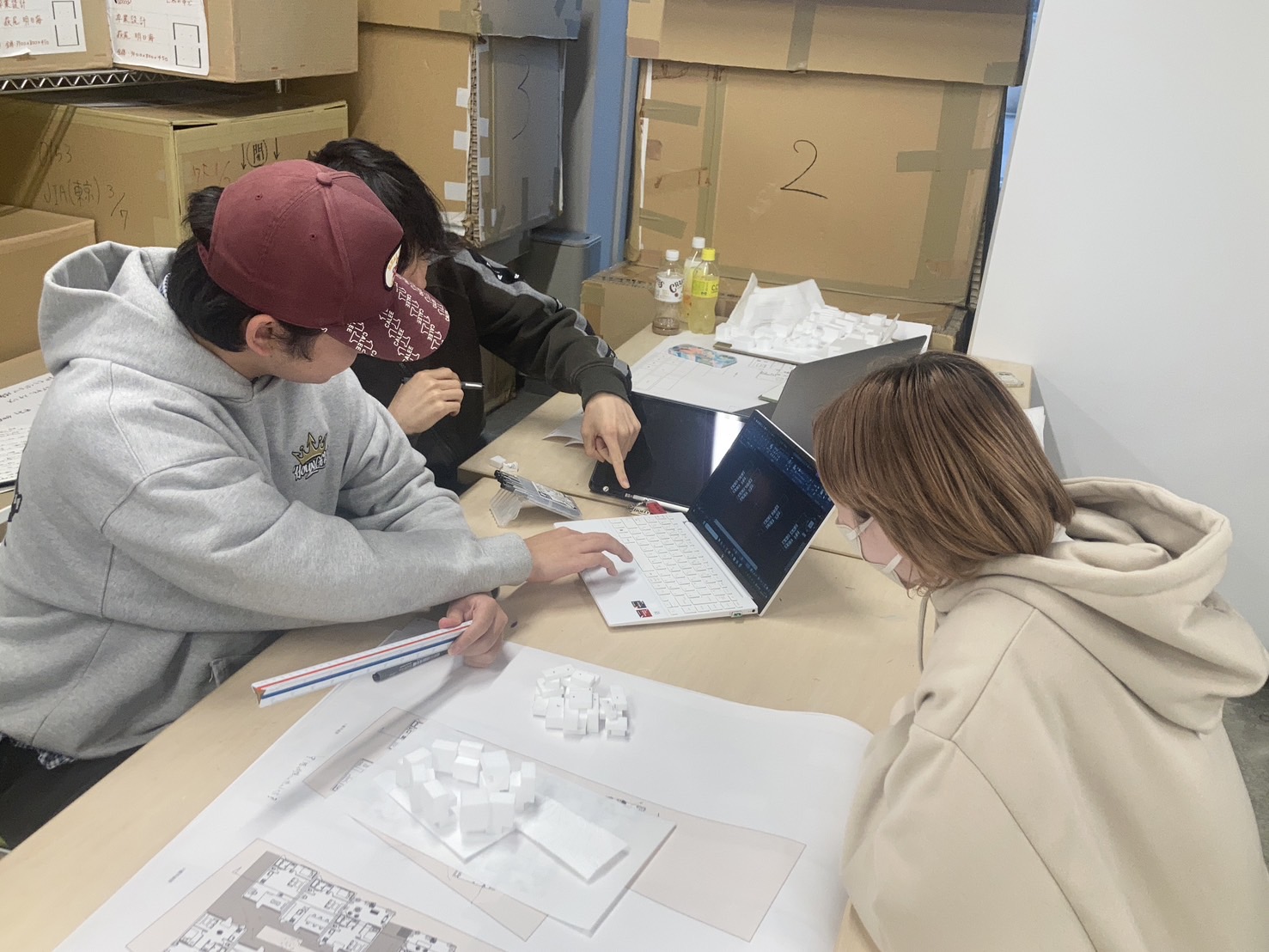

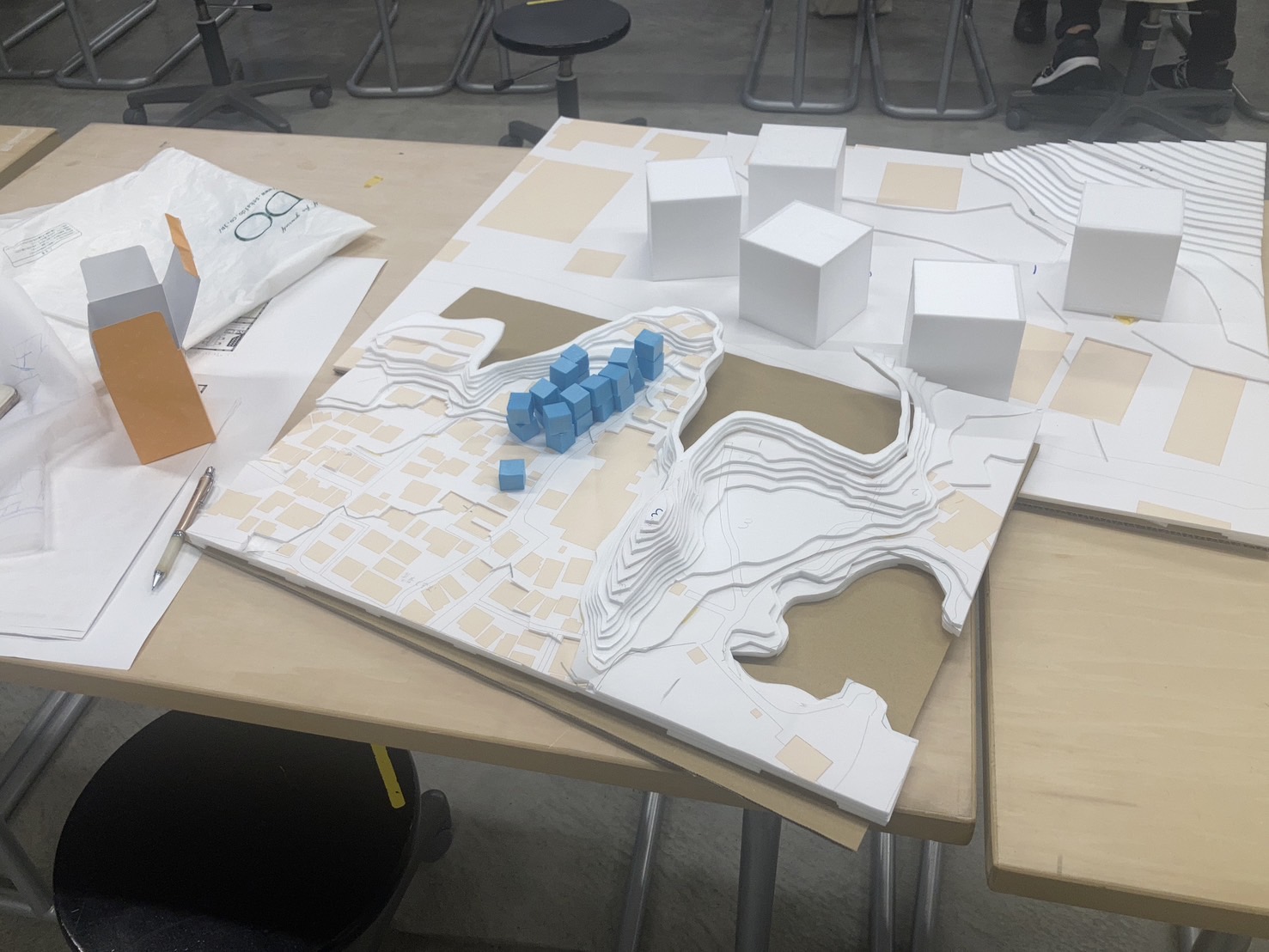

今回の授業では、前回設計した住戸を集合させ、集合住宅としての「住まいの様相」を計画します。先週と同様、前回担当の先生と異なるようにローテーションしてエスキスが行われました。全体の印象として、住戸が集合したときの全体の配置に困っている学生が多く見られました。「事例かるた」で出た要素をより細かく分析をし、敷地周辺のリサーチをすることが必要です。

最後に次回に向けてアドバイスがありました。

・すべての居室には光と風の窓が必要なので、窓を開けられる外部空間をいかに作れるかが必要です。。

・敷地周辺のリサーチを入れることで、周りとのスケール感が把握できるようになります。また、構造についても構造ならではのできる空間があるので、そこでの楽しみも考えましょう。

・全体のボリューム感をつかむためにも一旦計画することが大切です。また、シンクやベッドなどは同じ形にせず、住戸・生活に見合ったものを配置していく必要があります。

来週は住戸計画の中間発表です。住戸の計画、ここまでやってきた物の完成形を相手に伝わるようにして持ってきましょう。また、縮尺において概要に書かれているスケールで表現してきましょう。

TA:石渡