統括担当:中津秀之

非常勤講師:高橋堅、岡路明良、針谷將史、納谷学、板坂留五

助手:村山徹、Yap Minwei

TA:荻尾明日海(M1)、勝又小太朗(M1)、薗田さくら(M1)、高橋葵衣(M1)

2024.06.10(月)3,4講時目「総合デザインスタジオ」の第8回目が行われました。

この授業は、履修者全員が5つのトラックに分かれる演習授業です。各トラックは、それぞれの担当教員により異なるテーマ課題が出題されます。

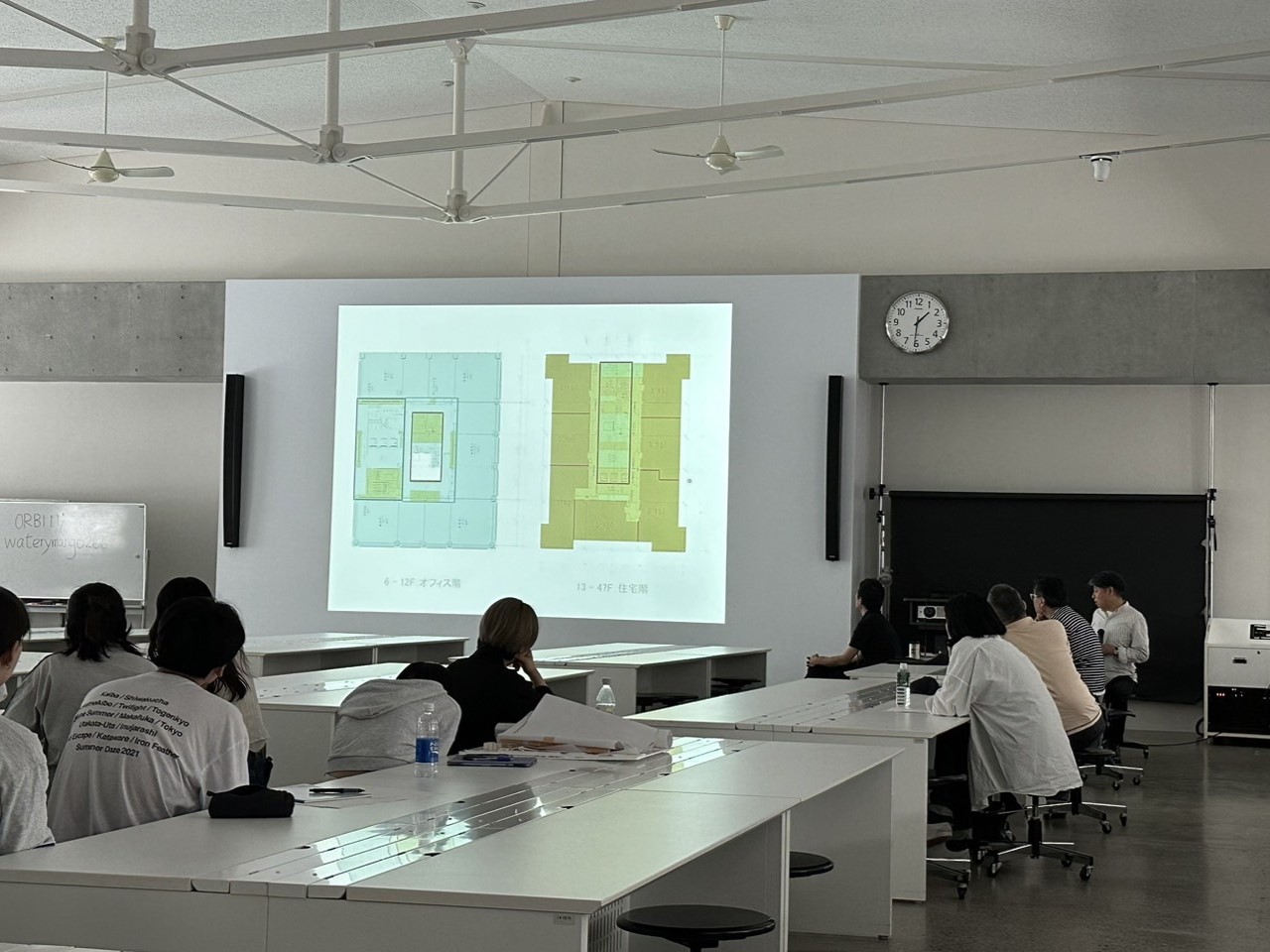

本日は授業の冒頭でトラック3の担当をしている、岡路先生のショートレクチャーが行われました。

鹿島建設の設計部にて、岡路先生が担当した事例に関してレクチャーをしていただきました。アトリエや個人の設計事務所ではなく、組織設計事務所で、どのようなプロジェクトがあり、どのように進めていくのか、イメージがなかなかできない部分を丁寧にお話していただきました。プロジェクトの壮大さや、個人事務所との違いを知ることができました。

<トラック1>

担当:髙橋堅

本日は、学生達が選んだ敷地を見学しに行きました。それぞれが選んだ敷地を順番に回り、なぜその場所を選んだのか、そこで何をしようと考えているのかを一人ひとりに説明してもらいました。

実際にその場所に出向き、先生やほかの学生から意見をもらうことで、新たな気づきが多く得られたのではないでしょうか。全体的に、これまでの現地調査が薄い印象を受けました。地図やGoogle Earthを眺めたり、一度敷地を見に行ったりしただけではだけでは把握しきれない情報がたくさんあります。訪れる時間帯や時期、その日の天候などによってその場所の様子や使われ方などが変化し、違った印象を得られるかもしれません。その場所を知るためには、何度も現地に向かい調査することが大切です。

また、その場所でやりたいことが見えてきた場合、計画・設計したいものがその場所において成り立つのか、本当に必要とされているのかを考えてみてください。現地を自分の目で見て、プログラムやかたちがその場所になじむかどうかを常に意識しましょう。

自分がやりたいことに似た事例を探すことも非常に大切です。その際、良い事例だけでなく、うまくいっていない事例も探し、なぜうまくいっていないのかという悪い点を考え、その改善案から提案につなげていくのも良いと先生から話がありました。雑誌に載っているような事例以外にも、意外と身近にヒントになるものがあるかもしれません。視野を広げて探し、そこから分析をして下さい。

今回実際に敷地を見に行ったことで、敷地やプログラムが定まってきた人が増えた印象でした。次回からもエスキスが続きます。今回先生からもらったこれからの進め方のアドバイスを踏まえて、次回有意義なエスキスができるように準備を進めていきましょう。

TA:荻尾明日海

<トラック2>

担当:納谷学、ヤップ・ミンウェイ

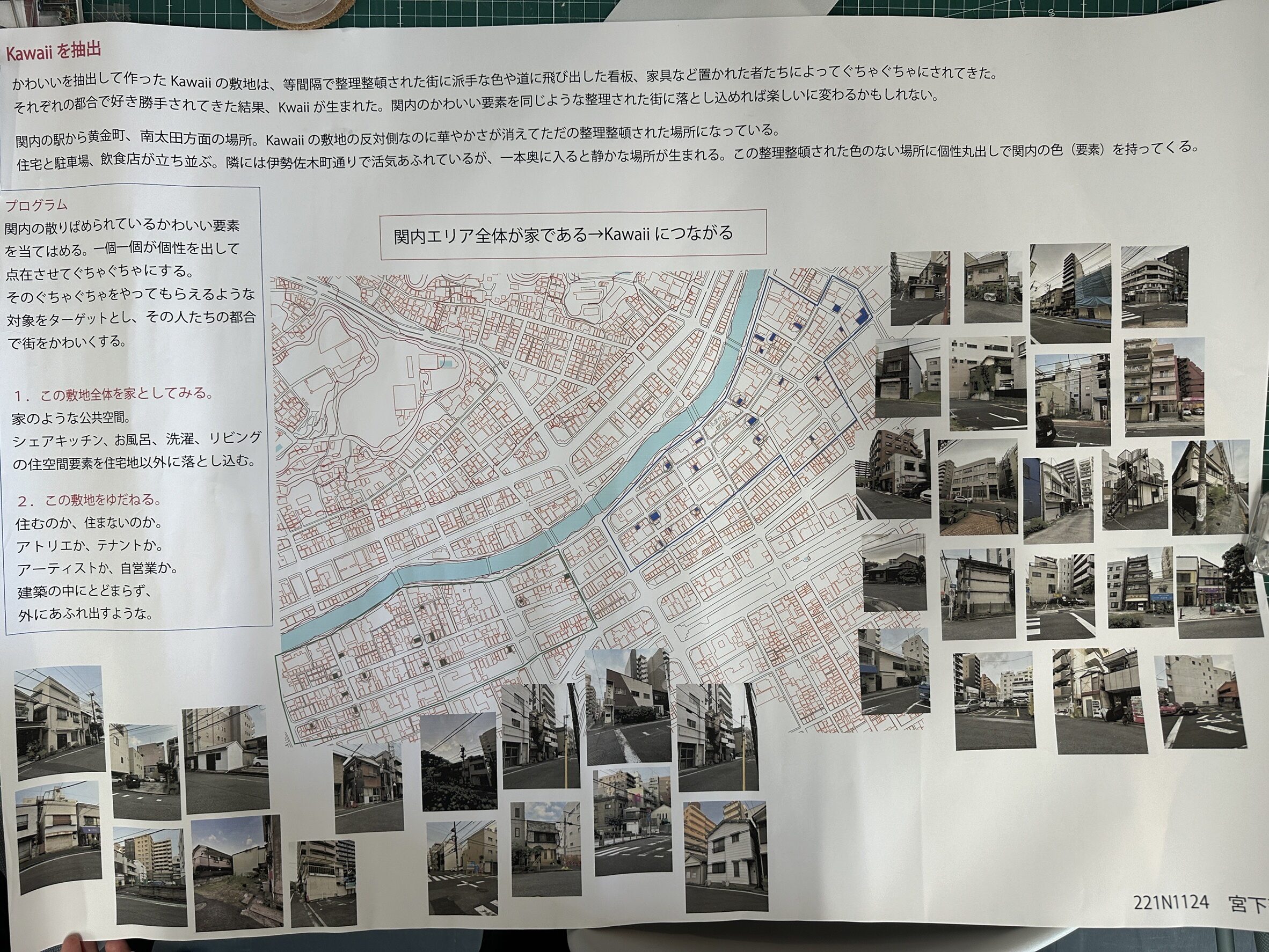

今週も第2課題の設計のエスキスを引き続き行ないました。この課題では、第1課題で行ったリサーチを元に、各自で診断した街の病気を治す仕掛けを行うことが求められています。この際、街とどのような関係を構築したかを表すことも必須です。

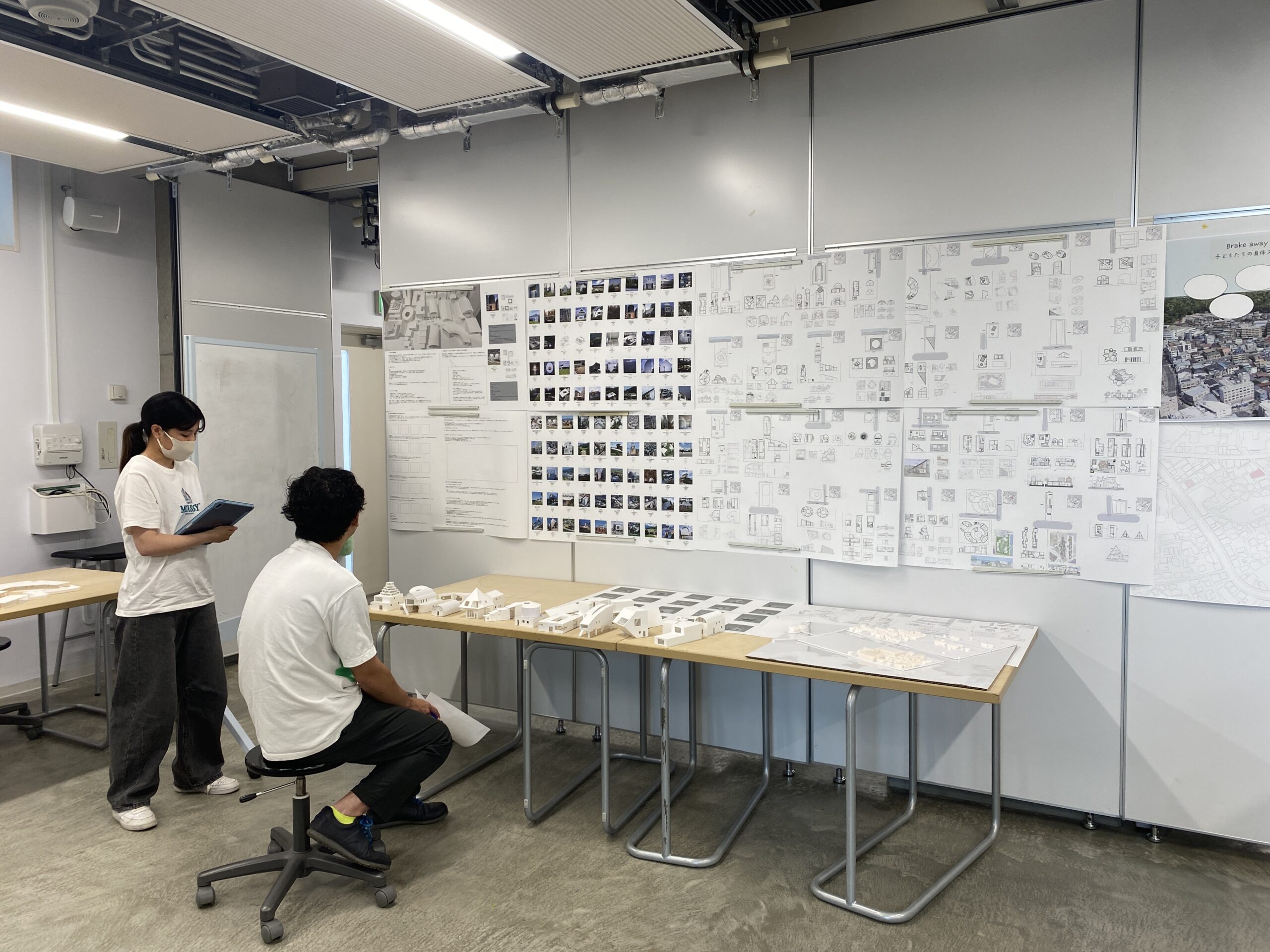

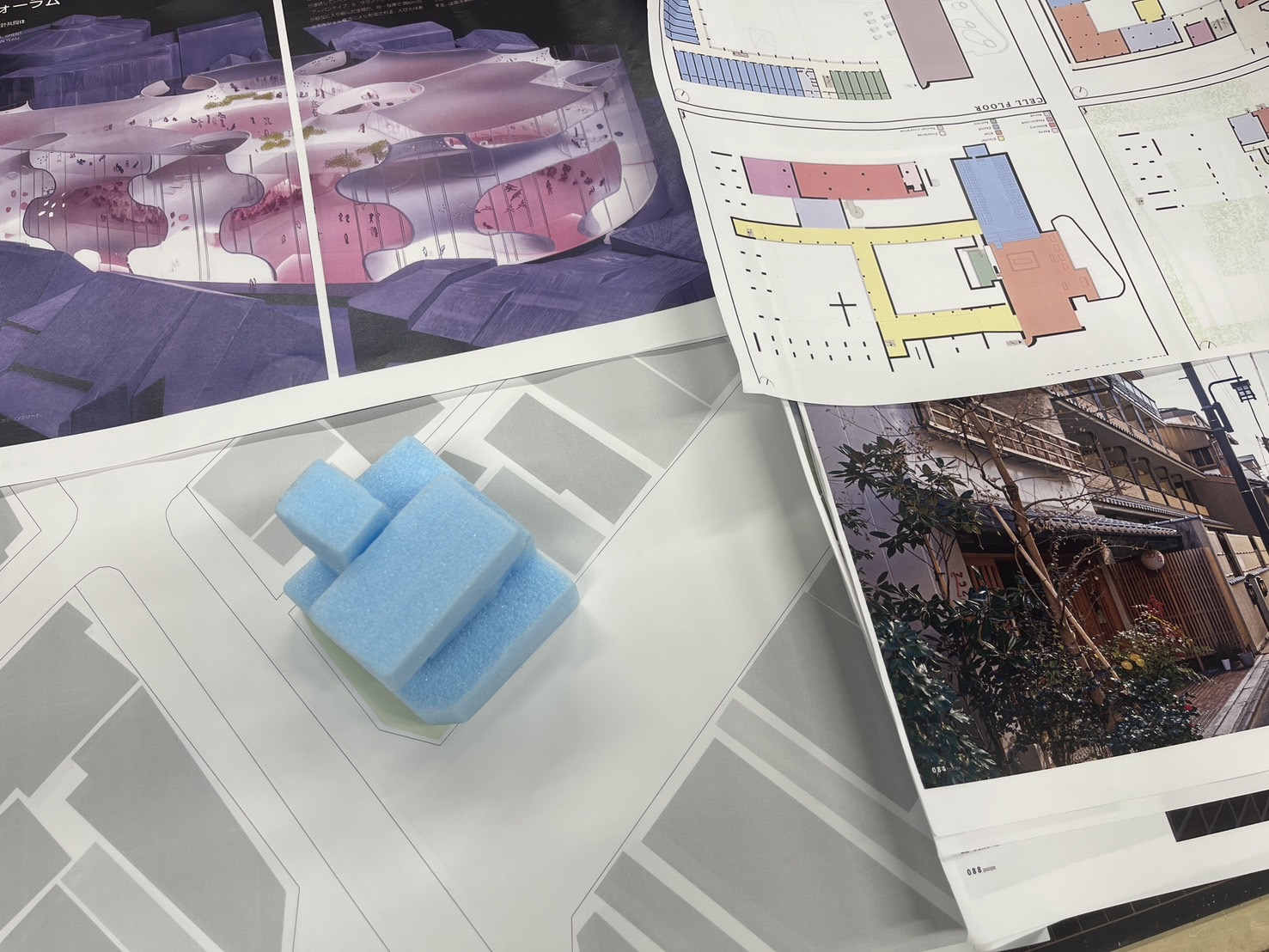

全体的な印象として、模型を持参している学生が多く、対象とする敷地と照らし合わせながらエスキスを展開している様子が見受けられました。リサーチ課題を軸に設計にしっかりとフォーカスをすることで、内容が深まっている印象を受けました。先生や、学生同士で議論をしている姿も見受けられ、学生同士が各々の持っている課題と向き合っているため継続して設計に臨んでいただきたいです。

また設計を、より具体的に進めるには、ソフトな面とハードな面の両方を行き来することが重要です。今回のエスキスで、より一層、どのように街を治すべきかが見えてきたと思います。今回のエスキスで得たことを掘り下げると共に模型や図面の精度を徐々に上げることを意識しましょう。

提案を裏付けるために、さらなるリサーチを行なうと共に、今回やってきたボリュームスタディから、より具体的なスケールを持った模型を制作し、エスキスに磨きをかけていきましょう。

TA:勝又小太朗

<トラック3>

担当:岡路明良

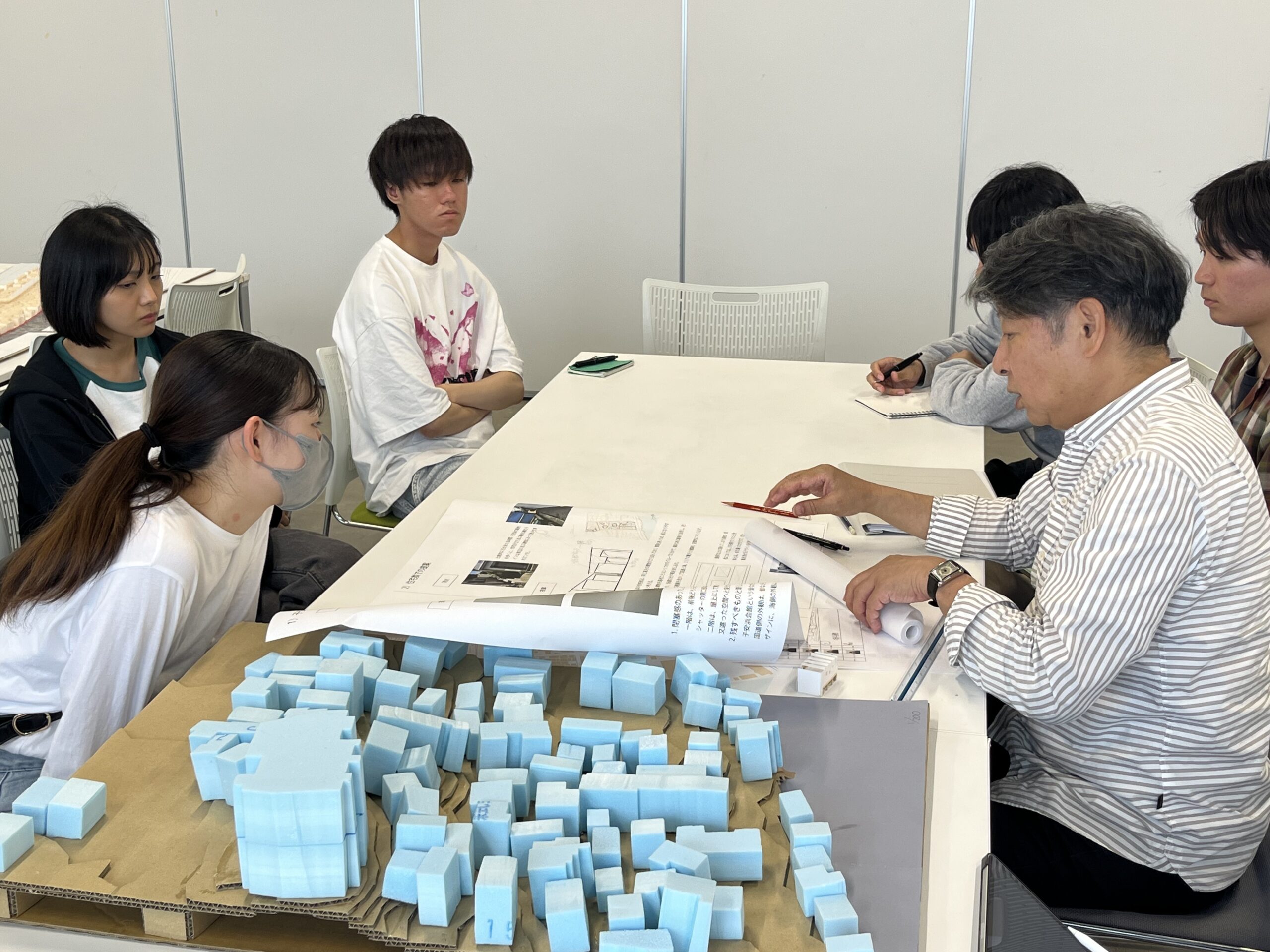

第8週目となる本日の授業では、前回に引き続き、エスキスチェックを行いました。

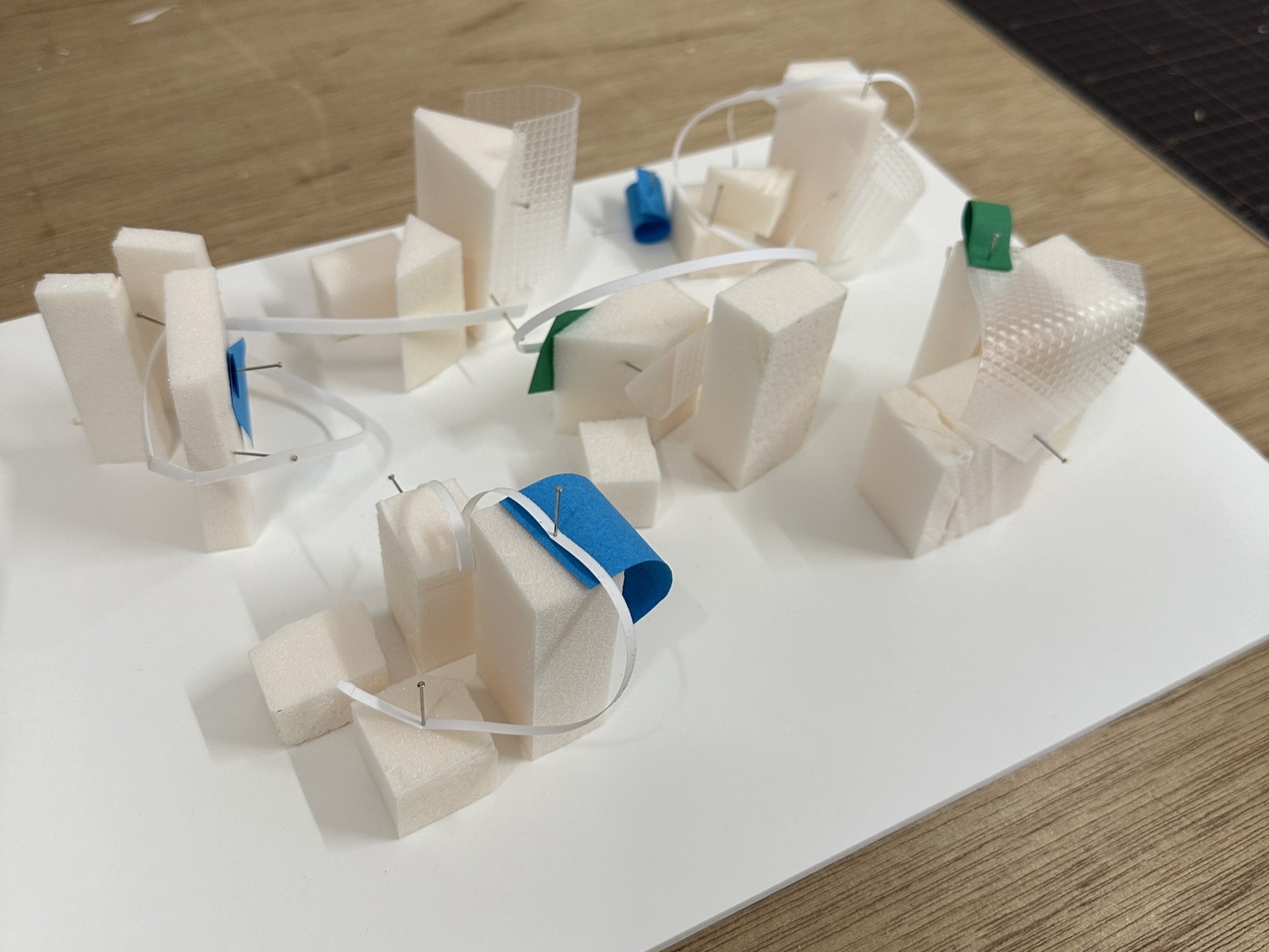

今回は前回言われた、エスキスで自分の考えを伝えるためには、模型、図面を持ってくること、つまり手を動かすことで自分自身のイメージを人に伝えることを前提としてエスキスが進められました。

しかし、先週と同様、自分の選んだ場所と子安エリアとのつながりがまだまだ感じることができていない学生や、やりたいことを模型でスタディする作業が進んでいない学生が多い印象でした。

リサーチのフェーズから、設計のフェーズにシフトチェンジしているということを今一度、自覚する必要があると感じました。

自分のやりたいこと、考えていることを、まず形にすることをもう少し意識すべきであると感じました。前回までは、対象敷地と子安全体の関係性を考えてくることが話されていましたが、コンセプトで伸び悩む学生が多く、プランニングにまで手が届いていない印象でした。それに伴い、模型にもあまり手がつかずに、先生にもイメージが伝わりづらいエスキスになってしまっている印象です。

一方で、具体的なコンセプトから模型を作り、手を動かしている学生もいました。やはり模型があることで、イメージの共有がなされ、エスキスが進んでいる印象でした。

今回も、一人のエスキスをみんなで聞くという授業の手法でエスキスチェックを行いましたが、やはりこのエスキス方法の時は、他の人が言われていること、やっていることを、自分と重ね合わせて、自分を分析するということが重要だと思います。トレーシングペーパーで図面やアイディアをたくさん書き出し、模型を作る。こうした作業の繰り返し、手を動かしながら整理していくことを意識して来週のエスキスに臨みましょう。

TA:勝又小太朗

〈トラック4〉

担当教員:板坂瑠五、村山徹 TA:薗田さくら

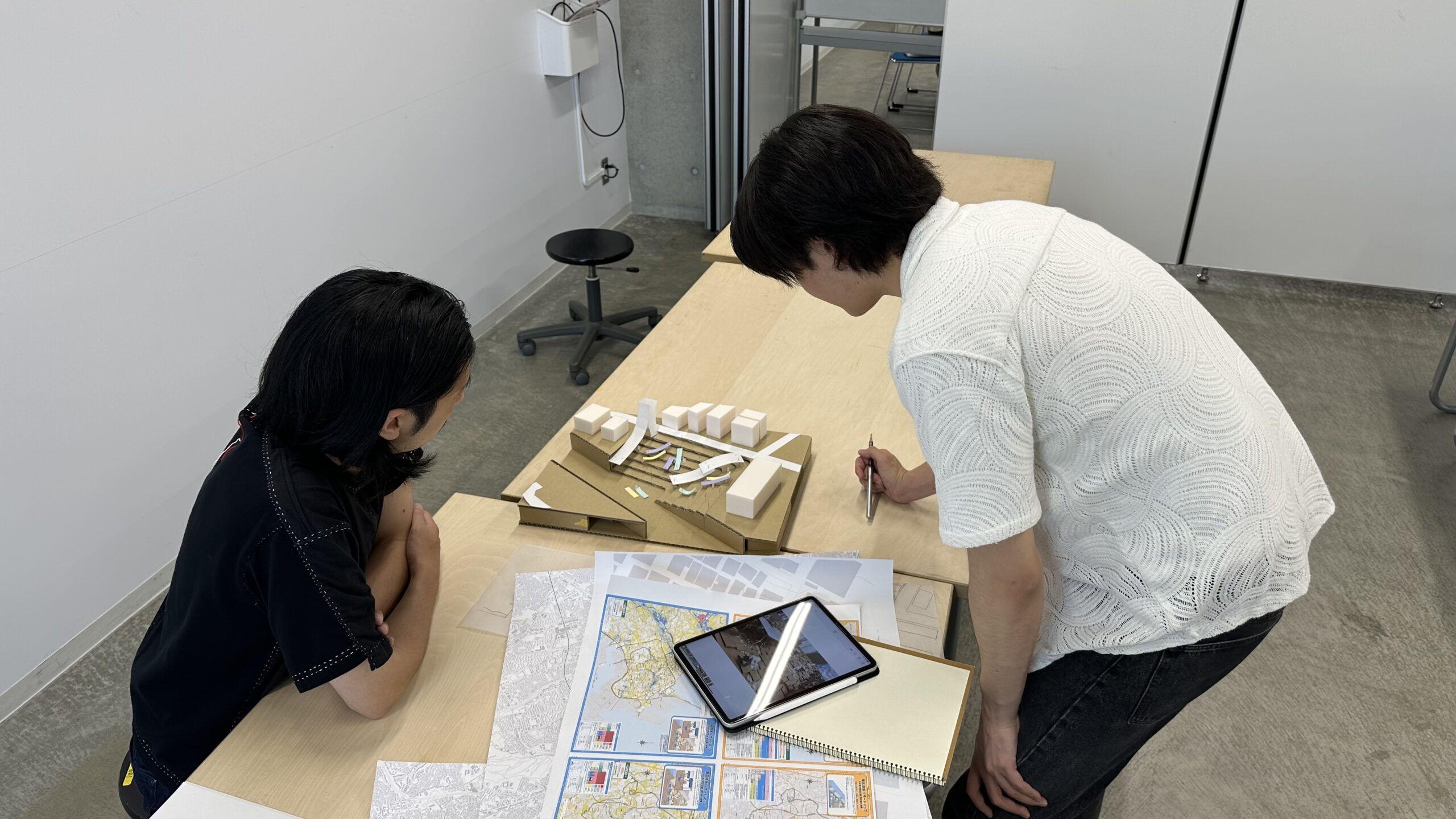

第8回目の授業が行われました。今週は先週と違い、学生一人ひとりが個別に教員と、エスキスを元に議論する方式で授業が進められました。

それぞれ、スタディ模型を持って来た人や、参考事例の資料を持参してイメージを伝える人が居ましたが、もう少し全体的にスピードを上げて設計を進めて欲しいと感じました。他のトラックとは違った手法で始まった為、なかなか設計に繋げることが難しいと感じている人も居るかと思いますが、躓いた時は与えられている設計課題文を読み返してみると良いですね。この課題のテーマは「都合」を考えることなので、「都合」とは何なのかを伝えられるようにしてもらいたいです。

登場人物は誰なのか、第一課題との繋がりはあるのか、とエスキス内で聞かれたと思いますが、ストーリーが決定すると設計も進めやすくなるので、登場人物は誰なのか、自分の設計が敷地に入ることで街や人がどのように変わるのかなど、次週のエスキスではストーリーが聞けたら嬉しいです。また、第一課題と第二課題(設計)との繋がりの薄い人がまだ居ます。ブックレットから学んだことを理解しきれていない部分もあると思いますが、自分だけでは気づくのは難しいこともあるので、友達に感想を貰ったり、相談したり、話し合うことを忘れずに行って欲しいと思います。

エスキスの際に言葉だけでは伝わりにくいので、小さくても、簡単でも、スケッチやスタディ模型など、作ったものは全部持ってくること、いくつかの事例もあるとイメージが伝わりやすいです。実際に敷地に行って、敷地周辺の写真もあるとなお良いです。次週は言葉だけでなく、何かしらの形を持ってきて下さい。

次週も皆さんの案を楽しみにしています!

TA:薗田さくら

<トラック5>

担当教員:針谷將史 TA:髙橋葵衣

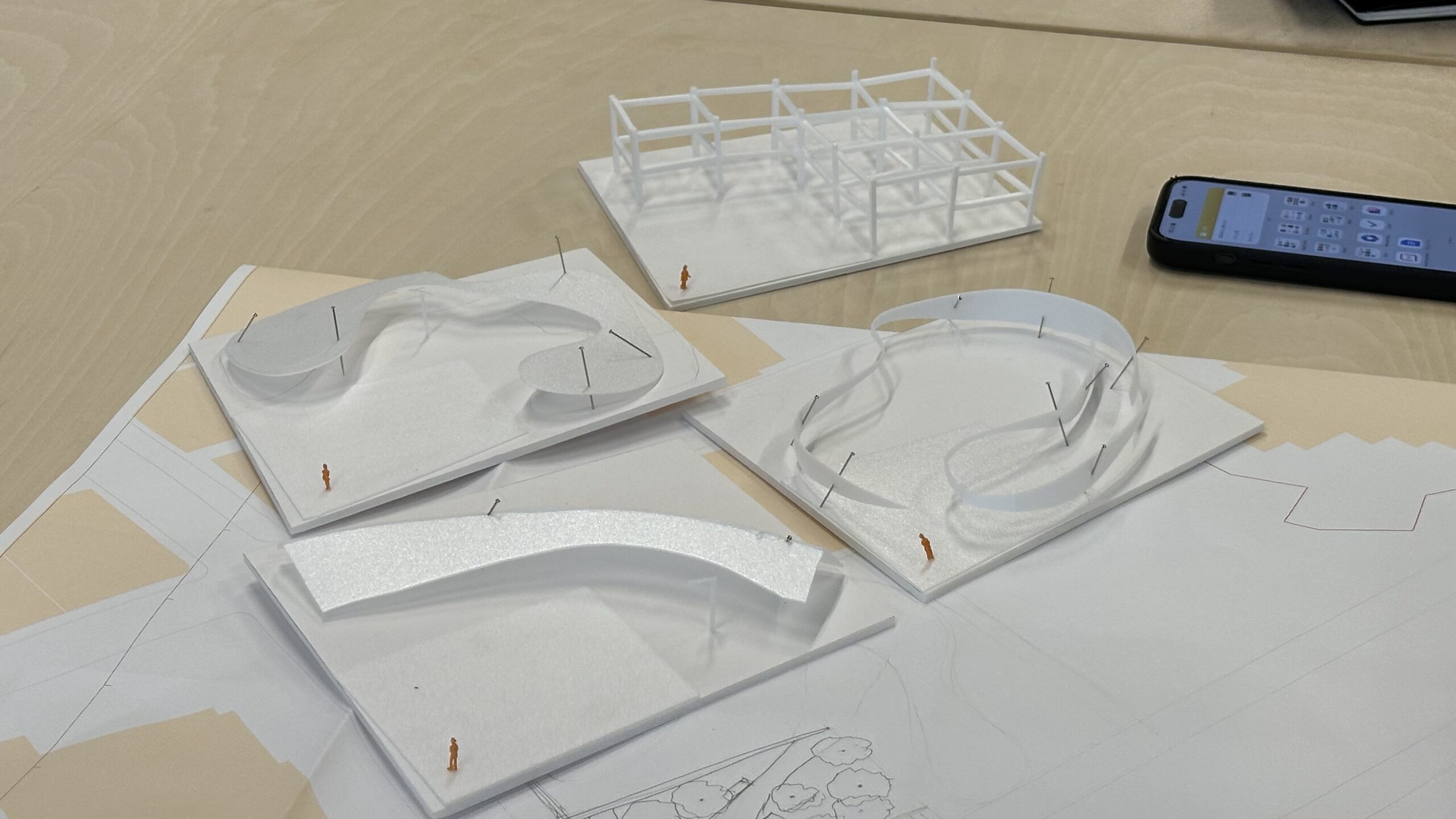

6月10日(月)総合デザインスタジオ第7回目の授業が行われました。トラック5では、先週に引き続き個人エスキスが行われました。先週のエスキスでは、本当に適切な敷地・プログラムかを悩む学生が多く見られましたが、類似事例のリサーチやまちの環境のリサーチなどをさらに行い、各学生は着実に計画が進んでいる印象です。

また、イメージする空間を模型に落とし込みスタディーを行う学生が多く見られてきました。

イメージの共有がスムーズに進み、アイディアがどんどん広がっていきます。なかなか設計が進められていない学生は、小さなアイディアでもどんどん模型を作っていきましょう。形にするとこれまで見えていなかった発見があるはずです。

それぞれのエスキスで先生から、「インフラの強さを表すようなデザインや中心になるシンボリックな形はないだろうか・最終的にどんな絵を描きたいか、どんな風景をつくりたいかをイメージしながら設計を行うことが大事」との指摘が多く聞かれました。全体での中間発表時にも先生方からアドバイスをいただきましたが、インフラになるためにはそれがどう人々の生活を支えていくかというプログラムに加え、その「佇まい」の力強さも非常に大切になってきます。引き続き、手を動かして、多角的な視点から物事を捉え、インフラとしてのデザインに挑戦しましょう!

TA:髙橋葵衣