担当:担当:中津秀之

専任教員:柳澤潤、黒田泰介、古賀紀江、粕谷淳司、酒谷粋将

非常勤講師:高橋堅、岡路明良、針谷將史、納谷学、板坂留五

助手:村山徹、Yap Minwei

TA:荻尾明日海(M1)、勝又小太朗(M1)、薗田さくら(M1)、高橋葵衣(M1)

2024.06.03(月)3,4講時目「総合デザインスタジオ」の第7回目が行われました。

この授業は、履修者全員が5つのトラックに分かれる演習授業です。各トラックに複数人の教員が付き、それぞれ異なったテーマの課題がだされます。

本日は、授業の冒頭で納谷先生から全トラックの学生に向けたレクチャーをして頂きました。

実際に納谷先生が、手掛けた作品の説明をしていただき、住宅からテーブルや椅子のデザインといった、あらゆるスケールの建築が実際にできるまでのプロセスを事細かく話していただきました。住む人のことを考えること、要望を取り入れること。用途にあった素材選び、その素材にどんな加工を施してあげるのか、学生ではなかなか体験できない繊細なデザインの過程を聞くことができ、貴重な時間になったと思います。各々の作品にソフトな面とハードな面どちらも、人の関わりや、素材など細かい部分まで考えデザインしていくと、リアリティが増し、クオリティにつながると思います。

下記各トラックの授業様子です。

<トラック1>

担当:髙橋堅

本日から、第2課題の設計のエスキスが始まりました。この設計課題では、第1課題のリサーチで行ったアーバン・トポグラフィーと他者の関係についての分析や考察を踏まえて、都市的/建築的介入により、包摂的に敷地の問題点の解決や新たな可能性を引き出すことが目的とされています。

授業の最初に、1枚の大きな地図に一人ひとりが対象とする敷地をプロットしました。次週、全員で敷地を見て回るために、プロットした結果をもとに学生達で回る経路を考えることになりました。

その後は個人でのエスキスに入りました。やりたいことはあるものの、敷地の模型を持ってきている学生が少なく、聞いている側がイメージしづらい印象を受けました。敷地模型をつくり、それを俯瞰して、あるいは入り込んで見ることで、それまでのリサーチでは見えなかった気付きを得られるかもしれません。手を動かしながら考えることで、自分の提案を深めることができ、有意義なエスキスをすることができるはずです。

また、リサーチをしていて、景観保持や歴史的な観点などから街にルールが課されているという事実と衝突するかもしれません。ですがその制限はかえってチャンスであると、先生からアドバイスがありました。設計することにおいてマイナス要素として捉えるのではなく、いかにその制限を有効に使い、その問題をどのようにクリアにしていくかを考えてみて下さい。

次回は全員で学生がそれぞれ選んだ敷地を見学しに行きます。一人ではなく他の人と一緒に見学に行くことは、様々な方面からの意見を受け取れる貴重な機会だと思います。自分が選定した場所で何を見たいのか、他の人に何を見てほしいのか、考えてみましょう。ただ見て回るだけでなく、何か目的を持ちながら街を歩けると良いと思います。

TA:荻尾明日海

<トラック2>

担当:納谷学、ヤップ・ミンウェイ

本日から、第2課題の設計のエスキスが始まりました。この課題では、第1課題で行ったリサーチをもとに、各自で診断したまちの病気を治す仕掛けを行うことが求められています。この際、まちとどのような関係を構築したかを表すことも必須です。

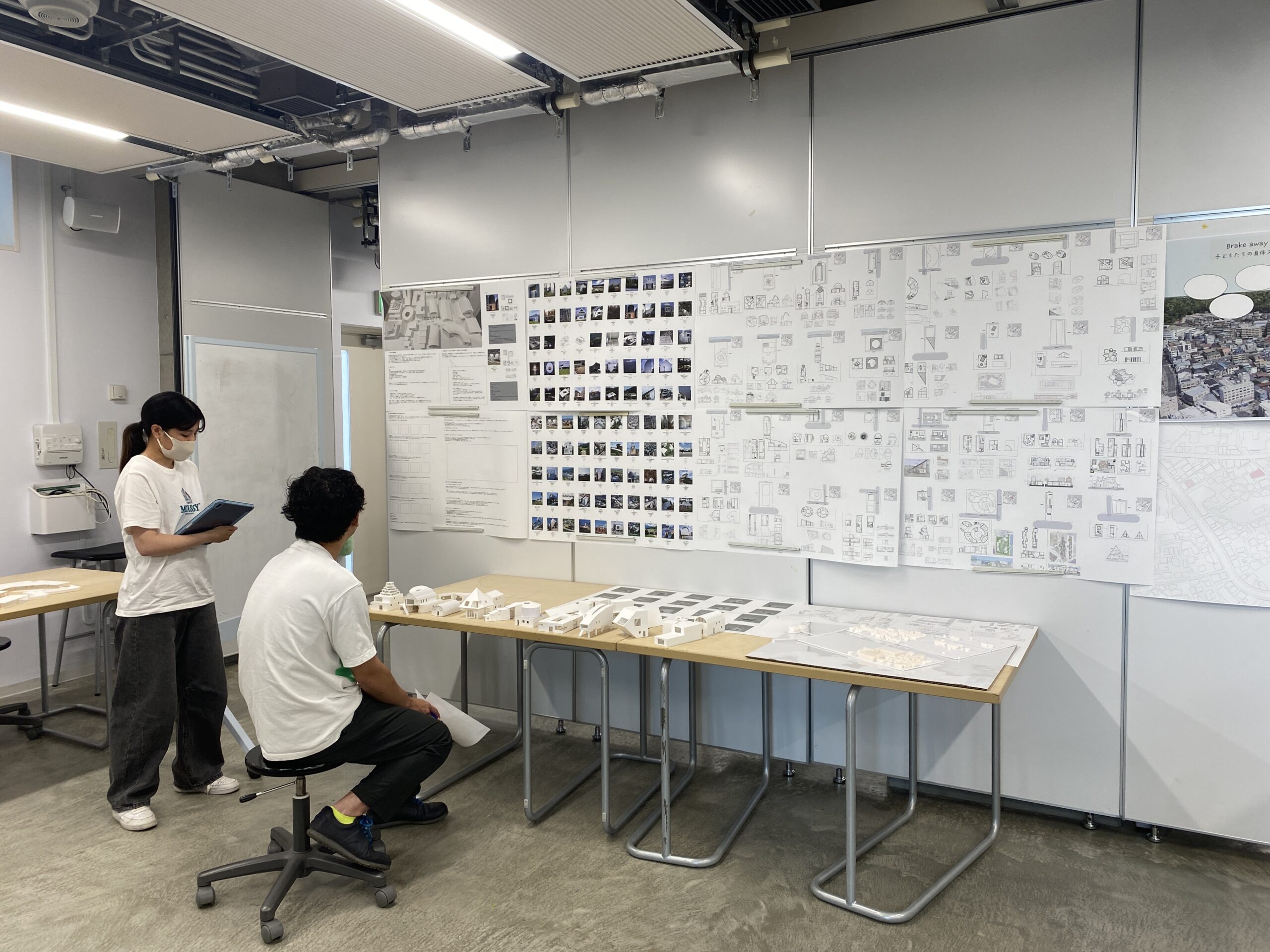

全体的な印象として、模型を持参している学生が多く、エスキスでこれからにつながる議論が展開されていた一方で、対象とした街の現状を把握することがまだあまりできていないように感じました。街が抱えている問題点や自分が感じた問題点が、なぜ、何が原因で起こっているのか、そしてその問題が実際にどのような悪い状況を生んでいるのか、現段階で得たリサーチ結果からさらに掘り下げていく必要があります。現状を良く把握することで、提案の説得力も増すはずです。

また、エスキスの進め方として大きな紙にレイアウトしてまとめている人が多い印象でしたが、まとめる前段階で収集したたくさんの情報や、考えていた簡単なスケッチや殴り書きのようなものの方が逆に考えていることを伝えられ、相手側からしても理解しやすいことがあるかもしれません。エスキスではきれいにまとめることより、一週間で触れたもの、考えてきたことをかたちと一緒に共有することを意識し、話を広げられると良いと思います。

次回は2回目のエスキスです。敷地が決まったら、敷地周辺や対象とする建物のボリューム模型をつくってみることで、イメージをつかみやすくなると思います。また、提案を裏付けるためのより深い調査も、引き続き行っていきましょう。

TA:荻尾明日海

<トラック3>

担当:岡路明良

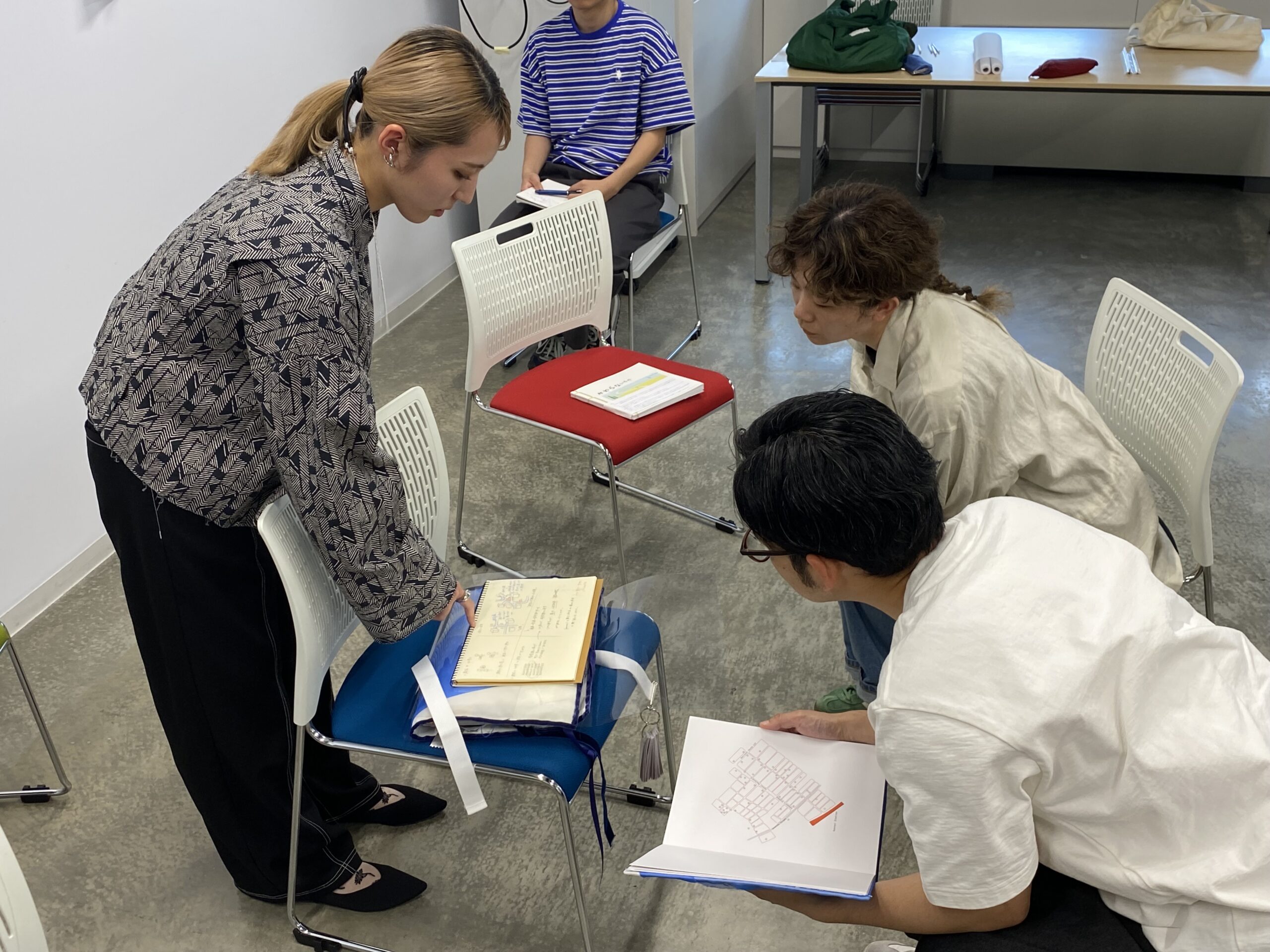

第7週目となる本日の授業では、前回の中間発表をブラッシュアップした個人テーマのコンセプトや自分が子安のどの場所に焦点を当て、何を設計するのかを発表してもらいました。

今回は、一人のエスキスを全員で聞き、メモをとりながら、授業を進めていきました。

第一課題のリサーチ課題から自分の調べたことからテーマを持ってくることは良いのですが、やはりこのトラックのグループリサーチで行っていたテーマである、「インフラ」、「環境」、「歴史」、「オブジェクト」の要素をうまく活かしきれていない印象でした。

また、自分の選んだ場所と子安エリアとのつながりがまだまだ感じることができずに、設計に手をつけきれていない学生も見受けられました。

全体的に、図面で提案を伝えることができていなく、各々が持っているイメージや考えがあると思うので、今回指摘された、部分と全体をソフトな面においても、ハードな面においても行き来すること。そして、スケール感を持って手を動かしていくことを意識していきましょう。

授業の中盤で、岡路先生からアメリカの工業化が進んだ都市に対するオープンスペースの作り方や、その場所にあったデザインはどのようなものなのだろうかというようなショートレクチャーがありました。

工業化が進んだ都市と子安、この場所の風景を作る建築とはなにか。子安にあふれる自由なボキャブラリーを使いながら今回の子安の提案に繋げていきましょう。提案にみがきをかけていくためにも事例研究や更なる子安エリアのリサーチも引き続き行っていきましょう。

TA:勝又小太朗

〈トラック4〉

担当教員:板坂瑠五、村山徹 TA:薗田さくら

第一課題が終わり、第二課題が始まりました。

第一課題では、皆で机を囲んで発表を聞く授業スタイルでしたが、第二課題でも「楽しい」という気持ちを忘れず、発表を皆で聞くスタイルで授業が進められました。

発表内容は、第一課題で作成したブックレットから学んだことと、第二課題で対象にする敷地の発表でした。先に敷地を決めてきた人とプログラムから考えている人と、さまざまでした。授業数も限られているので、次週までには敷地が決まっていたら進めやすいと思います。

板坂先生から、課題の進め方は人それぞれ、自分に合った進め方をしていきましょうとアドバイスがありました。敷地設定からプログラムを考える進め方だと、問題解決型になってしまいます。プログラムを先に決めて、それに合った敷地を探すという進め方もありますので、自分に合うやり方で「楽しく」課題に取り組んでいきましょう。

発表後に「ブックレットとの繋がりが薄い」と村山先生からご指摘がありましたが、第二課題ではブックレットと設計をどれだけ繋げられるかがポイントになると思います。そのためにも、第一課題で作成したブックレットを通して何を学ぶことができたのかを把握することはとても大切なことです。自分では気づけなかった良さを友達から聞き出すなどして、今回何を得ることができたのかを考え、まとめることをしてみましょう。

次週も引き続き敷地と、プログラムを発表してもらいます。敷地が決定した人は敷地の状況を伝える為に、敷地の写真を沢山撮影すること、プログラムが決まり始めている人はその内容に似ている事例を調べてくること、できるだけ多くの情報を集めて下さい。

第一課題とは変わって設計が始まります。これから悩むことが沢山出てくるかと思いますが、一人で悩まず相談するなどして、第二課題も「楽しく」進めていきましょう!

TA:薗田さくら

<トラック5>

担当教員:針谷將史 TA:髙橋葵衣

6月2日、総合デザインスタジオ第7週の授業が行われました。今週から第二課題として本格的に設計が始まります。トラック5では、各自が書いてきたイメージスケッチや模型をもとに先生とのエスキスが行われました。

エスキスの内容をいくつか簡単に紹介します。

人びとが川を身近に感じられる居場所と川の防災に取り組む案です。捺染を川の居場所・防災と絡めて考えています。「護岸をヒューマンスケールで設計し、人の居場所を成立させるための建築・土木の在り方を考える。護岸のデザインと建築をセットにして考えた方がいい。敷地選定も大切。」とアドバイスをいただきました。

宮古島を設計対象敷地に選定した学生は、実際に一度帰郷しまちの写真を撮ってきてエスキスに臨んでいました。水を体験する場、給水場の再構築、地元民との交流など日常の体験を生めるものをつくりたいという案です。先生からは、「旅行者と地元の人との何かを考えるのは面白い。どんな風景をつくりたいかが重要。その場所にある知恵を設計に落とし込めたらいい。」と様々な角度から意見をいただきました。

今回のエスキスを受けて、本当にその敷地でいいのか、プログラムは適切か、そもそもスモールインフラってどんなものだったか、など各学生それぞれが一度立ち止まり自問する姿が多く見られました。先生から「その敷地が潜在的に持っているものを見つけると設計のヒントになる」とそれぞれのエスキスで共通してアドバイスをいただきました。今回の設計課題のゴールは「これからの未来の暮らしを考える」ことです。設計敷地がもつ可能性を探し発見することで、スモールインフラをきっかけに展開される新しい暮らしが想像しやすく、広がっていくのではないでしょうか。

設計課題は始まったばかりです。たくさん悩み、手を動かし、アイディアを聞いてもらう、その過程を繰り返しながら、より良い暮らし方をデザインしていきましょう!

TA:髙橋葵衣