【日時】2025年11月11日(火)4~5講時[15:00-18:40]

【教室】5号館503製図室

【担当】准教授:中津秀之、非常勤講師:野田亜木子、SA:黒石凜太朗(B4、中津研)

ランドスケープデザイン・ワークショップの第6回目の授業が行われました。

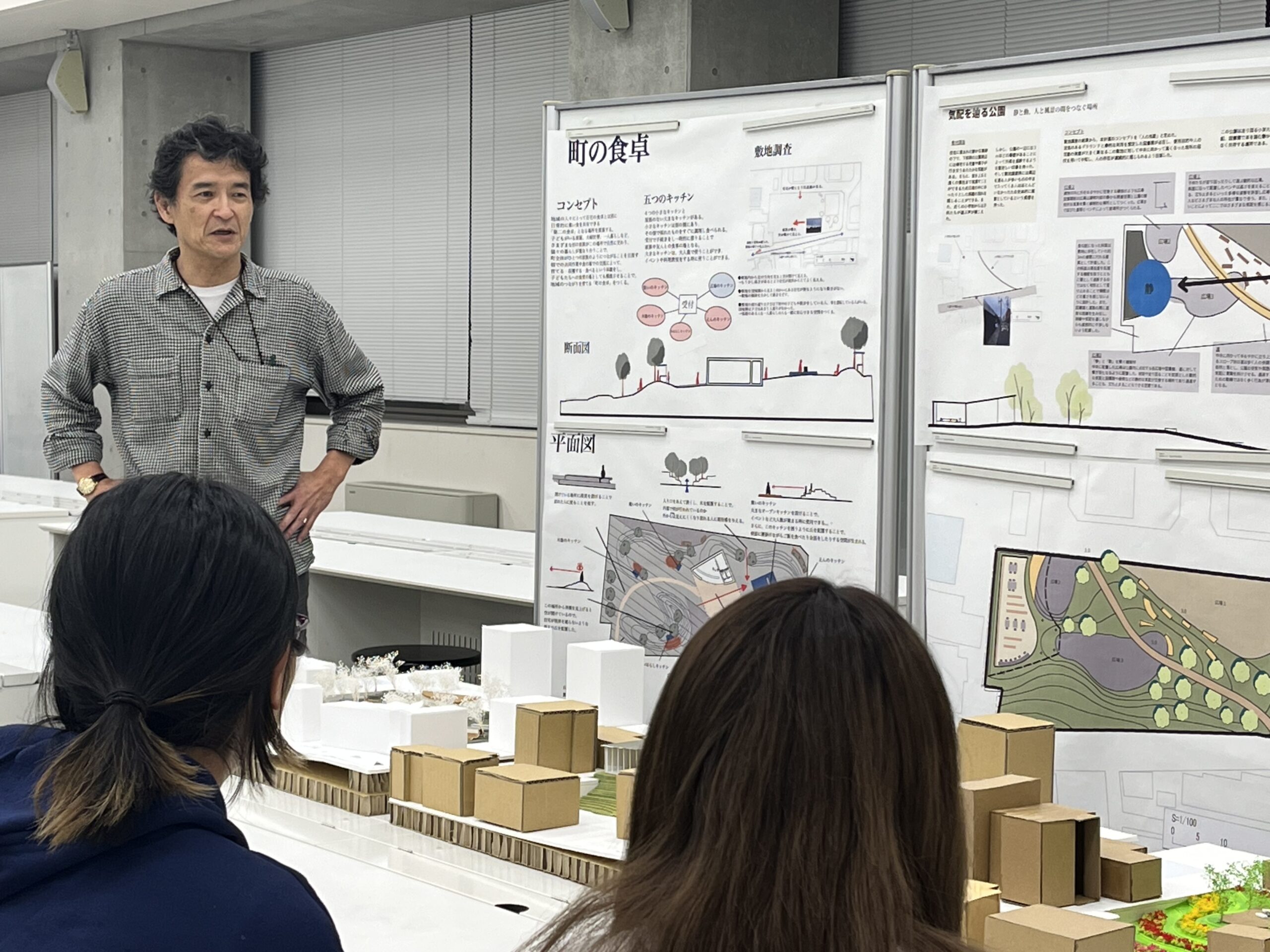

授業の冒頭は、先週までの課題であった「物語と空間の関係パネル」のプレゼンテーションから始まりました。前回よりも模型の作り込みや図面の書き込みが進んでおり、それぞれのデザインが着実に進化しているのが見て取れました。 先生方からは、コンセプトボード(パネル)のデザインや伝え方について具体的な指摘がありました。例えば、「断面ダイアグラムと説明文はセットで見せる」「意図を伝える矢印の太さ」「文字のフォントや大きさの選び方」など、デザインを的確に伝えるための重要なテクニックを学びました。

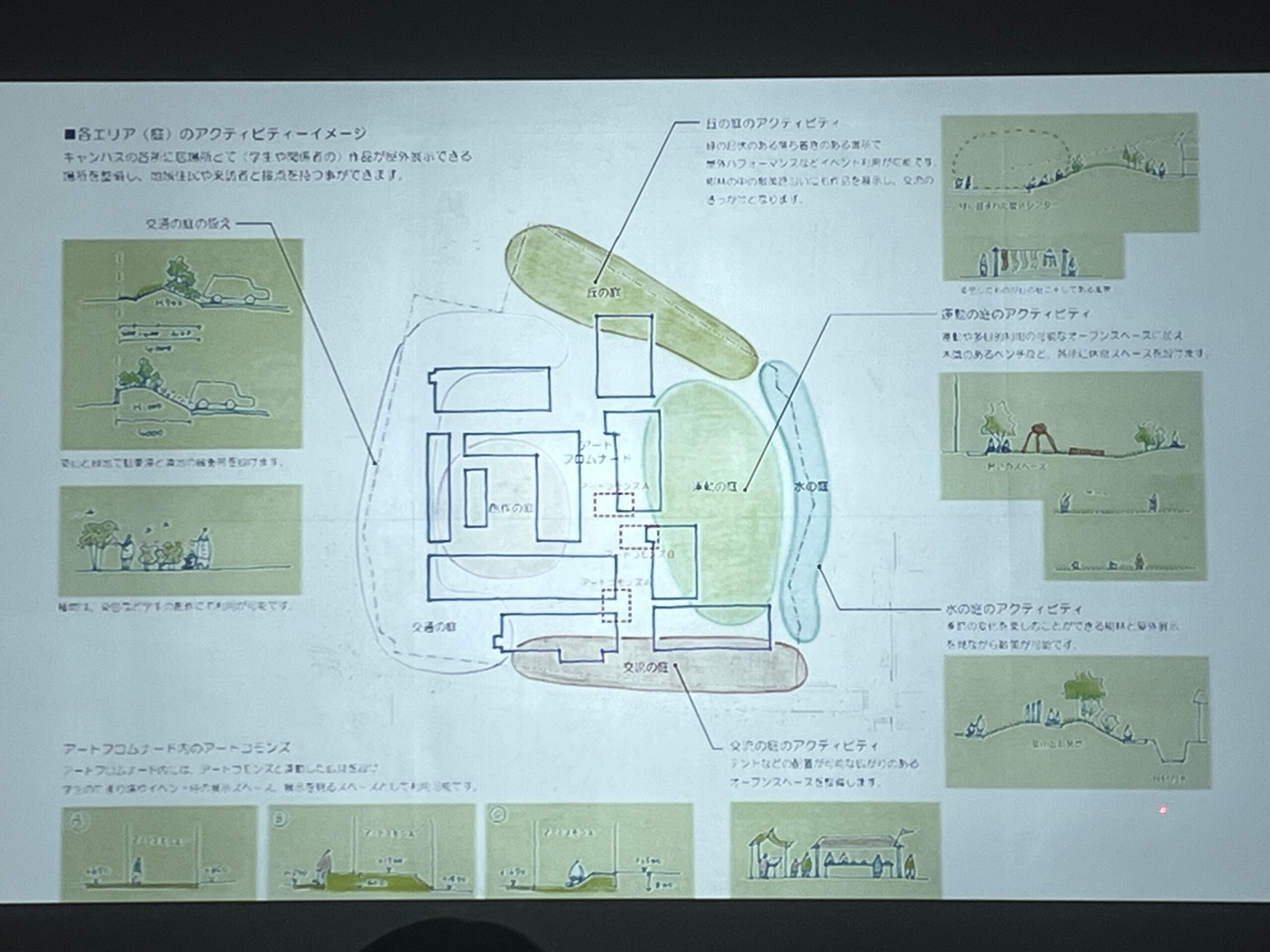

次に、中津先生から「場(キッカケ)」のデザインに関するレクチャーがありました。 先生は、私たちが目指すべきは単なる空間(space)ではなく、人々が愛着を持つことのできる「場(place)」であると説明。その「場」を構成する要素として、今回は「水」「照明」「ファニチャー」の3つが取り上げられました。

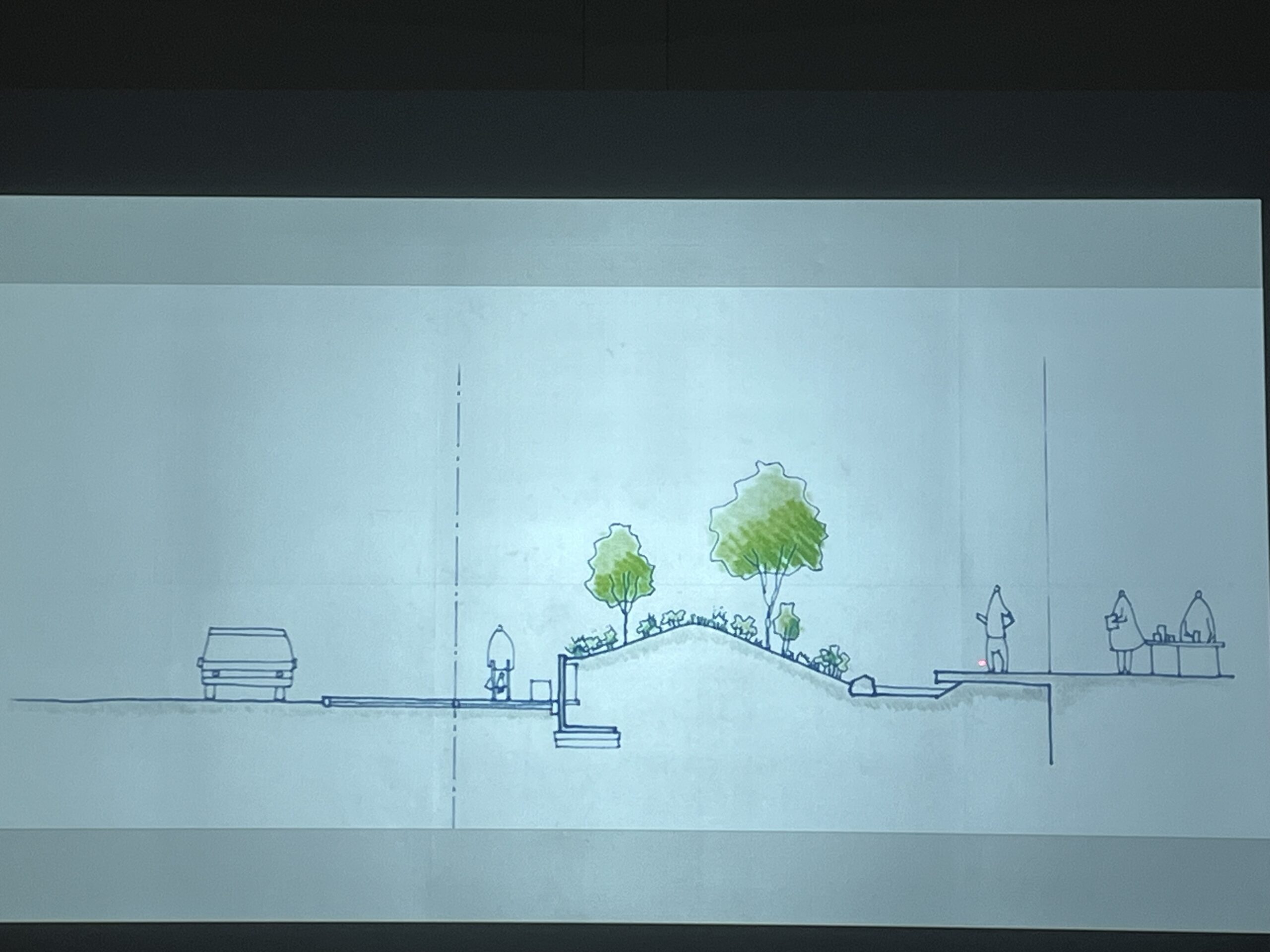

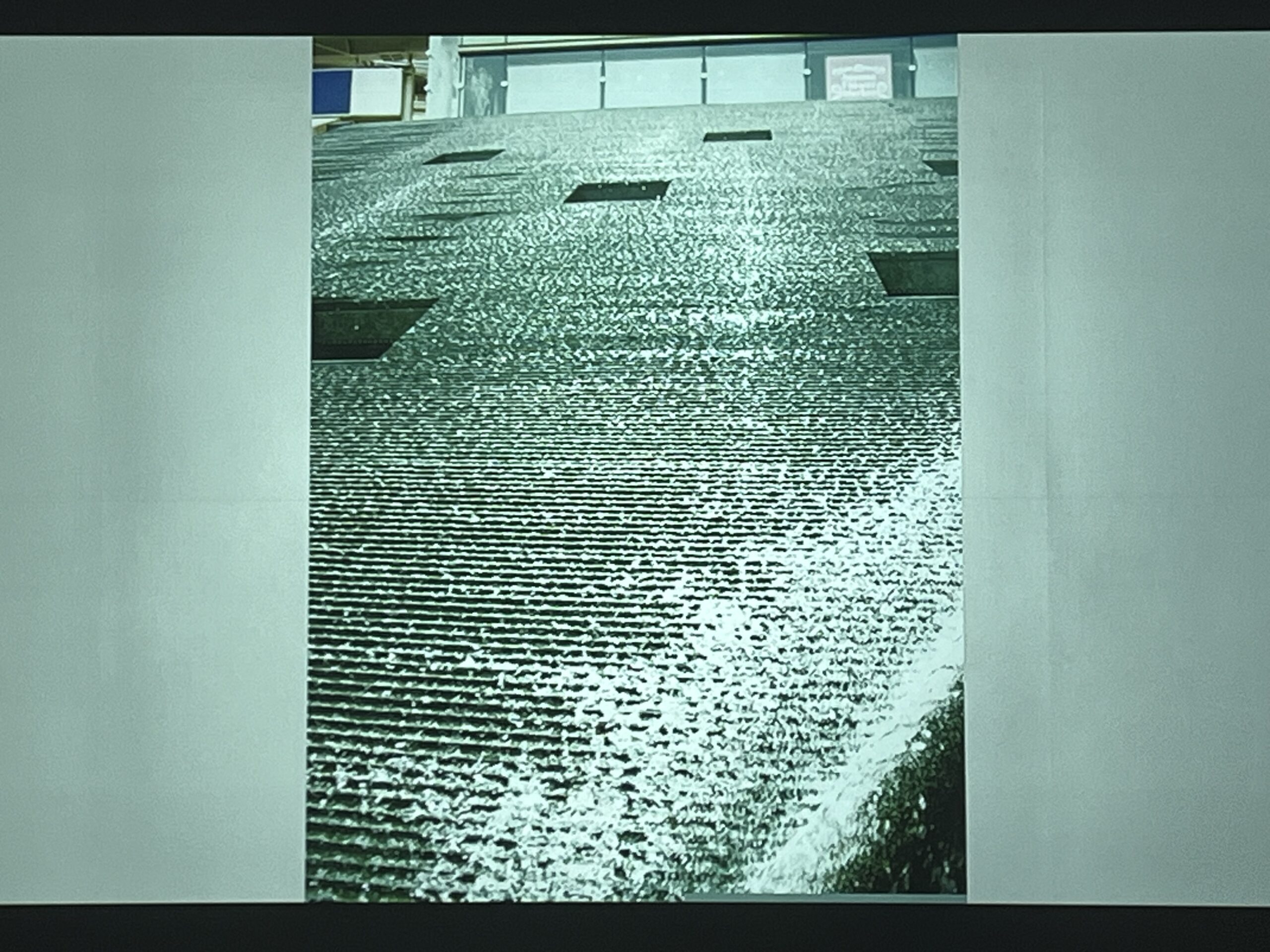

水:流れる水、留まる水、霧状のミストなど、状態によって多様な効果を生む。「音」で聴覚を、「映り込み」で視覚を刺激し、「涼しさ」で身体感覚に働きかける。

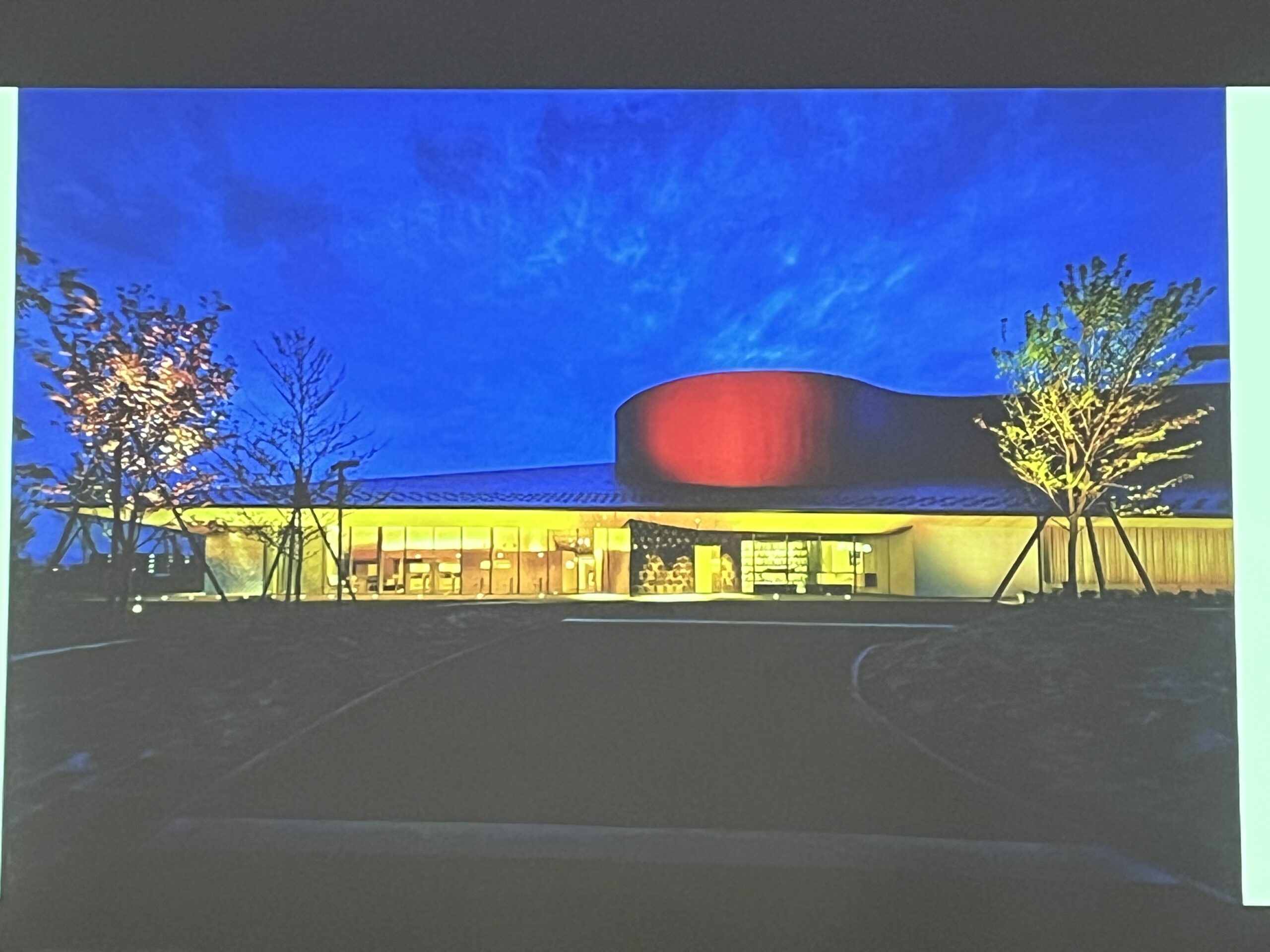

照明:樹木をアップライトで照らせば非日常感を演出でき、特定のエリアを光で強調することもできる。

ファニチャー:人の行動をさりげなく誘導する力を持つ。ベンチではなく、人の心を動かし「ここに座りたい」と思わせる「何か」が必要となる。

レクチャーの後、学生たちはこれまでの学びを総動員し、各自のデザインに足りない部分を補う最後の作業に取り組みました。よりリアルで魅力的な模型にするため、細かな工夫を凝らす姿が印象的でした。

来週は、この「小さな公園」プロジェクトの最終講評会です。提出物はA3のコンセプトボード1枚と、配置平面図1枚です。 最後まで自分の「物語」を大切に、丁寧に仕上げていってほしいです。

SA:黒石凜太朗