【日時】2025年10月日28(火)4~5講時[15:00-18:40]

【教室】5号館503製図室

【担当】准教授:中津秀之、非常勤講師:野田亜木子、SA:黒石凜太朗(B4、中津研)

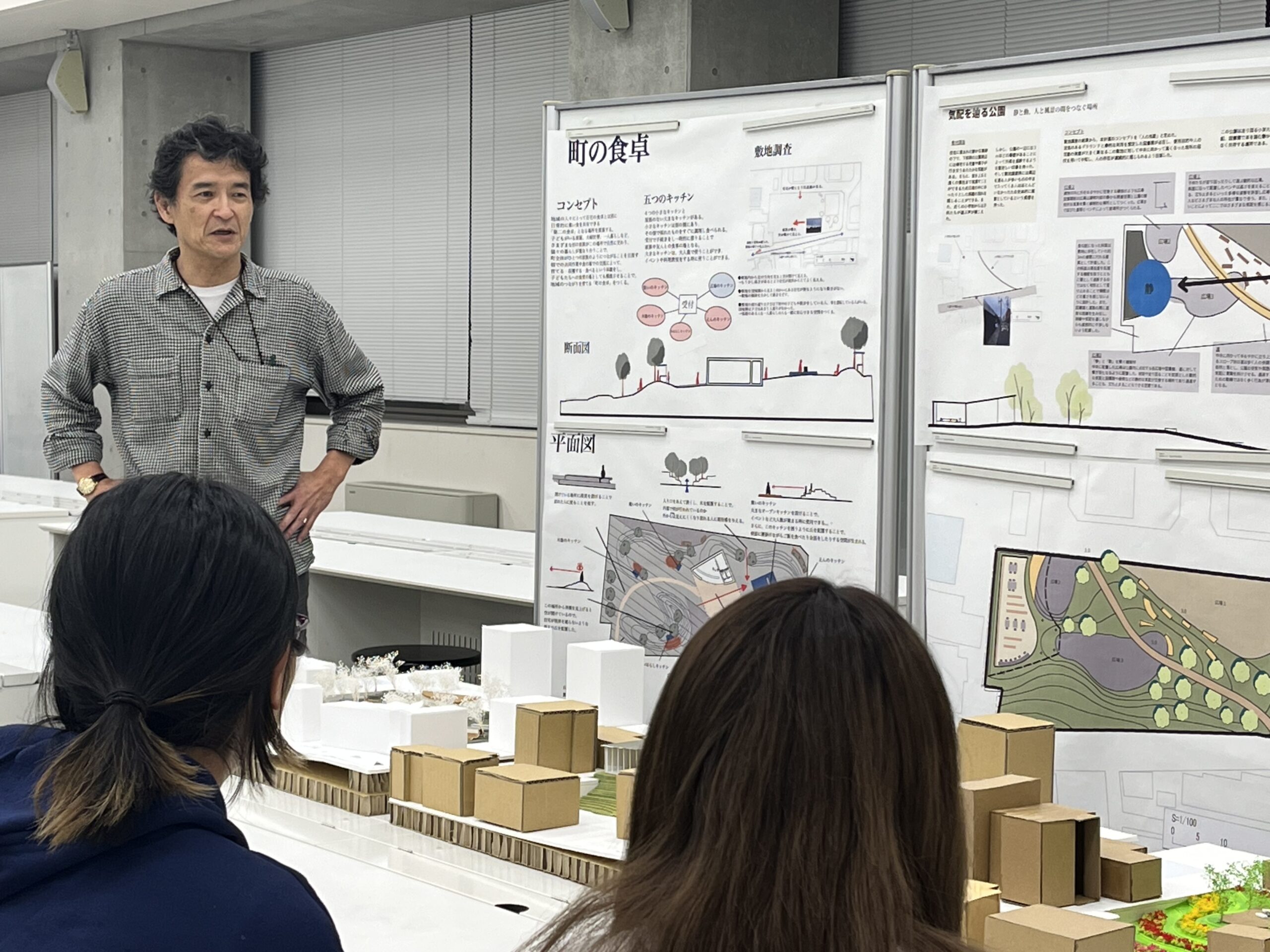

ランドスケープデザイン・ワークショップの第5回目の授業が行われました。

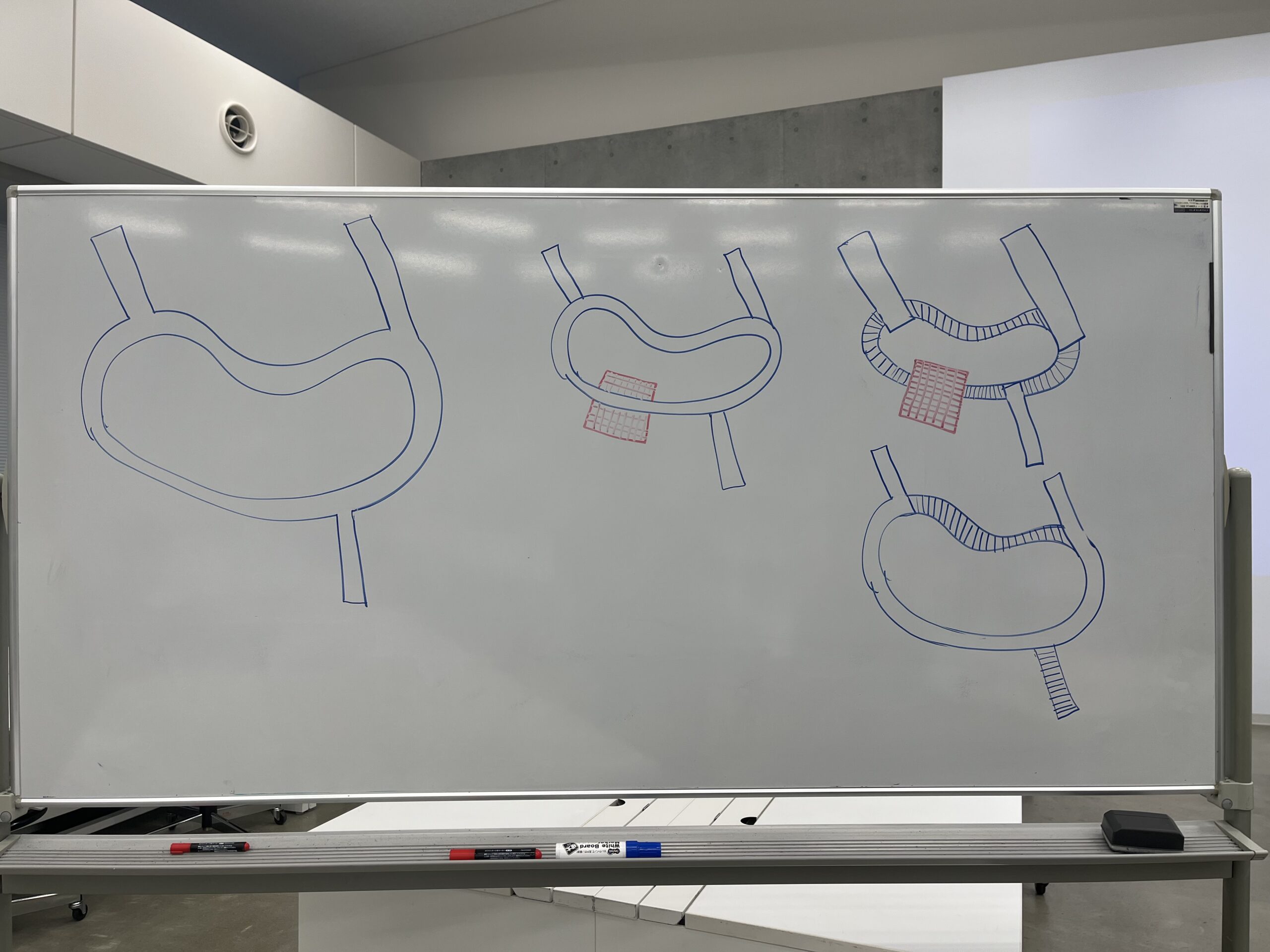

授業の冒頭、先生方から「地面」のデザインに関するレクチャーがありました。 野田先生からは、「そこでどんな過ごし方を想定するかで、地面の素材やデザインも変わる」「インターロッキングや石のパターンによって、人の気持ちや歩き方にも変化が生まれる」といった、デザインが心理に与える影響についてお話いただきました。 続いて中津先生からは、「その場所で人は歩くのか、座るのか、何人くらい集まるのか。具体的なアクティビティを深く考えることが重要だ」と、設計の核となる視点を教えていただきました。

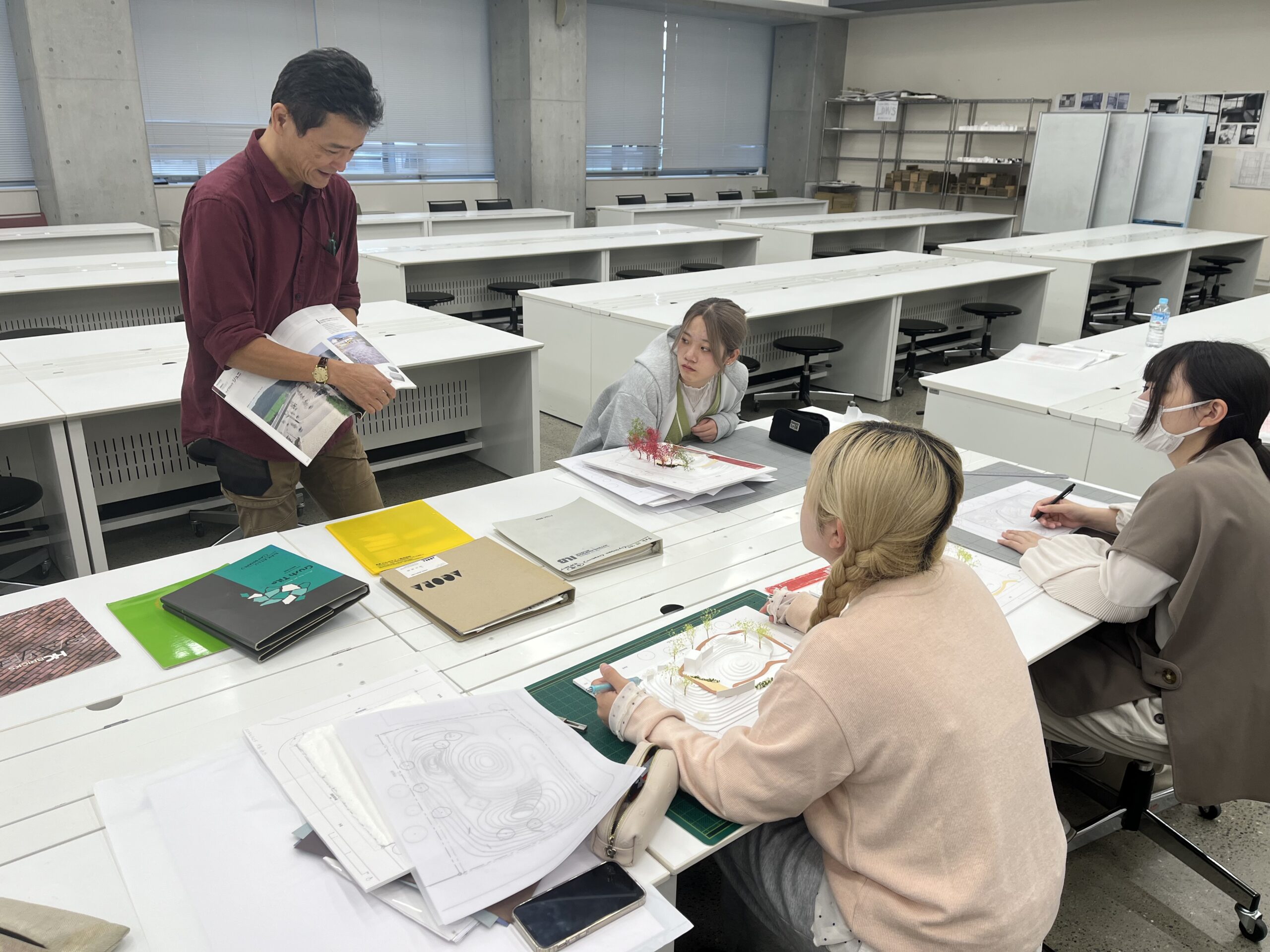

レクチャーを受け、学生たちは早速、インターロッキングの実例集などを参考にしながら、作成中の模型に「地面」のデザインを落とし込んでいきます。 今までは何気なく見ていた舗装のパターンも、デザインの意図を持って見直すことで、自分の設計に取り入れるべき点が見えてきたようです。「大学内のフォーサイト前の広場なども、良い教材になるのでよく観察したほうがいい」というアドバイスも、身近な発見につながったようでした。

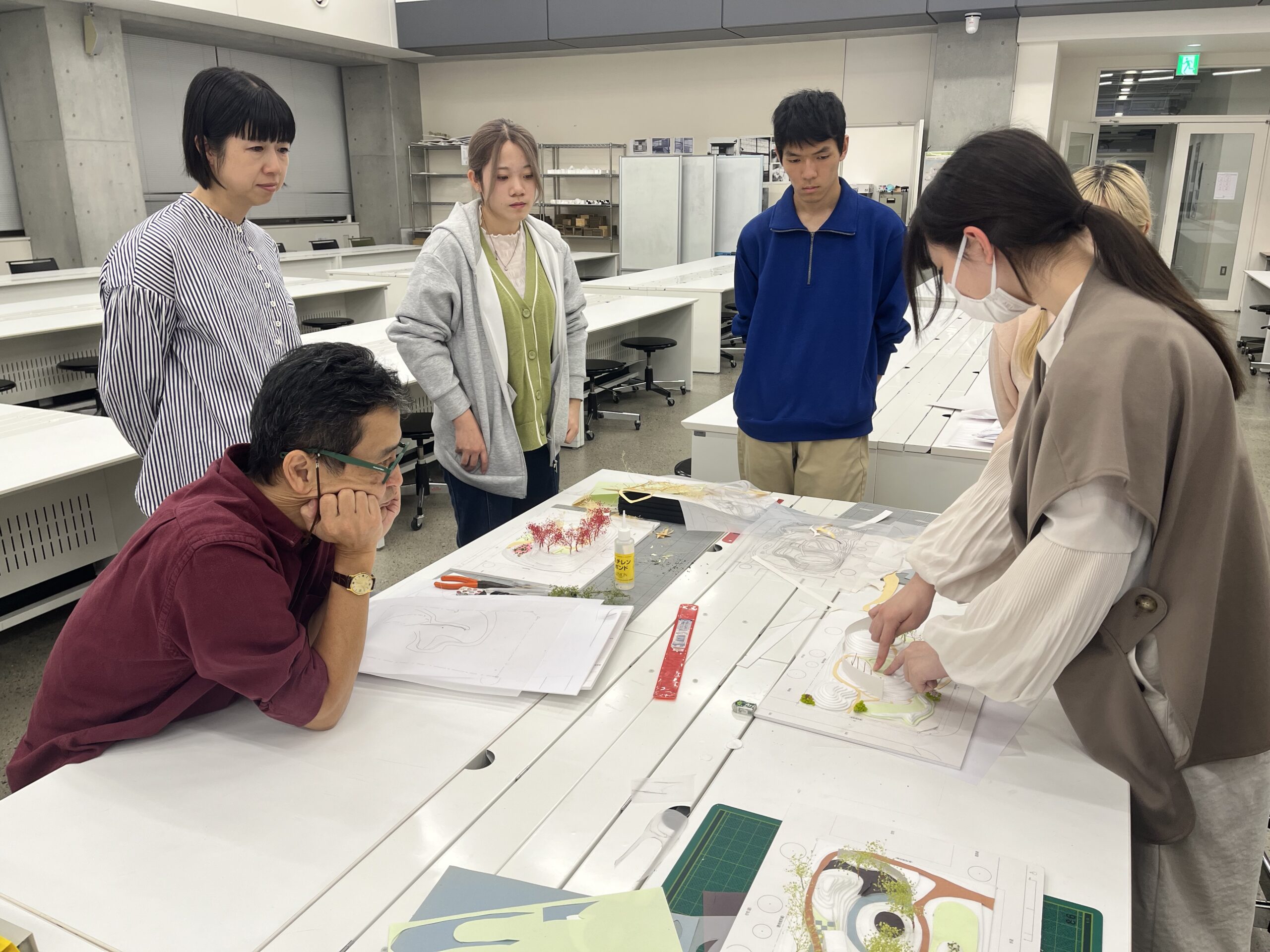

授業の最後には、「地面」のデザインが加わった新しい「物語」を全員で共有しました。舗装のパターンや素材感が加わったことで、前回の模型よりも「人が滞留する場所」や「デザイナーが意図する雰囲気」が、より明確に伝わるようになってきました。

レビューでは、先生方から以下のような具体的な講評をいただきました。

- 「階段と斜面の違い、素材の違いが模型で伝わるよう、ペンで線を入れたり影を描き込んだりして工夫しよう」

- 「道幅や等高線の設定を、もう一度意図を持って再検討した方がいい」

- 「その場で起こるアクティビティについて、もっと具体的に説明できるように準備しよう」

次回は、「場(キッカケ)」のデザインに入ります。水、音、照明、ファニチャーといった、空間の質をさらに高める要素です。 ここまでのデザインを一度図面上で整理しておくと、次のステップに進みやすくなりそうですね。宿題の「物語と空間の関係パネル」では、図面上にシークエンスや視線の先を矢印で示すなど、意図が伝わる表現を工夫すると、より良いプレゼンテーションになると思います。

SA:黒石凜太朗