【日時】2025年10月21日(火)4~5講時[15:00-18:40]

【教室】5号館503製図室

【担当】准教授:中津秀之、非常勤講師:野田亜木子、SA:黒石凜太朗(B4、中津研)

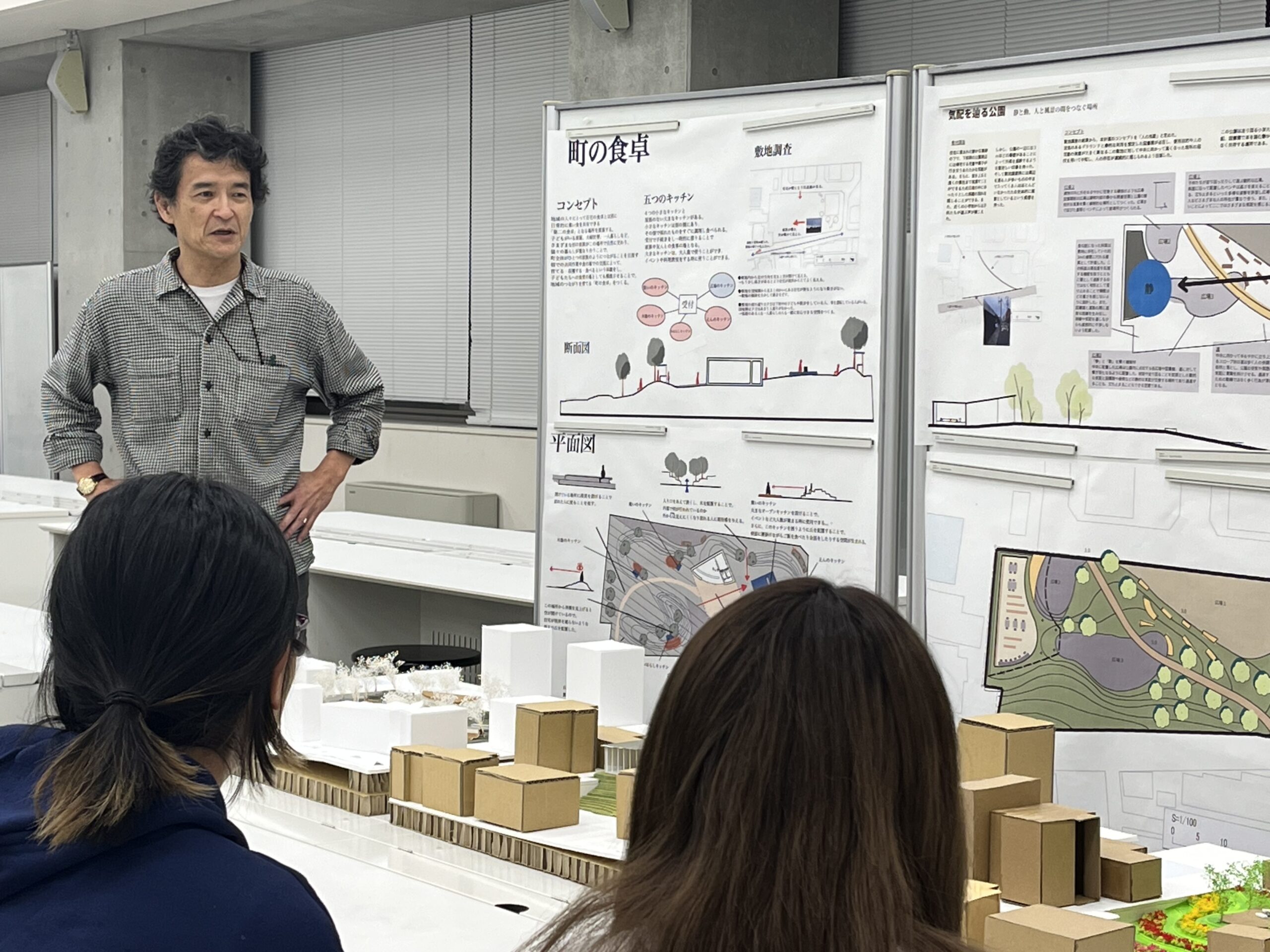

ランドスケープデザイン・ワークショップの第4回目の授業が行われました。

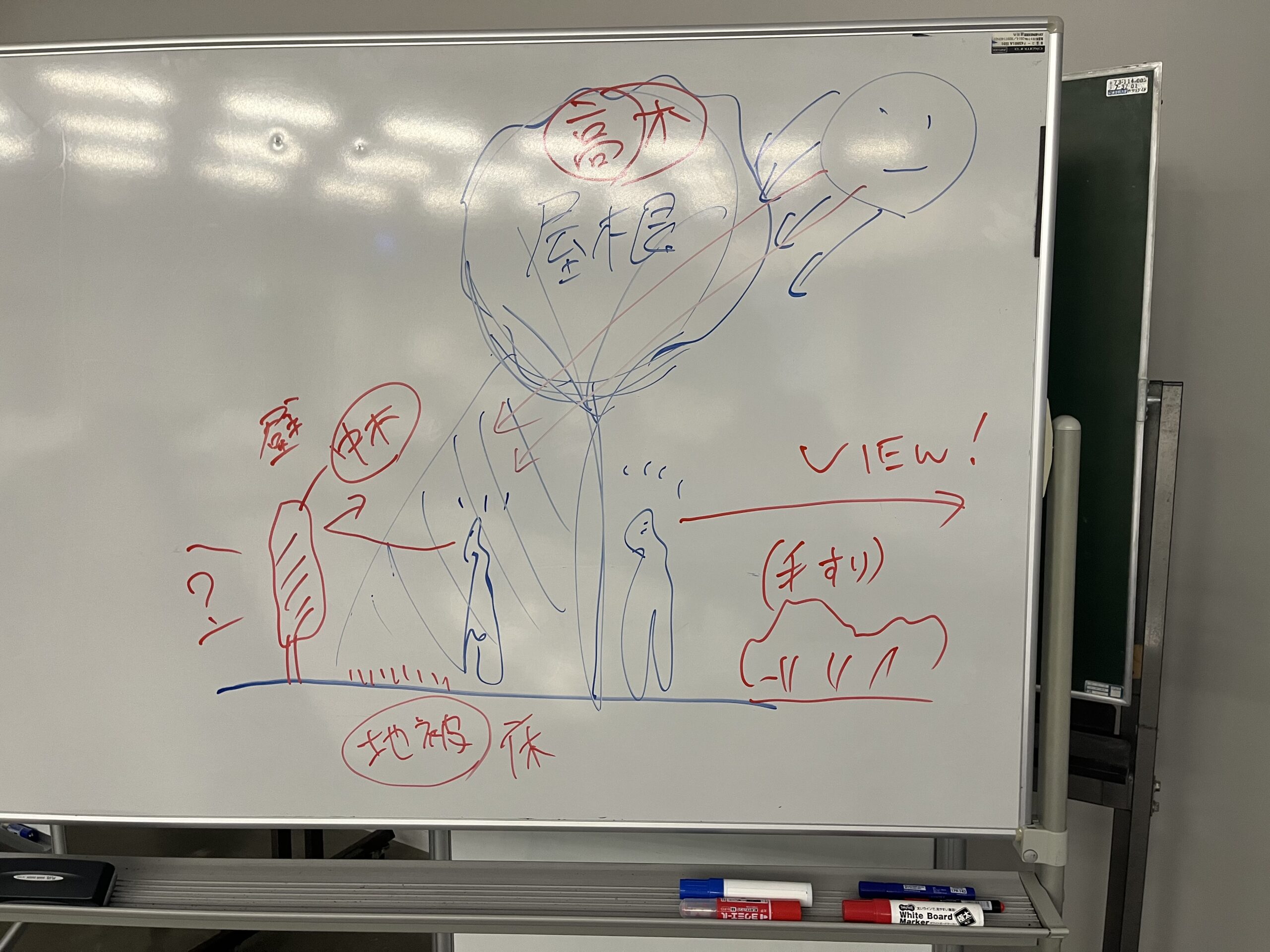

授業の冒頭、中津先生と野田先生から「植栽」のデザインに関するレクチャーがありました。高木・中木・低木・地被(地面を覆う植物)といったスケールの話から、常緑樹と落葉樹の違い、代表的な樹種、そして図面での表現方法まで、多岐にわたる内容です。

特に重要だと語られたのは、「人の視線」や「建物」、「道」といった要素との関係性を、植栽によってどう築くかという視点です。中津先生は、それぞれの植栽が持つ「役割」を分かりやすく解説してくださいました。高木:日陰をつくり、滞留の場をつくる。中木:人の視線を遮る。低木:人の進入を防ぐ、緩やかな境界線となる。地被:地面の表情(テクスチャー)を豊かにする。

また、高木をデザインする際は、まず「落葉樹」か「常緑樹」かを決めることが第一歩だとアドバイスがありました。樹木は季節と共に姿を変えるため、その変化を想定しながらデザインすることの重要性を、実際の図面や写真集を見ながら学びました。

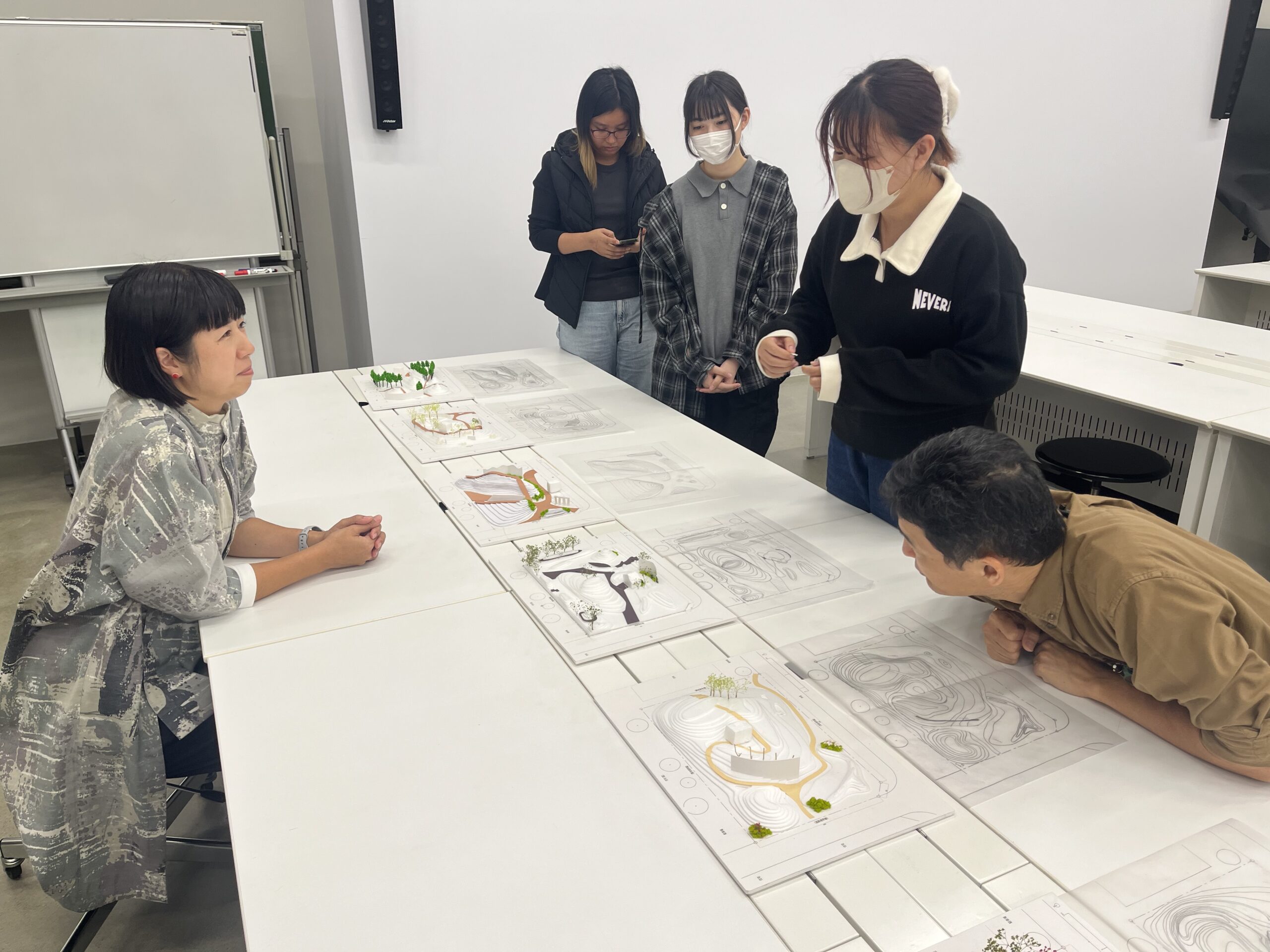

授業の最後には、植栽が加わった新しい「物語」を全員で共有しました。今まで無機質だった模型に緑が入ることで、ぐっと本格的なランドスケープに近づき、これまで見えにくかった「人の動き」や「過ごし方」が、より具体的に想像できるようになりました。

レビューでは、先生方から具体的な評価とアドバイスが送られました。 野田先生からは、「地形を活かした道、木の配置になっている」「樹木のスケール感を大切に」といった評価をいただきました。 一方、中津先生からは、「小さな建築の用途や位置を再検討しよう」「日陰をもっと意図的に作ろう」「もっと模型を使ってスタディを重ねよう」といった、次への課題となる講評をいただきました。

次回は、ついに「地面のデザイン」に入ります。道の舗装材一つで、人の歩き方や気持ちは変化します。授業が進むにつれて考慮すべき点は増え、大変さも増しますが、この授業で得られる多角的な視点は、今後の設計製図の授業でも必ず活きてくるはずです。

SA:黒石凜太朗