【日時】2025年10月14日(火)4~5講時[15:00-18:40]

【教室】5号館503製図室

【担当】准教授:中津秀之、非常勤講師:野田亜木子、SA:黒石凜太朗(B4、中津研)

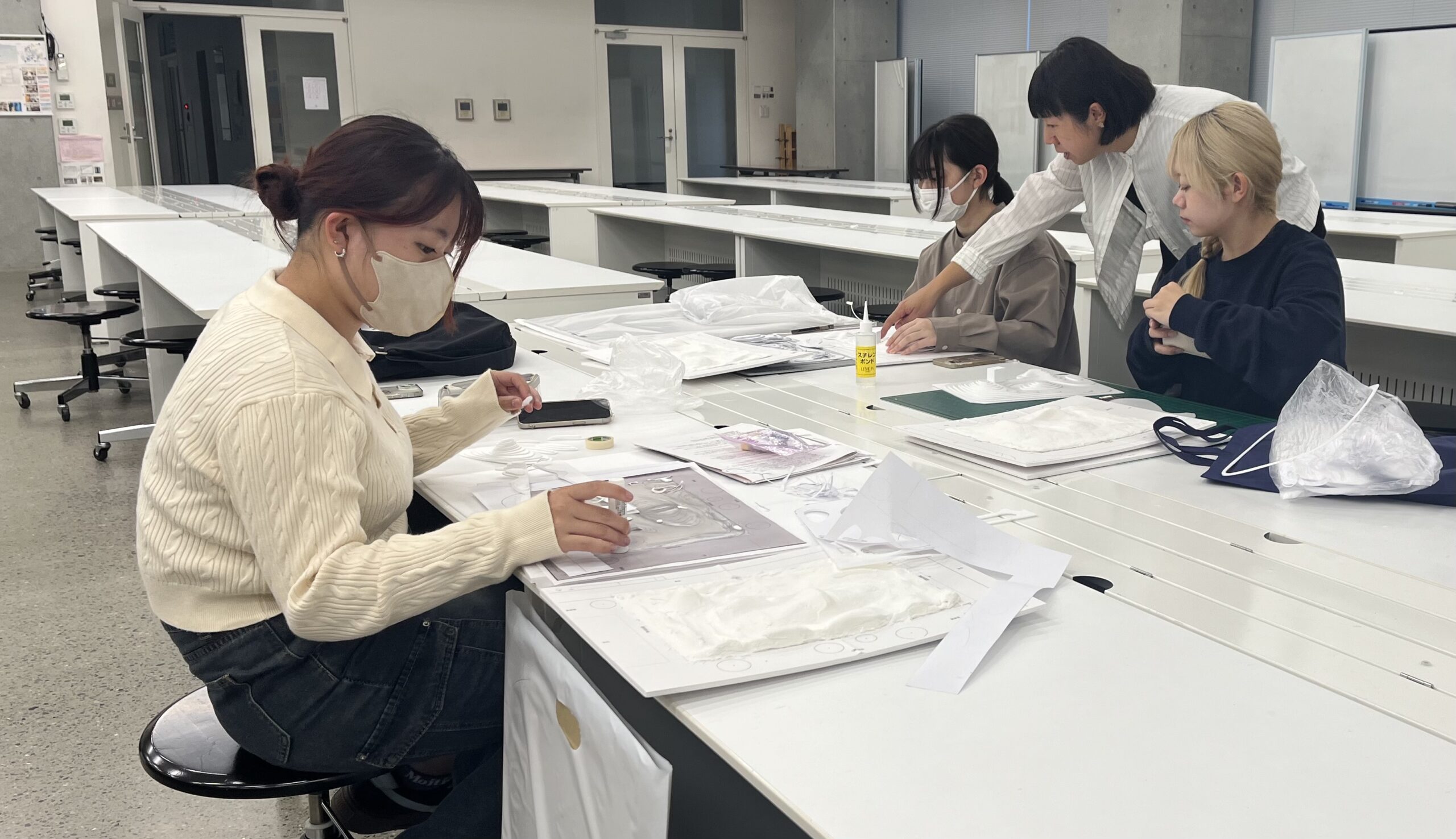

ランドスケープデザイン・ワークショップの第3回目の授業が行われました。授業の前半は、前回に引き続きコンタ模型(等高線模型)の制作を進めました。同じ作業の繰り返しということもあり、多くの学生がコツを掴んだ様子で、黙々と集中して作業に取り組んでいました。

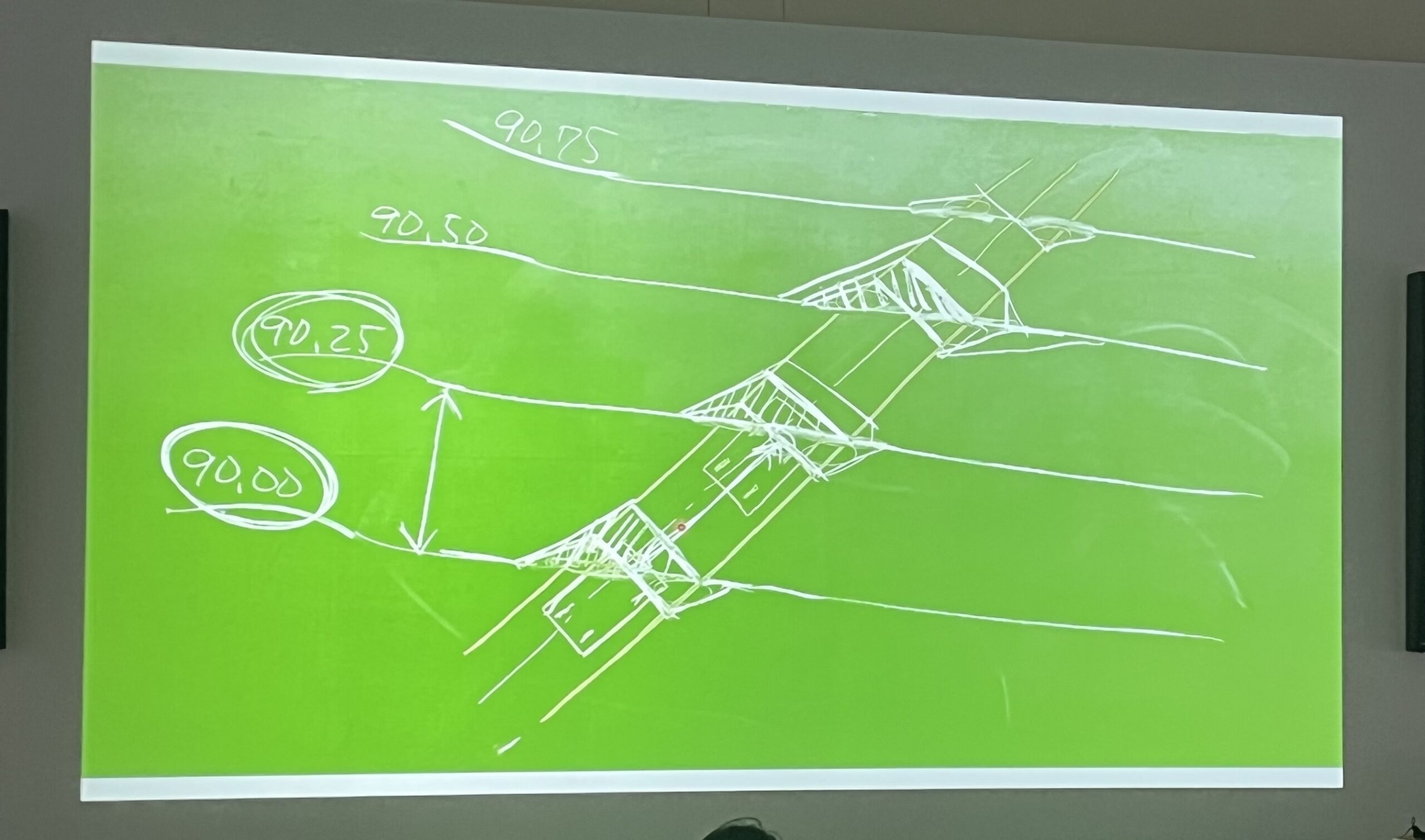

模型制作が一段落したところで、野田先生と中津先生によるレクチャーに移ります。この日のテーマは「小道・階段・壁・小さな建築」。これらの要素をデザインし、図面に落とし込む際の考え方を学びました。特に、建築や道を地形に馴染ませるためには、元の等高線を設計に合わせて引き直す作業が重要になるとのお話でした。

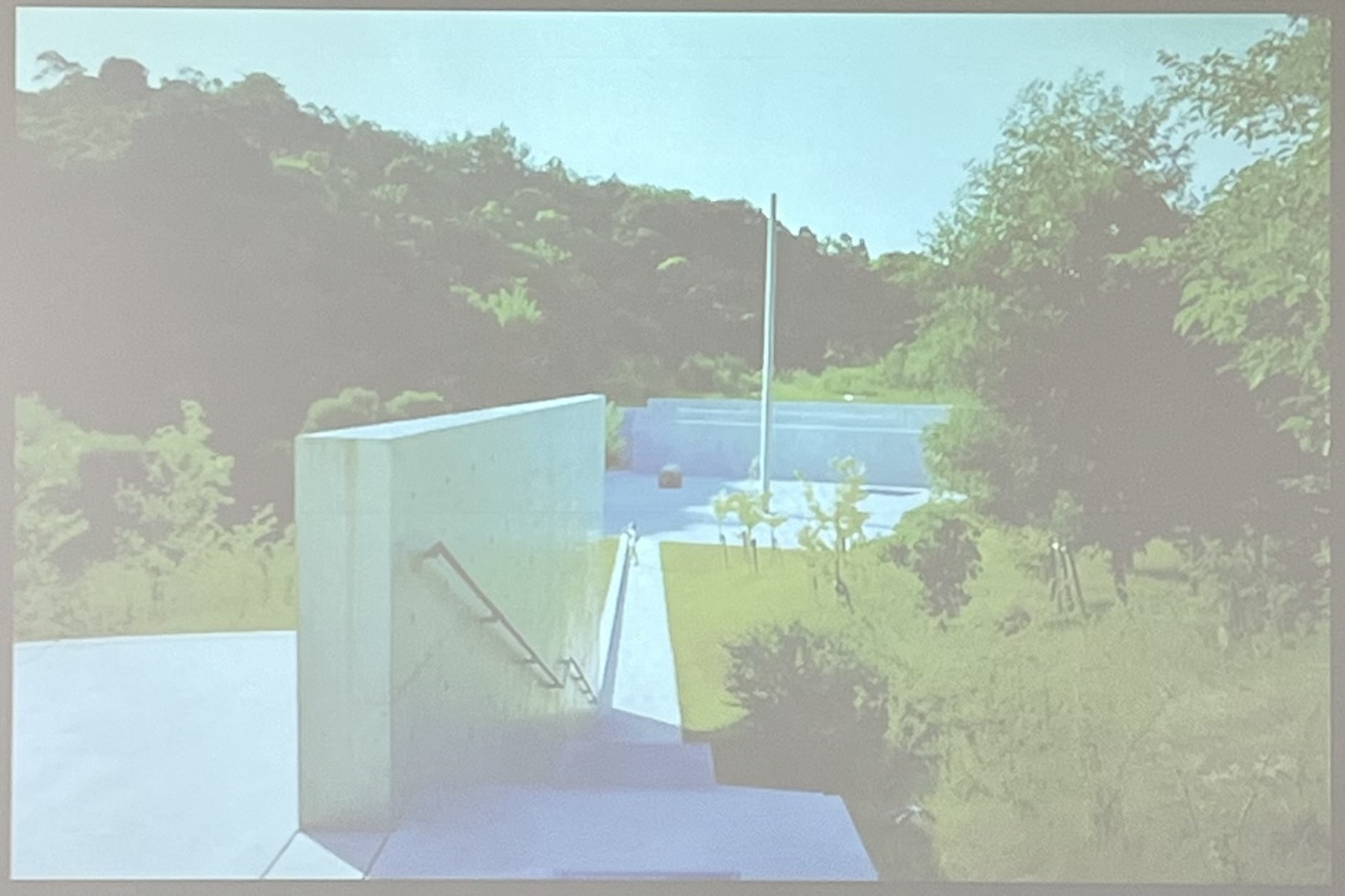

中でも印象的だったのが、中津先生の「壁」に関するお話です。「壁は、見える景色を劇的に変化させることができる。自然の中にある壁が、かえって自然の魅力を引き立てることもある。小さな公園において、壁は主人公にさえなり得るのです」と語られました。その一例として、安藤忠雄氏が設計した「李禹煥美術館」のコンクリート壁が、人の体験を豊かにし、シーンを転換させる役割を担っていると教えてくださいました。

また、公園内に建てる「小さな建築」の仕様も提示されました。大きさは2m×3m、高さ2.5m以内で、用途は各自の物語に合わせて自由に設定します。この小さな建築について、先生方からは「建物に『入る』シークエンスが大切なのはもちろん、建物から『出る』ときのシークエンスも同じくらい大切にデザインしてほしい」という指摘がありました。

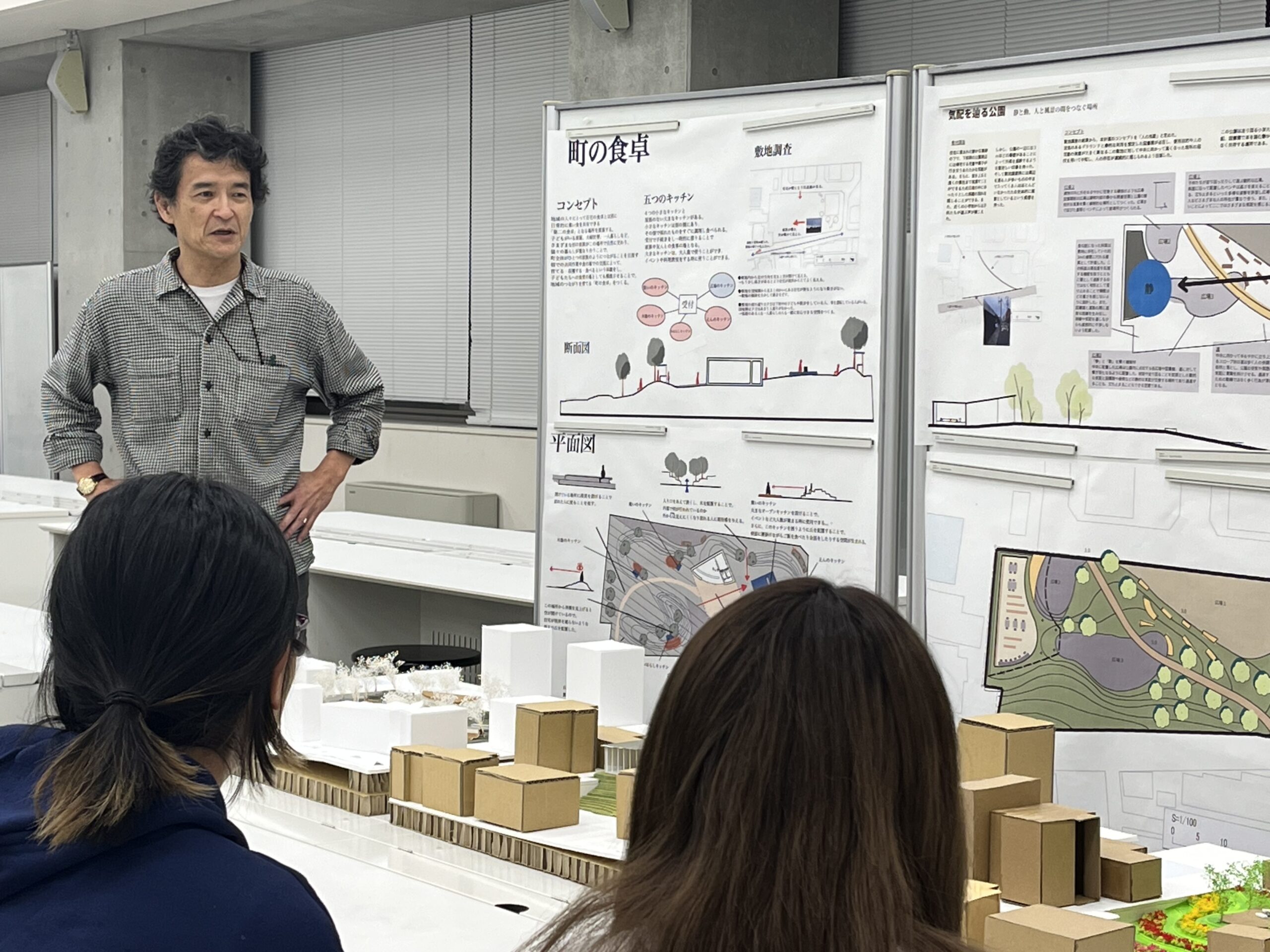

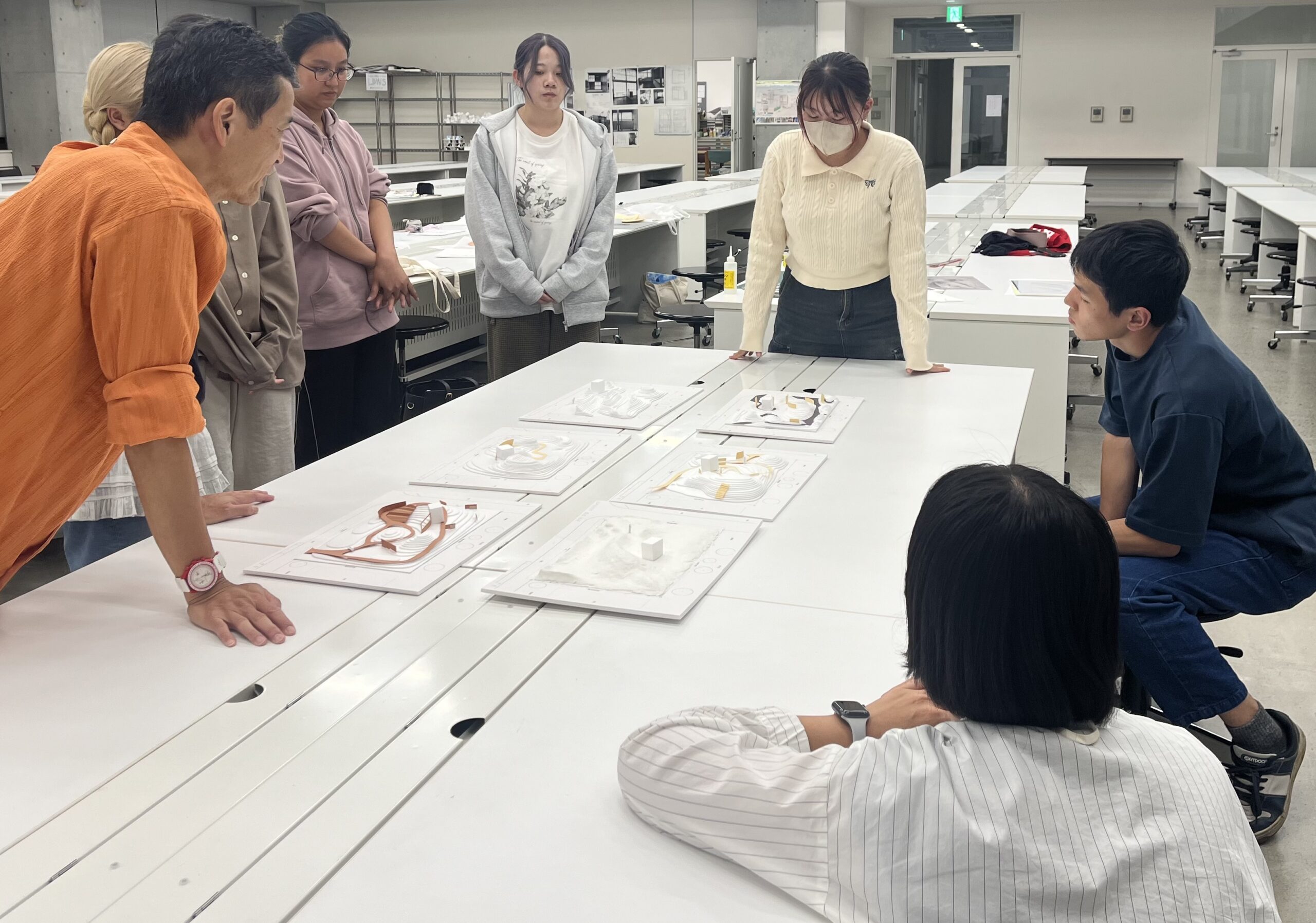

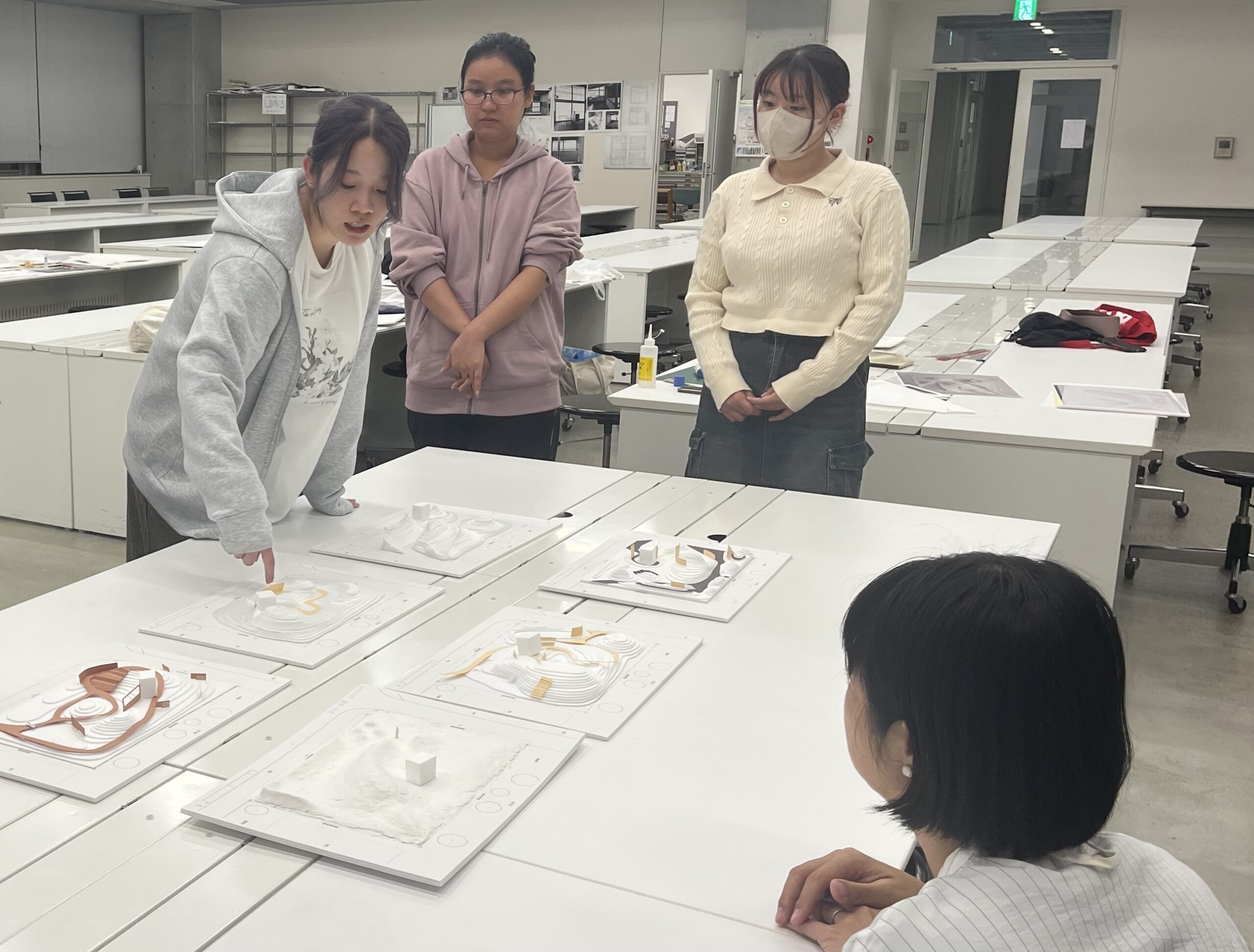

授業の最後には、新しい「物語」を 全員で共有しました。地形と道の関係によってワクワクするような空間が生まれていたり、巧みな壁の配置によって、場所ごとに海の見える景色が変化したりと、それぞれの物語がより豊かになっているデザインが多く見られました。野田先生からは、「平凡な地形が、小道や壁が入ることで格段に面白くなった」との評価をいただきました。中津先生からは、「壁の可能性をもっと探求できるはず。もう一度、自分の『物語』とデザインの関係を深く考えてみてほしい」という、次につながるアドバイスもいただきました。

次回は、いよいよ「植栽」のデザインに入ります。模型がさらに本格的になるので、それまでに図面や模型をしっかり進めておく必要がありそうです。もっと壁を大胆に使い、地形の魅力を引き出すデザインの可能性を感じました。

SA:黒石凜太朗