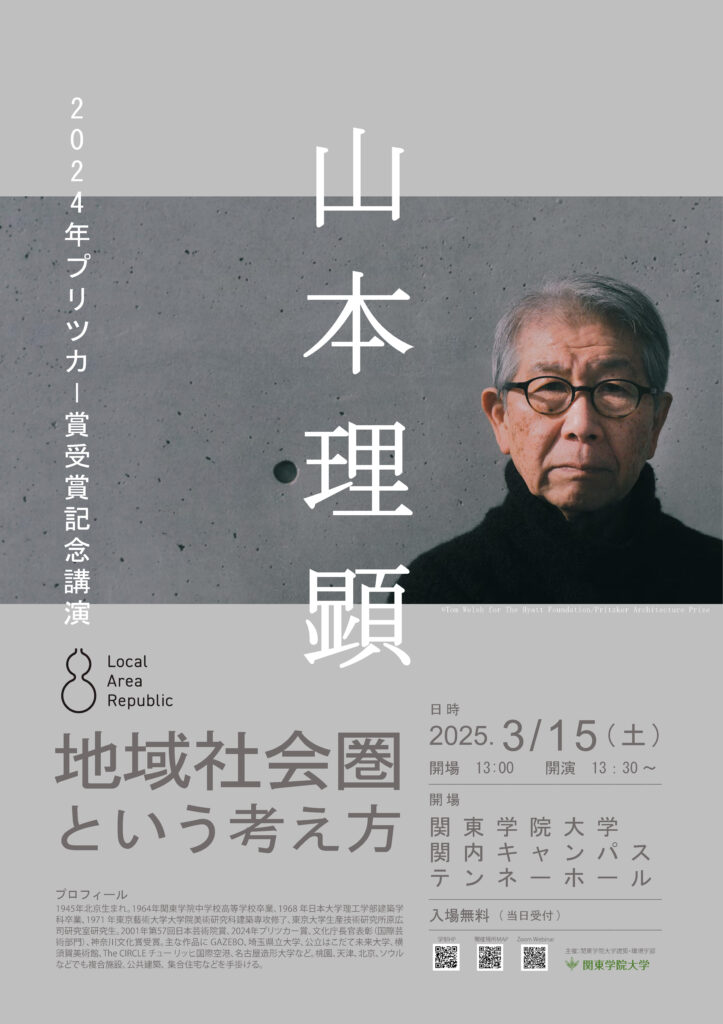

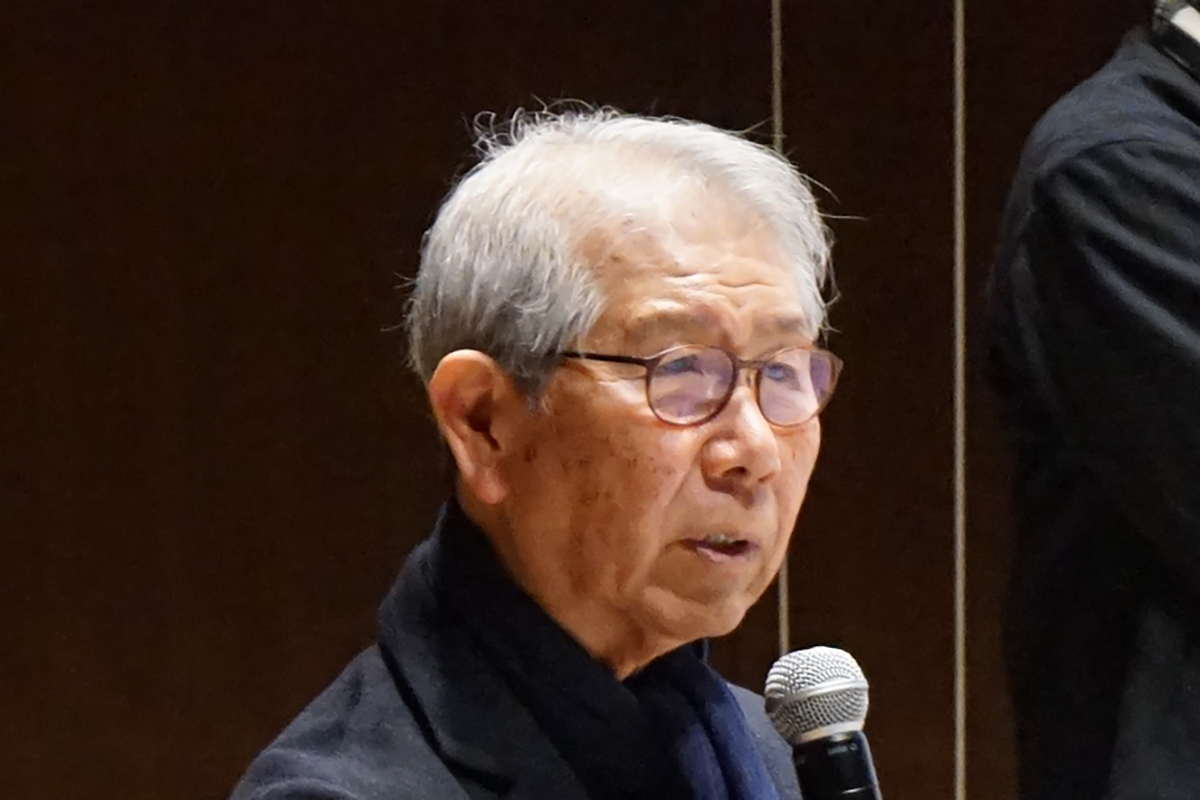

3月15日(土)13時30分から関東学院大学関内キャンパステンネーホールで建築展特別講演会として2024年に建築界のノーベル賞と言われるプリッツカー賞を受賞した建築家の山本理顕氏のレクチャーが開催されました。

『地域社会圏という考え方』をテーマに、クリスタルアワードでのスピーチでお話しされた内容(下記)からスタートしました。

「建築はコミュニティの人々によってつくられます。そのコミュニティがいつまでもそこに存在し続けるためには建築が必要なのです。建築家の責任はコミュニティの人々と共に美しい建築をつくることです。その建築はコミュニティの人々の誇り高い記憶を未来の人々に伝えることができます。もし私がそのような建築をつくることができたとしたら、とてもうれしい。クリスタルアワード受賞を誇りに思います。」

ここでいうコミュニティをつくりだすための場所として、閾という概念を東京大学原研究室で行った集落調査のいくつかの事例をもとにお話しいただきました。

アルジェリア・ガルダイヤ、イラク・アプソーバット、ギリシャ・サントリーニなどを当時の貴重な写真や正確に実測された図面でご説明いただきました。

イエメン・シバールの縦に長い住宅での女の空間を上層階にもっていくことで屋上を平面的に繋げコミュニティの場をつくっている集落は上述したスピーチのとおり、コミュニティが存在し続けるための建築の姿としてとてもわかりやすい事例でした。

続いてスペイン・ぺトレス、ネパール・ナカガオンナクサ、インド・ジョナパニ、ナスノダ、トギなどの事例で、男の部屋のダルワザと女の部屋のアングーラットの関係性から住宅を紐解いて解説していただきました。

次に山本さんが設計された作品として韓国・パンギョの集合住宅をご紹介いただきました。竣工当時は2階の共有テラスに面したガラス張りのエントランス空間がプライバシー上不都合であると判断されたことで分譲住宅として売れ行きは良くなったとのことでしたが、年を重ねていくと住民たちがそのガラス張りの空間をカスタマイズするようになり独自のコミュニティをつくるに至ったとのことでした。

質疑応答では、セキュリティとプライバシーの関係についてや、コミュニティが生まれる空間の事例はあるかなどの質問がありました。最後の質問で、ダボス会議を経て今日の社会はどうなっていくか?との問いかけに、何事もあきらめずにやり続けることが大切だとお応えいただきました。

山本理顕さん、貴重なお話しどうもありがとうございました。